Рождение современной генетики

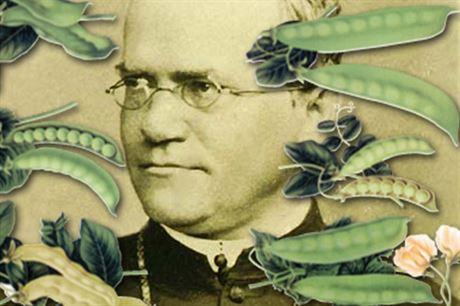

Биография этого потомка крестьян из чешской Силезии поразительно бедна экстраординарными событиями, если не считать одного: в 21 год, закончив три курса естественно-философского отделения Ольмюцкого университета, он против воли отца решил постричься в монахи и для этого присоединился к клиру Августинского монастыря св. Томаса в Брно. Биографы объясняют это тем, что он хотел продолжить свое образование, но не имел денег, а Старобрненский монастырь в ту пору был важным культурным центром округи: тут была обширная библиотека и даже велась некая экспериментальная работа в области ботаники; не случайно настоятель монастыря, аббат Напп, впоследствии выделил Менделю стипендию на два года дополнительной учебы в Венском университете.

В Вене Мендель изучал биологию у Нестлера, который занимался наследственностью растений и животных, а физику у Допплера, открывшего знаменитый «эффект Допплера», и это предопределило его последующие научные интересы: на протяжении всей жизни он продолжал изучать физические явления в атмосфере (он, кстати, был основателем Австрийского метеорологического общества); но, конечно, главным его достижением было открытие законов и механизма наследственности.

19-й век далеко продвинулся в понимании этого явления, в частности - благодаря работам Вейсманна, который уже сумел сформулировать т.н. «хромосомную теорию наследственности». По Вейсманну, телесные клетки, которые выполняют основные жизненные функции в организме, передавать по наследству ничего не могут; вся наследственность сосредоточена исключительно в половых клетках, гаметах, т.е. передаются по наследству только те свойства (или их изменения, мутации), которые запечатлены в хромосомах гамет.

Но как именно происходит такая передача, было не ясно. Дарвин, например, полагал, что каждый орган тела посылает свою частичку информации в половую клетку, там все эти частички собираются воедино и передаются эмбриону потомка, а в эмбрионе каждая такая «частичка» управляет построением соответствующего органа. Считалось что поскольку потомок получает наследственную информацию от двух родителей, его свойства должны быть механической «смесью» свойств отца и матери. Однако были и другие данные: в некоторых опытах (Госса, Саржэ, Нодена и др.) потомки обнаруживали только свойства одного из родителей, - но эти наблюдения были малочисленны и неоднозначны.

После нескольких лет учительствования Мендель в 1856 году перешел к «чистой» науке и (по совету своих университетских учителей и с благословения Наппа) занялся скрещиванием гороха на экспериментальной делянке своего монастыря. Его опыты растянулись на целых 8 лет, с 1856-го по 1863-й, и с самого начала резко отличались от работ предшественников. Во-первых, он решил скрещивать растения с альтернативными свойствами – например, низкие с высокими, гладко-семенные с морщинисто-семенными и т.д.; это позволило ему получить более четкие, а потому и более надежные результаты. Во-вторых, он изучил порядка 29 тысяч (!) гибридов, что позволило надежно исключить случайные отклонения. Было и «в-третьих», но этого он не знал и об этом после.

Сначала скажем, что эти его тысячи опытов неопровержимо показали, что у потомков не происходит смешения родительских альтернативных свойств - в первом поколении все они повторяют свойства какого-то одного из родителей. Если скрещивались растения с гладкими и морщинистыми семенами, у всех потомков семена были гладкими, а если один родитель имел белые цветки, а второй – розовые, то среди потомков не было ни одного белого. После долгих размышлений Мендель объяснил этот результат с помощью предположения, что каждое свойство растения определяется какой-то «частицей наследственности», которая содержится в гамете родителя (сегодня мы называем эту частицу «ген»), но частица эта может быть двух видов – доминантная или рецессивная. Когда два таких гена (по одному от каждого родителя) встречаются в клетках потомка, всегда побеждает доминантный ген, который и определяет, каким будет данное свойство у потомка. Этот «менделевский закон доминантности» означает, что разные гены не образуют «смесь» в организме потомка: они оба присутствуют в этом организме по отдельности, - но проявляется (в виде телесного признака) только один, доминантный.

Не менее важными оказались результаты, полученные Менделем для второго поколения. Здесь выявилась строгая статистическая закономерность: какое бы свойство ни изучалось, всегда оказывалось, что три четверти всех потомков второго поколения повторяют данное свойство доминантного родителя, а одна четверть – повторяет свойство родителя рецессивного.

Мендель нашел убедительное объяснение и этому распределению. Исходя из того, что в каждой телесной клетке всякое ее свойство представлено двумя генами, он предположил, что при образовании гамет (из телесных клеток) эти два гена распределяются таким образом, что в каждую гамету попадает только один ген из пары. Это правило называют «менделевским законом расщепления, или еще «законом чистоты гамет» (в том смысле, что каждая гамета, в отличие от телесной клетки, «чиста» от второго гена). Позднее вторая гипотеза Менделя нашла объяснение (и подтверждение) в теории Вейсманна, который показал, что те телесные клетки, из которых образуются будущие гаметы, претерпевают на своем пути сложный процесс двойного деления, т.н. мейоз, в ходе которого все их пары генов расщепляются и в каждую гамету действительно попадает только один ген. Но к тому времени о работах Менделя уже забыли.

Закон расщепления позволил Менделю легко объяснить распределение 3:1. В самом деле: представим себе две телесные клетки, одну - с обоими генами доминантного гладкого семени, другую - с обоими генами рецессивного морщинистого семени (при всех других вариантах обе клетки будут одинаковы по данному свойству, а Мендель, напомним, скрещивал только растения с альтернативными свойствами). Если каждая из этих клеток расщепляются на гаметы, то в сумме они дадут четыре таких гаметы. При этом по закону расщепления в двух гаметах окажется по одному доминантному гену, а в двух других - по одному рецессивному гену.

Скрестим теперь растения с этими гаметами. При таком скрещивании могут получиться всего четыре разных пары, т.е. четыре комбинации по два гена: в телесной клетке потомка встретятся либо доминантный ген с доминантным, либо доминантный ген с рецессивным, либо рецессивный с доминантным, либо рецессивный с рецессивным. В трех первых случаях победит доминантный ген и поэтому три потомка будут с гладкими семенами, а в четвертом случае свойство семени определят два рецессивных гена «морщинистости» (другие варианты исходных пар просто не годятся для скрещивания, потому что обе пары генов в них одни те же).

Изучив таким же манером семь разных свойств гороха, Мендель в заключение показал, что гены каждого отдельного свойства передаются независимо от генов всех других свойств (закон независимости наследования). Это могло означать, что в гаметах гены разных свойств расположены отдельно друг от друга. Но эту нить размышлений Мендель не продолжил. Он собрал все полученные данные и в марте 1865 году доложил о них на заседании Общества естествоиспытателей в Брно. В следующем году конспект его доклада был опубликован в очередном томе «Трудов» Общества, который был направлен в 120 университетских библиотек; сам Мендель заказал 40 отдельных оттисков своей работы и разослал их крупным исследователям-ботаникам. Но его работа не вызвала интереса у современников. В публикациях тех времен удалось найти лишь несколько откликов на нее - в некоторых говорилось, будто бы он, якобы, всего лишь подтвердил давнее мнение, что гибриды последовательных поколений постепенно возвращаются к свойствам родителей, а кое-кто истолковал его результаты в таком смысле, что он-де обнаружил некоторые специфические особенности наследования у некоторых специфических растительных видов.

Печальнее всего было то, что он и сам пришел к последнему выводу. Завершив опыты с горохом, он провел серию скрещиваний другого растения – ястребинки, затем перешел к скрещиванию пчел, но, увы, - нигде больше не обнаружил таких простых и четких правил наследования, как в случае гороха, так что в конце концов разуверился в своем открытии и сам, и когда в 1868 году сменил Наппа в должности настоятеля монастыря, вообще оборвал свои исследования и до самой смерти (в 1884 году) больше к науке не возвращался.

Много позже выяснилось, что эти неудачи имели скрытую причину. Ею была та третья особенность его опытов с горохом, о которой я выше обещал еще сказать. Так вот, много позже выяснилось, что простые правила наследования, найденные Менделем, выполняются только при условии, что данное свойство организма определяется одним-единственным геном, а это бывает очень редко (например, у гороха) - в подавляющем большинстве случаев свойства растений или животных определяются несколькими взаимодействующими генами, и тогда наследование этих свойств происходит много сложнее – хотя в основе этой сложности по-прежнему остается та игра генов, механизм которой предугадал Мендель. Но для того, чтобы прийти к такому выводу и воздать должное первооткрывателю основ современной генетики, потребовалось целых 35 лет.

История шла кружным путем В 1880-90-е годы голландский ученый де-Фриз начал серию экспериментов по скрещиванию различных растений и вскоре пришел к интересным выводам: он нашел, что наследование каждого свойства происходит с помощью отдельных «частиц наследственности» (которые он назвал «пангенами», сокращенно «генами»), что гены каждого свойства действуют независимо друг от друга, что гены бывают доминантными и рецессивными и что в простейшем случае «один ген - одно свойство» признаки во втором поколении наследуются по формуле 3:1. В 1900 году он опубликовал эти открытия во французском научном журнале. Занятно, что в том же году аналогичные результаты опубликовали еще два ученых – Корренс и Чермак, причем оба они к моменту своих публикаций уже знали о приоритете Менделя (Корренс был учеником одного из тех ученых, которым Мендель некогда послал свой доклад, а дедушка Чермака когда-то преподавал Менделю ботанику в Вене). Они сообщили об этом де Фризу, и тот в следующей своей статье тоже сослался на Менделя. А еще через три года, в своей основополагающей книге «Теория мутаций» (де Фриз был их первооткрывателем), он предложил новую теорию эволюции, развивавшую идеи Дарвина на основе мутаций в генах, подчиняющихся «законам Менделя». Именно чтение этой книги побудило Моргана начать свои опыты по мутациям в дрозофилах.

Так была утверждена справедливость и передана эстафета. Остальное – это уже история современной генетики.

Рафаил Нудельман

"Окна", 31.12.2015