"Русские" и "марокканцы" в Израиле

С экономическими требованиями «мизрахим», по идее, должен идентифицироваться любой русский израильтянин. Все или почти все мы бывали на периферии и знаем, что представляет из себя тамошняя система образования и культурно-развлекательная сфера. А вот солидаризироваться с культурно-эстетическими требованиями выходцев с Востока большинству «русских» будет значительно сложнее. Более или менее по той же причине: все мы бывали на периферии. Положа руку на сердце, редкий русский (особенно если он причисляет себя к русскоязычной элите), поживший в Ашдоде, Офакиме, Шхунат а-Тиква, на хайфском Адаре или на иерусалимской улице Штерн, не испытывает негативных чувств к вырывающейся из окон восточной музыке. Что уж говорить о мужских и женских «мотеках» — с золотыми цепями на волосатой груди и пергидролем в волосах, соответственно.

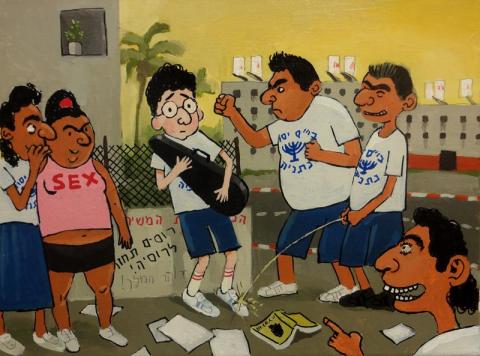

Мы недолюбливаем «восточных» — потому что они недолюбливают нас, потому что нас раздражает их манера говорить и одеваться, потому что мы презираем их музыку, а они смеются над нашей, потому что именно они двадцать с лишним лет назад преподали нам первый урок того, «что значит быть израильтянами», потому что мы считаем их вульгарными и малообразованными, а они нас – вонючими и заносчивыми, потому что … потому что мы, такие разные, вынуждены (или годами были вынуждены) жить рядом, ходить в одни школы и магазины, ездить в одних автобусах и трудиться за одним станком. Их борьба за культурное равенство страшна для нас вдвойне, ведь мы вообще не понимаем, на что они жалуются. «Их, с позволения сказать, культура и без того преследует нас везде. Если сейчас она заполнит оставшееся культурное пространство – куда податься бедному русскому еврею?», вопрошаем мы. Точнее, вопрошали бы, если бы внимательнее следили за этим самым «восточным дискурсом».

Есть и еще одна причина неприятия: русские в Израиле считают, что бороться – это не комильфо. То есть национальная борьба – это нормально (будь то в Эрец-Исраэль, в России или на Украине). Борьба с властью как таковой – это похвально. Ну, в определенных обстоятельствах. Но вот узко-общинная, требовательно-эгоистическая борьба – глубоко чужда большинству русских. Во-первых, она сродни классовой (которая вызывает у нас исторический антагонизм), во-вторых, от неё попахивает желанием «проехаться» на общественных благах, «захапать» более жирный кусок общего пирога. А этого мы, русские, сами делать не будем и другим не позволим. Нет, мы, не дай бог, не за всеобщее равенство – мы просто за тяжелую работу и личную инициативу. Иными словами, мы – за сохранение статус-кво.

Грубо говоря, с «русской» точки зрения, лучше, чтобы в суде не заседал ни «восточный», ни «русский» судья – лишь бы никто не высовывался. То же самое касается представительства в СМИ, на университетских кафедрах, в госучреждениях, в командном составе армии и пр. Русскоязычные израильтяне глубоко уверены, что «лучшие всегда пробьются», а «середнячкам помогать нечего». Видимо, в этом нас убедили годы непринятия в престижные советские вузы и на работу из-за пятой графы. Примерно то же самое касается и отношения к борьбе за строительство социального жилья. Русскоязычные израильтяне не готовы предпринимать активные меры и требовать, чтобы правительство строило жилье для «наших» стариков. Видимо, из общей деликатности и чувства неловкости. Зато и не слишком удачные попытки восточных многодетных семей и матерей-одиночек «паразитировать» за счет несуществующего жилищного фонда вызывают у нас глубокое возмущение.

Мне кажется, что выход из заколдованного круга отношений между восточной и русскоязычной общиной в Израиле есть. Прежде всего, необходимо отделить культурно-эстетическую сферу от социально-экономической. В большинстве социально-экономических вопросов мы, не боясь какого-либо столкновения интересов, можем активно и плодотворно сотрудничать с «марокканцами» и доставить немало хлопот пресловутой элите, будь она этнической или финансовой. Дело за малым – готовностью русскоязычной общины признать, что и она, подобно восточной, во многих сферах страдает от вольной или невольной дискриминации.

Что же касается вопросов культуры – тут, на мой взгляд, как «русским», так и «мизрахим» необходимо честно отделить зерна от плевел – массовую культуру от «высокой», протестную культуру районов бедноты – от мейнстрима, современную культуру – от традиционного народного творчества и от культурного наследия средневековья. Герметичного разделения между различными жанрами, разумеется, нет, да и никогда не было, и все же – в тот момент, когда восточные интеллектуалы, а вслед за ними и мы — перестанут кидать в одну кучу поэзию р. Йегуды Галеви и творчество Эяля Голана, нам, возможно, станет легче понять и принять друг друга. Это не значит, что нужно срочно выучить наизусть поэзию Йегуды Галеви и перестать насвистывать «Каше ли». Просто в тот момент, когда мы поймем (точнее, вспомним), что «вульгарность» и «дешевка» не являются непременными атрибутами восточной культуры и что «арсы» — это те же гопники, наш страх перед засилием востока, возможно, несколько ослабнет.

Статья написана под впечатлением от фрагментов из минисериала режиссера Рона Кахлили «Арсы и фрехи: новые элиты», показанного по 8-му каналу, а также от критики сериала и от частных бесед, им инспирированных.

Лиза Розовская