Российские элиты

Внутренние угрозы

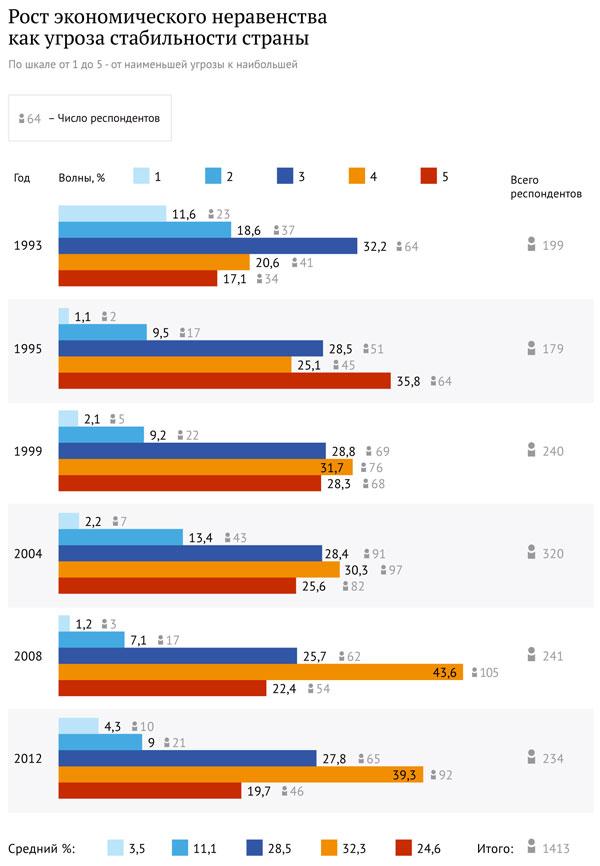

Начиная с 1993 года под руководством Уильяма Циммермана проводились опросы российской элиты, относившиеся к внутренним угрозам. Среди них предлагалось оценить по пятибалльной шкале рост экономического неравенства, этнические конфликты, инфляцию и загрязнение окружающей среды. «Рост экономического неравенства острее всего воспринимался российской элитой во второй половине 1990-х годов, затем наблюдается тенденция к снижению частоты присвоения данному процессу наивысшей степени угрозы», – отмечается в докладе. В 2000-х и в 2012 году острота этой проблемы в восприятии элиты снизилась, но она по-прежнему представляет собой «повышенную опасность».

Межэтнические конфликты российская элита оценивала как значительную угрозу внутренней стабильности России в 1990-х (70%); наивысшую степень опасности им дали тогда 40% опрошенных. «В 2000-х годах число респондентов, считающих межэтническую напряжённость существенной или очень серьёзной угрозой, значительно снизилось».

Инфляция, как бы ей ни пугали народ монетаристски ориентированные денежные власти, по данным опросов, в 1990-х не воспринималась российской элитой в качестве большой угрозы внутренней стабильности. Максимальные значения частоты выборов вариантов ответа 4 и 5 наблюдались в опросе 2012 года.

Показательно, что «экологическая проблематика не рассматривается российской элитой как источник серьёзных угроз; более того, постепенно она теряет свою актуальность».

Нам угрожает Америка?

Результатами замеров отношения российской элиты к Соединённым Штатам Америки поделился профессор кафедры социологии НИУ ВШЭ, заведующий лабораторией сравнительных социальных исследований Эдуард Понарин. Опросы проводились в 1993, 1995, 1999, 2003, 2008 и 2012 годах среди депутатов Государственной Думы, руководителей крупных предприятий, главных редакторов СМИ, силовиков из Генштаба и Главного управления ФСБ. В каждой волне опроса участвовало примерно 240 человек.

Если в перестроечные годы США были своего рода маяком для России, то в последующие годы отношение к ним изменилось, констатировал профессор НИУ ВШЭ. Считавших, что США представляют угрозу для России, в 1993 году было в среднем около 30%, а к 1995 году их стало более 50%. В 1997 году процент антиамериканистов превысил 60%. К 2004 году доля таких респондентов снизилась до 50%. В 2008 году произошёл всплеск недоверия к США (свыше 70%), во многом обусловленный позицией американских властей по военному конфликту между Россией и Грузией. Зато в 2012 году антиамериканские настроения резко упали.

Однако замер по возрастным группам элиты показывает существенные различия в настроениях. Когорта родившихся в 1961–1970-х годах в большей мере была настроена проамерикански в 1993 году. «А где-то начиная с 1995 года она стала самой антиамериканской и остаётся таковой по сей день», – считает Эдуард Понарин. Это, по мнению социолога, любопытно и потому, что родившиеся в эти годы представители элиты сегодня во многом определяют экономическую и политическую повестку дня.

И ещё одно наблюдение Эдуарда Понарина: «Уровень антиамериканизма внутри элит стабильно выше, чем у масс». Правда, политологи, по его словам, отмечают, что элиты «используют антиамериканскую риторику, чтобы понравиться массам, но те не дотягивают».

Мне представляется некоторое двуличие в позиции элиты по отношению к США. С одной стороны, капитализм в России в 1990-х она строила именно по американскому образцу, да и сама жила по их стандартам, а с другой – стала нагнетать антиамериканские настроения, когда массы разочаровались в итогах либеральных реформ.

Осторожный прогноз

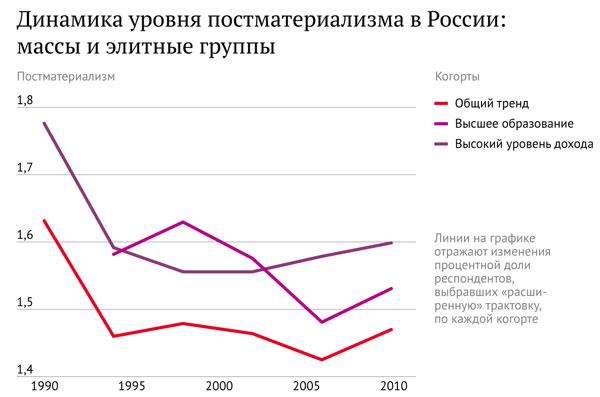

Примерный портрет российской элиты к 2030 году, составленный на основе данных массовых опросов, представил аспирант Колумбийского университета Егор Лазарев. По его словам, исследования профессора Мичиганского университета Рональда Инглхарта показывают, что «с ростом уровня благосостояния люди переходят от ценностей выживания к ценностям самовыражения, которые в том числе включают в себя поддержку демократии, более либеральных ценностей, ценностей толерантности». Многие начинают отдавать предпочтение экологии перед экономическим ростом.

«Уровень поддержки постматериалистических ценностей сильно связан с принадлежностью к той или иной возрастной группе», – пояснил молодой учёный. Наибольшими приверженцами ценностей постматериализма являются люди, родившиеся в 1980-е годы, хотя устойчивого тренда даже эта возрастная группа не показывает. А политические предпочтения у наиболее молодого поколения мало отличаются от всех остальных респондентов.

Авторы доклада не наблюдают роста вовлечённости молодёжи в политику. «Массовые протесты, которые случились в последние два года, скорее являются отражением реакции на политические события, чем выражением какого-то серьёзного ценностного сдвига», – полагает Егор Лазарев. При этом всё большее число молодых людей считают, что Россия должна скорее концентрироваться на решении внутренних проблем, нежели «пытаться строить глобальную сверхдержаву». Приоритетом для значительной части молодёжи является экономическое процветание, а не индивидуальные свободы.

Не переоценивая степень влияния проведённого исследования, Павел Андреев подчеркнул, что цель работы – представить российской элите достаточно объективную картину о ней самой и о том, что думают о ней массы, «для дальнейшей переоценки или подтверждения убеждённости в правильности принятия тех или иных решений». Он также отметил, что для клуба «Валдай» этот доклад интересен в связи с обсуждением на его ежегодном сентябрьском заседании темы российской идентичности. «Без ценностных установок российской элиты, без видения того будущего, которое может быть у этой элиты в 2020–2030 годах, такое обсуждение было бы невозможным», – заключил исполнительный директор Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Анна Горбатова