1% транснациональных корпораций контролирует 40% мировой экономики

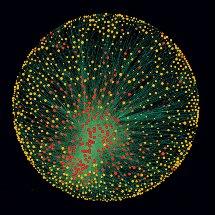

Проанализировав 20 различных типов устойчивых связей между компаниями, исследователи обнаружили ядро из 1318 ТНК, каждая из которых была связана как минимум с двумя другими компаниями. Хотя их эксплуатационный доход (выручка от основной деятельности, без учета дохода от акций) составлял только 20% от общих доходов, эти 1318 корпораций владеют львиной долей синих фишек (высокодоходных, малорискованных акций). Таким образом, их реальные доходы составляют 60% глобальной выручки.

Продолжив распутывать хитросплетения глобальной сети реальных владельцев, исследователи определили 147 еще более тесно взаимосвязанных ТНК, которые контролируют 40% от общих доходов. "По сути, группа крупнейших ТНК и финансовых структур, составляющих меньше 1% общей численности компаний, контролирует 40% всей сети", - сказал Глаттфелдер. Большая часть из них - финансовые институты. Иначе говоря, утверждение участников акции "Захвати Уолл-Стрит", что 1% ТНК контролирует большую часть финансовых потоков, адекватно отражает логическую фазу самоорганизации мировой экономики.

По мнению исследователей, сама по себе концентрация власти - это ни плохо, ни хорошо. Другое дело - характер их отношений, связей и согласованных действий. Как показал мировой кризис 2008 года, такие сети являются нестабильными. "Если одна компания попадает в трудное положение, это отражается на всех, кто с ней тесно связан", - сказал Глэттфелдер. "Такая тесная взаимосвязь может быть очень опасна", - соглашается Джордж Сугихара, эксперт по комплексным системам.

Обнаружив уязвимые аспекты этой системы, экономисты смогут предложить меры по предотвращению возможных коллапсов, которые в перспективе могут распространиться на всю экономику. По словам Глэттфелдера, необходимо разработать глобальные антимонопольные правила, которые на данный момент существуют только на уровне отдельных стран, чтобы предотвратить образование слишком тесных связей между ТНК. Этот анализ позволил предложить один из способов: ввести налог на чрезмерную взаимосвязь и зависимость ТНК, что позволит предотвратить или снизить глобальные риски.

Ученые отрицают связь между "супер-субъектом" и распространенными теориями заговора. "Подобные взаимосвязанные структуры часто встречаются в природе", - сказал Сугихара.

Главный вопрос, по мнению исследователей, заключается в том, может ли этот конгломерат формировать единую политическую волю. Некоторые считают, что 147 ТНК - это слишком много, чтобы прийти к единому мнению по какому бы то ни было вопросу. Другие возражают, что эти экономические "супер-субъекты" конкурируют друг с другом на рынке, но действуют согласованно в случае возникновения общих интересов. Одним из таких общих интересов является согласованное противостояние изменениям сложившейся структуры сети.