Сети есть – ума не надо

Гипотеза зеркальных нейронов вызвала серьезную критику - прежде всего в силу крайней недостаточности и приблизительности фактических данных. Тем не менее зеркальные нейроны и сегодня являются эдакой психологической отмычкой, с помощью которой объясняются любые, самые сложные и далеко не до конца изученные механизмы человеческой психики – например, аутизм, в духе этой моды названный «дефицитом зеркальных нейронов». Венцом такого повального увлечения стало восторженное высказывание известного американского нейробиолога Рамачандрана, который провозгласил, что зеркальным нейронам мы обязаны тем гигантским эволюционным скачком, который породил современного человека с его разумом. Проще говоря, всем человеческим в нас мы обязаны… и так далее. Так что не случайно одна из популярных статей, посвященных исследованию, о котором я хочу рассказать, начиналась со слов: «Имитирование других людей помогло человеческой расе адаптироваться, поскольку это позволяло нам заимствовать информацию у других людей, а не только извлекать ее из собственного опыта».

Этот зачин, в очередной раз восходящий к описанной выше гипотезе зеркальных нейронов, был не случайным потому, что само исследование (опубликованное в начале февраля 2014 года в Journal of the Royal Society Interface) было направлено на выяснение интереснейшего вопроса, связанного с этой гипотезой, а именно: помогает ли Интернет такой адаптации через заимствование? В самом деле, как легко понять, Интернет и социальные сети необыкновенно расширяют возможности заимствования информации у других, так что, казалось бы, все участники этих сетей могли бы найти в них ответы на самые разные вопросы. Это означает, что Интернет вроде бы должен повышать адаптацию человеческого сообщества как целого к окружающей действительности. Или, проще говоря, повышать нашу разумность, выражаясь в духе Рамачандрана. Так ли это на самом деле?

Мнения специалистов на сей счет расходятся кардинально. В то время как одни с восторгом утверждают, что благодаря свободному обмену информацией человечество как целое научится принимать все более и более обоснованные решения, другие полагают, что наличие готовых ответов приведет к понижению способности самостоятельно обдумывать, рассуждать и решать. Чтобы определить, кто в этом споре ближе к истине, четверо молодых психологов из Дубая, Эдинбурга, Орегона и Тулузы провели некий эксперимент, в котором участвовали 100 студентов, разделенных на 5 групп по 20 человек в каждой.

С помощью компьютера в каждой такой группе были случайным образом установлены 5 различных уровней коннективности, то есть возможности общения, – от нулевой (когда каждый должен был отвечать на вопрос в одиночку, не общаясь ни с кем) и до полной (когда каждый мог общаться с любым человеком в своей группе (три промежуточных уровня позволяли общение с ограниченным числом). После этого каждому студенту был предложен вопрос, который формулировался так, чтобы подтолкнуть подопытного не руководствоваться своей интуицией, а прийти к ответу с помощью, как говорят авторы, аналитического мышления, то есть на основании знаний и рассуждений. Вот типичный пример такого вопроса: «Корзинка и шарик в ней стоят вместе 1.10; корзинка стоит на 1.00 больше, чем шарик; сколько стоит каждый предмет?»

Вопрос этот задавался каждому подопытному 5 раз, на всех уровнях социального общения, начиная с нулевой степени и кончая возможностью общения всех со всеми в каждой группе. Результат оказался почти предсказуемым: чем больше была степень возможного общения, тем чаще тот или иной подопытный, дававший вначале неправильный ответ, менял его на правильный, заимствованный из общения с другими членами группы. Иными словами, чем шире была возможность общения, тем более распространялась в каждой группе правильная информация. Вроде бы все хорошо, и правы оптимисты Интернета. Но на следующем этапе эксперимента выяснилось, что на самом деле не все так хорошо.

Следующий этап состоял просто в повторении предыдущего несколько раз, каждый раз с новым вопросом – таким же несложным, но все же требующим самостоятельного размышления. И тут выявилось, что от вопроса к вопросу число неправильных ответов на нулевой степени общения нисколько не уменьшается. Иными словами, участники, даже зная, что нахождение правильного ответа требует самостоятельного размышления, при каждом новом вопросе снова и снова обращались к интуиции, не пытаясь хоть немного подумать. Это означало, что наличие «социальной сети», то есть возможности позаимствовать правильный ответ у других, нисколько не поспособствовало развитию у них склонности мыслить самостоятельно. Напротив, как пишут авторы, «наличие такой сети лишь поощряет склонность к бездумному заимствованию, которое сводит все социальное обучение к копированию готового результата, а не ведущего к нему процесса рассуждения, даже если этот процесс требует лишь минимального усилия и никаких специальных знаний». Так что роль социальной сети в обучении людей думать не просто близка к нулевой, но даже отрицательна: сети, в которых всегда можно найти готовый ответ, не побуждают, а скорее отучают думать.

Авторы заключают на пессимистической ноте: «Вопреки выводам предыдущих исследователей социального обучения, которые подчеркивали его положительную роль в распространении «правильного» поведения посредством заимствования, наши наблюдения демонстрируют весьма ограниченное влияние социальных сетей в ситуациях, требующих самостоятельного аналитического размышления». Представляется, однако, что в реальных социальных сетях дело обстоит еще хуже. В описанном выше эксперименте все вопросы имели единственный правильный ответ. Но в реальных сетях обсуждаются вопросы, зачастую не имеющие такого единственного ответа. Напротив, в этих сетях циркулирует множество разных готовых ответов, причем в случае вопросов социального, политического характера ответы эти, как правило, продиктованы теми или иными убеждениями (религиозными или светскими идеологиями). И если в эксперименте студенты были заинтересованы узнать правильный ответ, ради которого были готовы отказаться от подсказки своей интуиции, то в реальных сетях дело обстоит иначе. Тут господствует желание услышать подтверждение своих предвзятых представлений, ибо это создает приятное ощущение «когнитивного консонанса».

Все это означает, что реальные сети не только не способствуют распространению какого-то единообразного «правильного» или «разумного» поведения, но, напротив, укрепляют людей в их предвзятых представлениях. Увы, технология меняется, но люди остаются людьми, и Интернет с его социальными сетями на наших глазах превращается в ленинскую газету – коллективного агитатора, коллективного пропагандиста и коллективного организатора. Изредка к добру, но чаще, как всегда, к злу.

Рафаил Нудельман

"Окна", 21.8.2014

****************************************************************

Упрямая плащаница

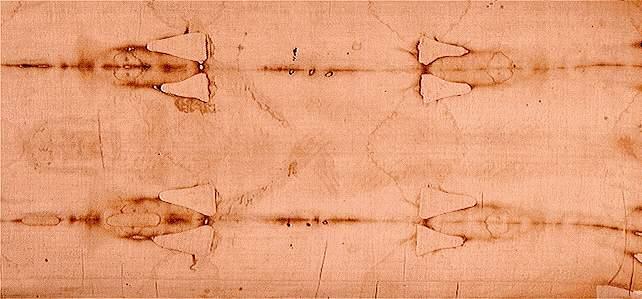

Туринская плащаница упорно не хочет сходить с газетных страниц. В предыдущий и, казалось, последний раз она появилась на них в 2009 году, когда исследовательница из Ватикана Барбара Фриске объявила, что обнаружила на ее ткани микроскопические буквы, которые, как по заказу, складывались в слова Yeshua Nazarani. Напомню, что во всех трех канонических жизнеописаниях Иисуса Христа - евангелиях - упоминается, что после снятия с креста некто Иосиф Аримафейский завернул труп Иисуса «в чистую плащаницу» и в ней предал захоронению (как оно положено по еврейскому закону). Эта плащаница Иосифа Аримафейского вновь всплыла в истории в 1390 году, когда епископ французского города Лилль известил, что в городе объявилась некая поддельная плащаница Христа и что изготовитель подделки сознался в преступлении.

Тем не менее пресловутая плащаница сдаваться не хотела и, раз объявившись, вскоре всплыла снова, уже как святыня, в городе Турине, где, хранимая в серебряном ларце, прожила шесть с лишним столетий, чудом пережила несколько пожаров и в 1898 году обрела мировую славу, когда некий адвокат, получив разрешение сфотографировать ее, обнаружил на негативе изображение человеческого тела.

Последующее детальное изучение пятен на ткани побудило некоторых специалистов истолковать их как следы крови от ран, нанесенных гвоздями (на руках) и колючками (на лбу), что вполне соответствовало описанию казни посредством распятия. Однако другие специалисты немедленно оспорили это толкование, указав, что химический состав пятен соответствует составу искусственных красителей, а не человеческой крови. С этого момента началась унылая затяжная тяжба между сторонниками и противниками подлинности плащаницы Иосифа Аримафейского: несчастную ткань то и дело подвергали очередным исследованиям и каждый раз с новым результатом – то в пользу ее древности, то в пользу ее поддельности. Самый шумный всплеск интереса к плащанице был вызван данными 1988 года, когда радиоуглеродный анализ убедительно показал, что ткань имеет позднее происхождение – между 1260 и 1390 годом, иными словами, является подделкой, как и утверждал некогда (и именно в 1390 году) лилльский епископ.

Это окончательно убедило официальный Ватикан, однако нисколько не убедило ревнителей легенды об Иосифе Аримафейском. Они заявили, что ткань могла показаться химикам более молодой, чем на самом деле, потому что ее атомы были-де «искусственно омоложены» в результате «бомбардировки нейтронами». Нейтроны же, согласно этой гипотезе, могла породить реакция распада (или, напротив, синтеза) атомных ядер где-нибудь вблизи плащаницы. Но ни в I веке нашей эры, ни сегодня в Иерусалиме не было атомных реакторов, поэтому указать на источник нейтронов было затруднительно, и новая гипотеза не получила широкой поддержки. А затем в 2009 году в том же Иерусалиме была найдена другая плащаница (о чем я в то время тоже писал), в которую был завернут труп какого-то древнееврейского аристократа, умершего в I веке то ли от туберкулеза, то ли от проказы, и оказалось, что эта бесспорно древняя плащаница резко отличается от туринской как по структуре вязки, так и по покрою. Новое открытие еще более подкрепило мнение о поддельности плащаницы Иосифа Аримафейского, так что наскоро слепленная «сенсация» Барбары Фриске умерла, едва родившись, и особого шума уже не вызвала.

Тем не менее Туринская плащаница оказалась, как я уже сказал, упрямой, ибо не прошло и пяти лет, как она снова заявила свои претензии на древность. На сей раз ее ревнители призвали на помощь геофизику, тот ее раздел, который говорит о землетрясениях. При чем тут землетрясения? Очень даже при чем, потому что землетрясения уже много лет подряд фигурируют в библиеведении, где играют едва ли не важнейшую роль в подтверждении такой фундаментальной для христианства даты, как дата смерти Христа. Сама эта дата исчисляется библиеведами на основании тщательного изучения мельчайших деталей евангелий.

Последний по времени и самый полный анализ этих деталей проделан в книге британского профессора Колина Хэмфри «Загадка Тайной вечери». Опираясь на детальное прочтение всех четырех евангелий, Хэмфри доказывает, что они не противоречат, а дополняют друг друга, создавая, если их сложить, единый, связный рассказ о последних трех (а не одном) днях жизни Иисуса и его смерти. Обсуждая вопрос о точной дате этой смерти, Хэмфри исходил из того, что все евангелия утверждают, что это произошло в правление Понтия Пилата, то есть между 26 и 36 годом; что смерть наступила незадолго до начала еврейской субботы, и, по данным трех евангелий, она случилась перед наступлением 15-го числа еврейского месяца нисана, а по евангелию от Иоанна - накануне 14-го дня того же месяца. Проанализировав запутанные правила еврейского религиозного календаря и данные астрономии, Хэмфри пришел к выводу, что дата смерти Иисуса – пятница, 3 апреля 33 года.

А теперь о роли землетрясений.

В евангелии от Матфея имеется прямое указание на то, что в момент смерти Иисуса в Иерусалиме имело место сильное землетрясение: «И вот завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу, и земля затряслась, и камни расселись; и гробы отверз; и многие тела усопших святых воскресли; … сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма…».

Землетрясения в Иерусалиме и окрестностях – явление частое, ибо места эти лежат вдоль Африканского разлома – стыка двух континентальных плит, наползающих друг на друга и в процессе такового наползания производящих частые сильные сотрясения. Библия не случайно так часто упоминает землетрясения. Список этих упоминаний (приведенный, например, в статье Стивена Остина, 2001) насчитывает 16 намеков или прямых указаний на крупные подвижки земли начиная с третьего дня творения, потопа, разрушения Содома и Гоморры, дарования Торы, гибели Кораха и падения стен Иерихона и кончая грядущим катаклизмом в дни прихода мессии. Несомненно, все это говорит о древней привычке жителей этих мест к таким катастрофам.

Но эти рассуждения имеют и вполне убедительное научное подтверждение. Оно было получено в 2001-2007 годах в результате изучения разными группами ученых образцов почвы, взятых со дна Мертвого моря. Обычно слой умерших и осевших на дно водоема микроорганизмов образует новый слой с каждым новым сезоном, но в Мертвом море из-за его солености такие организмы не водятся, поэтому расслоение в нем могут создать лишь сильные местные землетрясения, причем каждый такой слой будет тем толще, чем сильнее было сотрясение земли.

Так вот, цилиндрический образец почвы, поднятый с глубины 6 метров, показал целый ряд таких слоев начиная с 2250 года до н. э., причем самым грандиозным было, судя по толщине слоя, землетрясение силой 8,2 балла, произошедшее в 750 году до н. э. и, по-видимому, упомянутое в книге пророка Амоса. Следующим по мощности было, судя по этим данным, землетрясение 31 года до н. э., описанное в книге Иосифа Флавия (он сообщает, что оно унесло 30 тысяч жизней). Следы его до сих пор видны в Кумране, и кое-кто полагает, что именно после него ессеи спрятали свои свитки в окрестных пещерах, а сами покинули Кумран.

Теперь мы можем вернуться к интересующим нас временам смерти Ииуса, потому что следующий за кумранским слой на дне Мертвого моря геологи относят к 26-36 годам н. э. То есть ко времени правления Понтия Пилата. Толщина этого слоя всего 1 см, много тоньше кумранского (там толщина 30 см), поэтому точная датировка крайне ненадежна. Тем не менее многие заинтересованные библиеведы (в том числе упомянутый выше Хэмфри) решительно отнесли его к 33 году н. э., причем именно к тому дню и часу, когда, по евангелиям, умер Иисус.

В 2012 году геофизики Вильямс, Шваб и Брауэр решили проверить эту гипотезу и заново провели анализ осадков с берегов Мертвого моря вблизи оазиса Эйн-Геди. Три образца, поднятые ими с соответствующей глубины, снова подтвердили прежние выводы, показав явные следы сильного землетрясения 31 года до н. э., и намного более слабые, «смазанные» следы небольшого землетрясения между 26 и 36 годом н. э., которое никак не могло произвести описанные Матфеем разрушения в Иерусалиме. На этом основании авторы заключают, что Матфей, по-видимому, позаимствовал для своих нужд воспоминания о последствиях давнего кумранского толчка, приписав эти последствия какому-то небольшому землетрясению, которое - тоже для своих нужд - перенес аккурат на момент смерти Иисуса.

И теперь наконец нам пора вернуться к несколько подзабытой по дороге Туринской плащанице, ибо сказанное о землетрясении Матфея имеет к ней прямое отношение. Если помните, последний бастион, где удержались защитники древности этой плащаницы, назывался нейтронной гипотезой, и звучала она так: пятна на плащанице древние, а кажутся (при радиоуглеродном анализе) более молодыми потому, что атомы углерода в ткани плащаницы подверглись воздействию потока нейтронов. Я сказал раньше, что такому потоку вроде бы неоткуда было взяться в древнем Иерусалиме. Но вот сейчас в статье, опубликованной в феврале 2014 года в итальянском журнале «Мекканика», группа итальянских ученых во главе с Альберто Карпинтери из Турина (!) высказала новое предположение, согласно которому как раз землетрясение 33 года и было источником этих нейтронов. Проделав ряд экспериментов с механическим разрушением образцов кварца под большим давлением, эти ученые обнаружили, что в некоторых случаях при этом образуются свободные нейтроны. Далее, принимая за доказанное, что смерть Иисуса произошла именно в апреле 33 года, что землетрясение Матфея произошло именно в 33 году и что оно имело силу 8,2 балла, итальянские физики приходят к выводу, что «нейтронная эмиссия, вызванная землетрясением, могла вызвать образование изображения на ткани Туринской плащаницы, а также привести к ошибке при радиоуглеродном ее датировании».

Как говорил поэт, чем мне закончить сей отрывок? Закончу его напоминанием, что все предыдущие специалисты, занимавшиеся этим вопросом, пришли к единодушному мнению, что точная датировка описанного Матфеем землетрясения, якобы имевшего место в 33 году н. э., попросту невозможна. Напомню также, что землетрясение, случившееся вблизи Иерусалима между 26 и 36 годом, было, по убеждению тех же специалистов, очень слабым, так что цифра «8,2 балла» просто заимствована группой Кирпинтери у кумранского землетрясения 31 года до н. э., чтобы обосновать появление достаточно сильного нейтронного облучения ткани. И, напомнив все это, позволю себе закончить уверенностью, что нам еще не раз доведется услышать отзвуки шумных споров о том, укрывала или не укрывала пресловутая Туринская плащаница тело евангельского Иисуса Христа.

Михаил Вартбург

"Окна", 21.8.2014