Самоуничтожение как образ жизни

Специальные белки-ферменты расщепляют «старое» и «неисправное» на составные части, и большая часть этих «обломков» становится материалом для синтеза новых молекул и органелл. Например, разрушение белковых молекул (т.е. разрыв связей внутри них) производится с помощью группы ферментов, именуемых «протеазами», и сегодня уже известно, что с помощью такой «регенерации» производится основная часть всех необходимых клетке новых белков; лишь малая их часть доставляется с пищей.

Совокупность всех таких процессов «поедания» своих же молекул и органелл с целью их обновления называется «аутофагией» («само-пожиранием»). Первоначально они, видимо, возникли, для спасения первых клеток от голодной смерти: в условиях резкой недостачи пищи способность прожить какое-то время за счет переработки своих же молекул была очевидным эволюционным преимуществом. и не случайно такие механизмы имеются у всех животных, а также у самых древних клеток-архей и многих бактерий.

Открытием аутофагии наука обязана выдающемуся бельгийскому ученому Кристиану де Дюву, а он сам - счастливому случаю: забыв пробирку с растертыми клетками на несколько дней в лабораторном шкафу, он обнаружил в ней фермент-разрушитель, который раньше в ней не появлялся, и это натолкнуло его на мысль, что обычно этот фермент таится в каком-то отделенном от протоплазмы «мешочке», откуда может выйти только путем медленной диффузии. Позднее электронный микроскоп подтвердил его догадку, напрямую показав эти крохотные «мешочки», в которых таятся ферменты-разрушители и происходит процесс аутофагии. Де Дюв назвал эти органеллы «лизосомами» (от слова «лизис» - растворение).

Открытие де Дюва (за которое он в 1974 голу получил Нобелевскую премию) привлекло к аутофагии внимание других исследователей. Вскоре было обнаружено, что в лизосомах перерабатываются не только внутриклеточные молекулы и органеллы, но также и все ненужное (а порой и вредное), что входит в клетку снаружи. Затем был решен вопрос – каким образом материал, подлежащий лизису, попадает внутрь лизосомы, если она окружена мембраной? Исследования израильских ученых Чехановера и Гершко показали, что многие белки доставляются в лизосому специальным белком-сопроводителем «убиквитином», который способен открывать «ворота» в лизосомной мембране. Одновременно Мэрилин Фарквар показала, что другие молекулы и органеллы, подлежащие переработке, попадают в лизосому несколько иным путем: вокруг них образуется своего рода пре-лизосома, «мешочек», именуемый аутофагосомой, который их обволакивает, а достигнув лизосомы, сливается с ней, так что его содержимое попадает «на растерзание» лизосомных ферментов.

Я по необходимости рассказываю об этом очень упрощенно: процесс аутофагии содержит десятки промежуточных ступеней с участием многих разных ферментов, и выяснение каждой такой ступени потребовало усилий десятков ученых. И хотя основные детали аутофагии стали понятны уже к началу 1990-х годов, но дальнейшее продвижение оказалось крайне трудным, потому что лизосомы в клетках животных крайне малы и непосредственно видны только с помощью электронного микроскопа, а он дает лишь снимки мертвых срезов. Так что живьем лизосому в ходе её работы не увидишь.

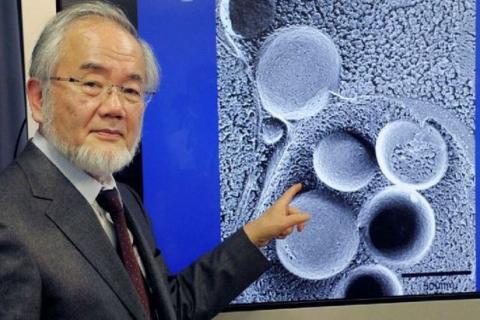

Нужен был какой-то революционный прорыв, и его совершил Осума. Он обнаружил, что процесс аутофагии происходит также у растений. Изучая дрожжевые клетки с помощью обычных мощных микроскопов, он обнаружил в них довольно большие «мешочки»-вакуоли, играющие роль лизосом. Их можно было наблюдать вживую, и, пользуясь этим, Осума начал вводить в клетку вещества, вызывающие мутации генов, и постепенно выявил, какие гены связаны с аутофагией. Оказалось, что те же гены отвечают за нее у животных и человека, и порча этих генов связана с появлением болезни Паркинсона, диабета второго типа и т.д. вплоть до рака. Все эти открытия Осумы способствовали осознанию огромного значения аутофагии в жизни любой клетки и расширению ее исследований, поэтому его Нобелевская премия заслужена не меньше, чем в свое время премия Кристиана де Дюва .

*********************************************************************************************************

Очередной вызов

В физике элементарных частиц есть т.н. Стандартная модель, вобравшая в себя, в сжатой форме, все основные представления современной физики о частицах, из которых построено любое вещество, и о силах, действующих между ними. Эта модель то и дело подвергается очередной атаке. Стоит какой-нибудь исследовательской группе получить некий результат, который поначалу представляется необъяснимым с точки зрения Стандартной модели, и тут же начинаются разговоры о ее недостаточности. До сих пор, однако, разговорами дело и кончается.

Аналогичная ситуация существует и в космологии. Здесь роль «стандартной» играет модель, утверждающая, что масса-энергия нашей вселенной состоит на 4.9% из обычного (видимого) вещества, на 26.8% - из т.н. «темного» (невидимого) вещества и на 68.3% - из поля т.н. темной энергии (ускоренно расширяющего нашу вселенную). И эта модель тоже подвергается регулярным атакам. Но тут почти все они направлены на одну мишень - гипотезу о существовании темного вещества.

Напомню, откуда родом эта гипотеза. Почти 100 лет назад Хаббл открыл, что туманные пятнышки на небе – это целые галактики и даже скопления галактик, и тогда началось изучение звезд, их составляющих. И сразу же (уже в 1922 году) обнаружилось, что некоторые звезды движутся перпендикулярно траекториям остальных. Это тотчас породило мысль о том, что такие аномалии вызваны гравитацией какого-то невидимого вещества. Затем голландский астроном Оорт обнаружил в галактиках звезды, которые движутся намного быстрее остальных – так быстро, что они давно должны были вылететь из своих галактик. Оорт опять же решил, что они не вылетают потому, что их «держит» гравитация невидимого вещества, находящегося внутри всякой галактики.

Следующим в этом списке был американский астроном Цвикки. Он изучал не отдельные галактики, а их скопления. И обнаружил, что галактики на краях скоплений движутся так быстро, что должны были бы улететь. И тоже предположил, что они не улетают из-за притяжения невидимого вещества. Но в отличие от своих предшественников, он произвел расчет: какой должна быть масса этого вещества? - и пришел к выводу, что она должна быть в 600 раз (!) больше всей видимой массы этих галактик. (Сейчас известно, что он ошибся, как минимум, на порядок-другой, т.е на один, а то и на два нуля, потому что у него были неправильные данные о скорости разбегания галактик).

Последней в списке была Вера Рубин из США и ее команда. В 1973-м году они первыми надежно измерили скорости звезд на окраинах множества галактик и показали, что все они движутся слишком быстро и стало быть удерживаются на орбитах притяжением невидимого вещества; по их расчетам, его раз в 6 больше массы видимого вещества. Эти выводы были подтверждены независимыми исследованиями 1975-78 годов, и с тех пор существование темного вещества в галактиках и их скоплениях стало считаться доказанным.

Позже было открыто, что вселенная еще и сегодня наполнена т.н. «остаточным излучением», которое осталось в ней почти со времен ее образования, и в этом излучении были обнаружены такие детали, которые могли быть порождены только скоплениями невидимого вещества. Интересно, что эти места совпали с местонахождением нынешних галактик и их скоплений, из чего можно было заключить, что в далеком прошлом огромные комки темного вещества играли роль гравитационных центров, притяжение которых постепенно стягивало обычное вещество в такие облака, в которых затем начиналось бурное звездообразование, так что они становились галактиками.

Таким образом сегодня гипотеза темного вещества является центральной в стандартной космологической модели, описывающей образование и структуру вселенной, включая формирование и эволюцию галактик. Понятно, почему она является и главной мишенью «космо-скептиков». За истекшие голы было выдвинуто несколько других объяснений тех данных, на которых покоится гипотеза темного вещества. Наиболее известна теория МОНД («модифицированная ньютонова динамика»), разработанная израильским физиком Мильгромом. Однако до сих пор эти теории хуже согласовывались с новыми открытиями, чем гипотеза темного вещества.

И вдруг ситуация изменилась. В конце сентября 2016 года группа астрономов из университета Кейс Вестерн Резерв в Кливленде опубликовала данные, собранные за 10 лет наблюдений над окраинными звездами в 153-х спиральных и нерегулярных галактиках, от гигантских до карликовых по размерам. Если верить этим данным, скорости движения окраинных звезд во всех этих галактиках полностью объясняются притяжением одной только видимой массы галактики и не нуждаются в привлечении гипотезы темного вещества. Это верно для галактик с большим центральным ядром и вообще без ядра, состоящим в основном из звезд или в основном из газа и так далее. Как выразился один из комментаторов публикации, профессор Мерритт, «эти данные наносят серьезный, а, возможно, и смертельный удар по гипотезе темного вещества, потому что стандартная космологическая модель не в состоянии объяснить их и, по всей видимости, не может быть модифицирована так, чтобы дать такое объяснение».

Что же - все наблюдения Веры Рубин были ошибочными? Не стоит спешить. Рубин изучала скорость движения окраинных звезд, пользуясь их видимым излучением. В отличие от нее, авторы новой работы опирались на данные, полученные с помощью инфракрасного излучения тех же звезд. Именно по этим данным они рассчитывали как скорости отдельных звезд, так и видимую массу каждой галактики. Эти данные отличаются от данных Рубиной и других исследователей 1970-х годов. Авторы утверждают, что данные инфракрасного излучения дают гораздо более точную картину распределения обычного вещества в галактике (потому что, как говорят они, видимый свет дают, в основном, короткоживущие звезды, а инфракрасный - в основном, долгоживущие красные звезды-гиганты), и вот как раз это уточненное распределение вполне соответствует скоростям отдельных звезд внутри галактики.

Оценить эти отличия и их возможное влияние на выводы авторов могут только специалисты, но их вердикт еще не прозвучал. Сами авторы, в отличие от своих пылких комментаторов, вроде Мерритта, не торопятся с радикальными выводами. По их мнению, «естественное объяснение всех этих расхождений может дать теория вроде МОНД, но возможно, и какая-нибудь глубокая модификация гипотезы темного вещества».

Как бы то ни было, этой гипотезе (а с ней – и всей нынешней космологической модели) брошен серьезный вызов, и весьма интересно будет узнать, чем сердце успокоится.

Рафаил Нудельман

"Окна", 20.10.2016