Рождение планет

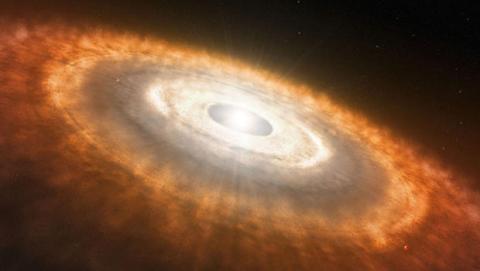

В последние десятилетия эта картина образования планет была дополнена строгими расчетами, позволившими понять первые этапы рождения планет, - слипание в крупные куски из отдельных частичек и последующий рост в результате столкновения этих кусков. Но если вдуматься, можно увидеть, что вся эта стройная картина покоится на двух зыбких основаниях: мы молча допустили, что в центре протооблака уже начала формироваться (или сформировалась) звезда, а само это облако вокруг нее вращается. И дело не только в том, что вращение облака нужно для того, чтобы образующиеся из него планеты стали вращаться вокруг звезды. Дело проще и хуже: если звезда образовалась, а облако не вращается, то облако это рано или поздно притянется к звезде и потонет в ней. И никаких планет не будет.

Выходит, теория образования планет неполна. Нужно еще понять, почему вдруг в центре протооблака вещество начинает сгущаться в звезду и почему остальное облако (за пределами этого сгустка) начинает вращаться.

Только не волнуйтесь – ответы на эти вопросы тоже уже предложены. В последние годы сложилось убеждение, что причиной появления центрального сгустка был взрыв близкой к облаку сверхновой звезды. Ударная волна этого взрыва обрушилась на облако и сжала его так, что в центре появился зародыш будущей звезды. 3 года назад это предположение было блестяще подтверждено расчетами двух ученых из американского Института Карнеги – Алана Босса и Сандры Кайзер. С помощью компьютеров они сумели построить трехмерную модель взрыва сверхновой вблизи газопылевого облака и показали, что в этом случае ударная волна, входя в облако, распадается на тонкие «пальцы», которые тянутся к центру и создают там огромное давление. Подтверждение этой модели дали данные о концентрации разных радиоактивных изотопов в метеоритах. Эти изотопы должны были образоваться при взрыве сверхновой и внесены в протооблако «пальцами» ударной волны. Судить об этой концентрации можно по количеству «дочернего» вещества, образовавшегося со временем при распаде того или иного изотопа. И действительно данные по содержанию «дочернего» железа (Fe60) в нынешних метеоритах блестяще подтвердили модель Босса-Кайзер.

Кто же, однако, оказал нам вторую услугу и так любезно «закрутил» наше протооблако?

В августе нынешнего года те же Босс и Кайзер опубликовали новую работу, в которой ответили и на этот вопрос. Построив еще более точную трехмерную модель взрыва сверхновой и порожденной им ударной волны, они тщательно проанализировали взаимодействие этой волны с протооблаком и – к своему удивлению, как признаются в статье – обнаружили, что открытые ими ранее «пальцы» как раз и являются тем орудием, с помощью которого волна передает протооблаку вращательный момент, столь необходимый для его выживания и образования в нем планет, вращающихся вокруг звезды.

Новое открытие подводит черту под всем, что известно сегодня науке о рождении планет. Теперь мы знаем, так сказать, «рецепт» этого космического блюда. А вот подходят ли эти планеты для появления на них жизни, - это уже другой вопрос. И он требует другого рассказа.

************************************************************************************************************

Как пчелы вакцинируют свое потомство

Наверно, и вы, подобно мне, никогда не задумывались над поставленным в заголовке вопросом. Да что там – нам и в голову не приходило, что пчелы зачем-то должны вакцинировать своих детишек. Мы привыкли к тому, что вакцинирование – удел наших, человеческих детей, а дорогу к нему проложили ученые и врачи. Это они придумали, как защитить наше растущее потомство от всяких паразитов, бактерий и вирусов, которые водятся в окружающей среде и непрерывно предпринимают попытки вторгнуться в детские организмы. Вакцина же, как сообщают нам справочники, это препарат, изготовленный из ослабленных или убитых микроорганизмов, продуктов их жизнедеятельности, или из их антигенов, полученных генно-инженерным или химическим путём.

Ну, понятно, пчелы не могут использовать генно-инженерный путь. Они даже слова такого не знают. Как же они додумались до вакцинирования и как они его осуществляют? А главное – зачем оно им?

У пчелы обо всем этом не спросишь, понятно. Как говорила героиня Агнона, «пчела не особенный специалист в разговорах с людьми». Поэтому, как сообщил недавно журнал PLOS Pathogens , группа американских, норвежских и финских исследователей, пытаясь найти ответ на эти вопросы, стала изучать пчел научными методами. В своей итоговой статье, опубликованной в конце июля 2015 г. в этом журнале, они прежде всего разъясняют нам (точнее, любознательным из нас), что пчелы нуждаются в защите своих детей в силу особенностей своего размножения. Все пчелиное потомство, как известно, рожает царица-мать. Она редко покидает гнездо и потому рабочие пчелы должны все время приносить ей еду. Еду эти – цветочную пыльцу и нектар - они собирают, так сказать, в окружающей среде. А эта среда кишмя кишит вышеупомянутыми паразитами. Так что рабочие вместе с едой приносят царице также этих паразитов. Если бы эти паразиты попали в организм незащищенных детишек царицы, те бы погибли. Как же она их защищает? Как раз с помощью вакцинации.

Процесс такой пчелиной вакцинации долгое время был для ученых тайной за семью замками. Теперь Гро Амдам из Аризоны, Давлиал Фрейтак из Хельснки и другие участники группы эту тайну разгадали. Оказывается, царица-мать, поедая принесенную ей пищу, не просто поедает вместе с ней множество разных бактерий – она их переваривает и остатки переносит в особую полость в своем тельце, в т.н. «жировой мешок», который у пчел подобен человеческой печени. И вот тут происходит самое главное: останки бактерий присоединяются к белку вителлогенину и затем переносятся этим белком прямиком в оплодотворенные яйца, из которых должны появиться будущие пчелы. Эта порция вителлогенина с кусочком бактерии или вируса представляет собой, в сущности, не что иное, как пчелиную вакцину. Попадая внутрь яйца, ослабленная бактерия (точнее, ее кусочек) выделяет какие-то свои токсины, но очень неэффективные, разумеется. Эти токсины не могут убить яйцо, но вполне могут активировать его иммунную систему, что приведет к выработке иммунитета против данной бактерии, И вот так, постепенно, в ходе роста и созревания, яйцо «набирается ума», и вышедшая из него молодая пчела появляется на свет божий вполне вакцинированной. В каком-то смысле, это даже более совершенный механизм, чем у нас: пчелиные дети сразу рождаются иммунизированными против многих болезней, тогда как наших детей приходится иммунизировать (вакцинировать) потом, зачастую натыкаясь на сопротивление их мамаш.

Конечно, идя по такому пути, пчелы рискуют – если царица проглотит смертельно опасную бактерию или вирус, ни ей, ни ее потомству не выжить. И пчелы действительно очень часто гибнут от таких паразитов. Но теперь, говорят Амдам и Фрейтак, «когда мы знаем механизм пчелиной вакцинации, мы можем сами разработать для пчел съедобные вакцины против таких опасных заболеваний». И это имеет важное значение. Пчелы – не просто производители меда. Подобно многим другим насекомым, они – опылители растений, в том чсле и растений сельскохозяйственных. Подсчитано, что опыляемые насекомыми растения (87 из 117 главных пищевых видов) дают 35% мировой пищевой продукции. Меж тем широкое применение пестицидов и других химических веществ в сельском хозяйстве вызывает растущее сокращение «поголовья» насекомых-опылителей, в особенности пчел. В США, например, за последние 60 лет число пчелиных колоний уменьшилось с шести миллионов до двух с половиной! Но открытие группы Амдама имеет и более широкое значение. Ученым известно, что вителлогенин имеется у всех яйцекладущих видов насекомых, и это судит возможность создать на его основе дешевые и эффективные искусственные вакцины для многих других важных видов насекомых-опылителей. А это уже попахивает небольшой революцией в прикладной биологии.

********************************************************************************************************************

Хроника

1. Американская Кардиологнческая Ассоциация объявила, что данные закончившегося недавно многолетнего широкомасштабного клинического испытания показали, что угроза инфаркта на четверть, а инсульта на треть больше для людей с давлением крови 140/70, чем для людей с давлением 120/60. Если раньше параметры 120/60 считались «оптимальными», а «здоровым пределом» было 140/70, то теперь, на основании новых данных, американские кардиологи склоняются к тому, чтобы впредь объявить предельными параметрами 140/70 и добиваться этого предела у всех людей с помощью соответствующих лекарств.

2. Ученые Стэнфордского университета (США) опубликовали результаты нового расчета изменений земной температуры за период 1998-2013 гг. Прежние расчеты показывали, что в эти годы средние земные температуры не росли, и эта «температурная пауза» давала основание скептикам отрицать реальность глобального потепления, вызванного человеческой деятельностью и списывать прежние результаты (до «паузы») действием естественных причин (солнечные вариации и т.п.). Теперь стэнфордские ученые, проанализировав статистические методы прежних исследований, убедительно показали наличие в них систематической ошибки, которая и порождала пресловутую «паузу». Новый результат совпадает с выводами опубликованной в июне статьи ученых Американского Океанографического общества и еще раз подтверждает, что глобальное потепление продолжается.

3. Ведущие деятели черного населения ЮАР назвали «расизмом» утверждение ученых об открытии в местных пещерах останков древних предков местного населения, получивших название Гомо наледи. Бывший глава мощного профсоюза, близкого к правящей партии, заявил, что «никому не позволено подкреплять несколькими обезьяньими костями теорию, будто я потомок бабуина. Я не потомок макаки или любой иной африканской обезьяны». Это заявление поддержал и совет христианских церквей ЮАР. Отвечая им в печати, известный эволюционист Докинз перефразировал знаменитое выражение, сказав: «Все мы вышли из африканских обезьян, успокойтесь» .

Рафаил Нудельман

"Окна", 12.11.2015