По чему они движутся?

Земля сложилась 4.5 млрд лет назад, в ходе слипания множества кусков первичного вещества того облака, которое окружало тогда молодое Солнце. То были куски трех разных видов: железо-никелевые метеориты, каменные метеориты и ледяные ядра. Когда вся эта смесь под влиянием собственной тяжести стала сжиматься, она нагрелась, расплавилась, перемешалась и разделилась: более тяжелые элементы (железо, никель, тяжелые радиоактивные уран, торий и т.п.) осели к центру Земли и образовали ее ядро, более легкие (окислы кремния, магния и того же железа) всплыли выше, образовав слой мантии, а самые легкие породы всплыли на поверхность и образовали твердую литосферу. Сквозь расколы в литосфере наружу высвободились вода и газы, которые создали океаны и атмосферу.

Таким образом сегодня строение Земли таково. В центре находится твердое (по причине чудовищного давления) «внутреннее ядро» радиусом около 1200 км. Оно окружено жидкой оболочкой т.н. «внешнего ядра», состоящего, в основном, из расплавленного железа с большой примесью серы; толщина этого слоя составляет около 2250 км. (Токи, циркулирующие в этой оболочке, порождают земное магнитное поле, которое в ней в 50 раз сильнее, чем на поверхности Земли). Это внешнее ядро окружено слоем мантии толщиной около 2900 км. Мантия составляет 84% всего объема Земли и разделяется на два подслоя – очень вязкая нижняя мантия, состоящая, как уже сказано, в основном, из окислов кремния, железа и магния, и верхняя мантия, или астеносфера, состоящая из тех же веществ с добавкой окислов алюминия (окислы, как видите, всюду, недаром кислород составляет почти 45% всей мантии). Вся астеносфера имеет толщину около 400 км, а литосфера в ней занимает примерно 200. Но самая верхняя часть литосферы отделена от более нижних слоев неким качественным скачком, т.н. «разрывом Мохоровича», который выражается в том, что сейсмические волны имеют разные скорости выше и ниже этого разрыва, а объясняется тем, что породы выше разрыва имеют иной химический состав, иную кристаллическую структуру и много меньшую плотность. Этот самый верхний слой и есть твердая «кора» нашей Земли - 1% всего ее объема.

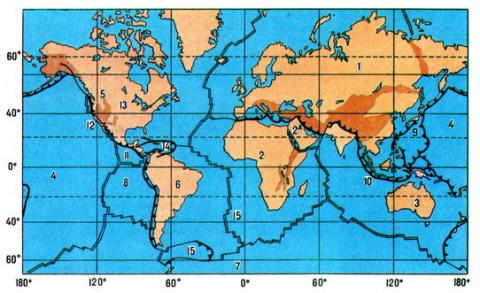

Кора покрывает всю Землю, как скорлупа покрывает яйцо. И если б мы могли убрать воду из океанов, то увидели бы, что их дно – это та же земная кора. Есть, однако, существенная разница: кора материков имеет толщину 25-50 км, Она состоит, в основном, из гранитов с удельным весом 2.7. Кора под дном океанов много тоньше, 5-10 км, и состоит в основном из более тяжелых базальтов с плотностью около 3.0. Глядя сверху на лишенную воды Землю, мы заметили бы еще одну важную особенность коры - она покрыта узором узких и глубоких (в десятки км) трещин, уходящих вглубь литосферы. Эти трещины разделяют кору и литосферу на отдельные плиты – семь крупных (Евразийская, Северо- и Южно-Американские, Африканская, Антарктическая, Тихоокеанская и Австралийская) и множество средних и мелких. Большие плиты много больше тех континентов и имеют до десяти тысяч км в поперечнике. Во многих местах трещины между плитами проходят по дну океанов, но океанская вода не может вылиться в них, потому что все эти трещины заполнены снизу вязким и раскаленным (500-900 градусов) веществом астеносферы; мы называем это вещество магмой. Базальты и граниты - это застывшая магма разных видов.

Хотя плиты состыкованы практически вплотную, тем не менее они, как мы уже говорили, движутся. Это движение впервые постулировал еще в 1912 году Альфред Вегенер, но обнаружено оно было лишь 50 лет спустя, когда начались исследования океанского дна. Тогда выяснилось, что по дну Атлантического океана с севера на юг тянется огромная гряда высотой в 2-2.5 км, и по обе стороны от нее дно опускается до 5 км. Базальты на вершине гряды молодые, а по обе стороны много старше и притом тем старше, чем дальше от нее. Это открытие заставляло думать, что гряда прикрывает трещину в океанской коре, через которую снизу все время выходит поток горячей магмы. Остывая и превращаясь в базальт, эта магма становится плотнее, т.е. тяжелее, и стекает по склону гряды в обе стороны от нее, а на ее место поступает новая порция магмы. Таким образом выходящая магма непрерывно создает по обе стороны от себя все новые и новые полосы океанской коры, и в результате кора под Атлантическим океаном непрерывно расширяется. А это, понятно, ведет к тому, что две плиты (Северо- и Южно-Американская), которые находятся к западу от гряды, непрерывно удаляются от двух других плит (Евразийской и Африканской), находящихся по восточную сторону от гряды.

Движение это происходит со скоростью 1-2 см в год (эти данные собраны спутниками) и понадобилось около 180 млн лет, чтобы эти плиты разошлись на то расстояние в тысячи км, которые сегодня отделяют Америку от Африки и Европы. 180 млн лет все эти плиты составляли единую плиту, а все эти континенты – единый суперконтинент. Но посреди него проходила глубокая расщелина, образовавшаяся в силу каких-то геологических причин. Когда эта расщелина стала достаточно глубока, в нее ворвался океан, окружавший этот суперконтинент, и внутри него возникло море. Потом расщелина углубилась еще более, кора под ней стала достаточно тонкой, она прорвалась, в прорыв стала выходить магма – и так началось превращение моря в Атлантический океан. Сегодня такой же процесс происходит в расщелине между Африкой и Аравией. Она началась с цепочки глубоководных озер, тянущихся по востоку Африки и до озера Кинерет в Израиле, потом в каком-то месте она соединилась с океаном и образовалось Красное море, а через пару сот миллионов лет здесь будет широкий океан, по обе стороны которого будут находиться будущая Африка и будущая Аравия.

Такие же подводные гряды тянутся по дну других океанов, включая Тихий. И здесь наблюдения ученых вскрыли вторую сторону процесса движения плит. Непрерывное прибавление коры под Тихим океаном влечет за собой движение Тихоокеанской плиты на запад, в сторону Австралийской плиты. И в том месте, где эти плиты соприкасаются, более тяжелая и плотная океанская плита начинает изгибаться вниз, уползая огромным длинным «языком» под более легкую континентальную плиту. Иными словами, Тихоокеанская плита прирастает на востоке и компенсирует этот прирост тем, что ее западная сторона все время уходит под литосферу Австралийской плиты. Это явление называется сабдукцией. В настоящее время главные процессы сабдукции на Земле происходит по краям Тихоокеанской плиты, и это грандиозное (хотя и невидимое нам явление) сопровождается извержениями и землетрясениями – не случайно они происходят, в основном, по периферии этого океана. А ушедшие в глубину тяжелые базальты океанской коры тонут в астеносфере (иногда опускаясь даже в нижнюю мантию, где проходят переплавку и возвращаются (путем конвекции) обратно в трещины между плитами. Этот процесс занимает около 200 млн лет, поэтому океанская кора не бывает старше этого возраста. С другой стороны, континентальные (легкие) плиты всегда остаются наверху («наплаву»), их состав не меняется и поэтому геологи сегодня обнаруживают на Земле скалы возрастом в 3-2.5 млрд лет.

Эти грандиозные процессы тектоники, т.е. роста и сабдукции плит, в значительной мере определяют идущие на Земле климатические, атмосферные и даже биологические процессы. Поэтому так важен каждый новый шаг в их понимании, и описанное в начале открытие новозеландских ученых как раз и представляет собой такой шаг. По мнению этих ученых, обнаруженный ими на глубине 100 км особый пласт вещества километровой толщины представляет собой разделительный слой между литосферой и астеносферой. По их мнению, в этом слое по каким-то причинам имеет место почти полная расплавленность вещества (чего нет в астеносфере), что уменьшает его вязкость и создает возможность движения («скольжения») вышележащих литосферных плит по этому слою.

Если это объяснение подтвердится, мы будем знать, наконец, по чему они движутся.

ХРОНИКА

О чем препираются геологи? О том, с какого момента начать отсчет новой геологической эпохи, Антропоцена, который они определили как период, когда в геологических породах на земном шаре появляются явные следы человеческой деятельности. Одни предлагают начать с первого атомного взрыва 1945 г., потому что порожденные им радиоактивные изотопы обнаруживаются во многих породах; другие – с начала индустриальной эпохи, когда стал меняться состав атмосферы, а третьи – с начала оседлого земледелия. Решение должен принять Международный геологический союз в 2016 году.

Высоко-чувствительное изучение глубочайших недр Земли с помощью отраженных сейсмических волн, проведенное Сонгом из университета Иллинойс и Вангом из университета Нанкин, выявило во внутреннем ядре Земли "внутри-внутреннее" ядро, диаметром с половину самого внутреннего ядра, и обнаружили в нем некую странность: если кристаллы железа в наружно-внутреннем ядре лежат вдоль оси юг-север, то во внутри-внутреннем они лежат по оси запад-восток. Что это значит, они не берутся пока сказать, но думают, что это различие как-то связано с процессом образования Земли.

38% объема твердого вещества в недрах Земли составляет соединение (Mg,Fe)SiO3, имеющее кристаллическую форму т.н. «перовскита» (кубическая решетка, в которой атомы металлов и кремния расположены в центре ячейки, образованной атомами кислорода). Оно сосредоточено в нижней мантии Земли, откуда его нельзя добыть. Теперь группа американских геологов обнаружила этот материал в одном из метеоритов, и это дало формальную возможность дать ему собственное название. Отныне этот самый распространенный на Земле материал будет называться бриджманитом.

Геологи Слип и Лёве из Стэнфорда изучили древние подводные скалы вблизи Южной Африки и пришли к выводу, что это следы произошедшего 3.26 млрд лет назад столкновения Земли с астероидом размером около 40 км (!). По их мнению, именно это столкновение вызвало появление в коре Земли грандиозной системы трещин, разбивших ее на отдельные плиты, способные двигаться по нижележащей мантии под действием тепловых процессов в ней. Без этого удара, считают авторы, кора Земли осталась бы цельной, как на Марсе и Венере, и на ней тоже не было бы жизни.

Рафаил Нудельман

"Окна", 23.07.2014