Печатая живое

Но и чудеса можно совершенствовать, и в 1984 году Чарльз Холл понял, что, заряжая картриджи не чернилами, а пластиком, и подавая к насадкам соответствующие команды, можно накладывать капли пластика одну на другую, получая трехмерные сгустки любой нужной толщины в любом нужном месте. И если команды будут воспроизводить – по слоям - структуру какого-то реального трехмерного тела, то можно таким образом эти слои «скопировать», а потом наложить друг на друга и, в конце концов, создать на подставке под принтером трехмерную пластмассовую копию этого тела.

Так родилась «аддитивная», или «трехмерная (3D)» печать, и поскольку, повторю, чудеса можно совершенствовать, то в 2000 году доктор Томас Боланд сделал следующий шаг и вместо чернил или пластика поместил в картридж живые клетки. Оказалось, что при достаточной осторожности их вполне можно «напылять» на специальную подложку, и в 2003 году Боланд запатентовал этот метод, назвав его «биопечатью». За этим сухим словом скрывалась настоящая научно-техническая революция. В самом деле, вдумаемся хотя бы в такую цифру: каждый год в мире производится 200 тысяч (!) пересадок органов, без которых соответствующие пациенты не могли бы выжить. А сколько их и впрямь умирает, не дождавшись заветной замены. Метод биопечати способен, в принципе, заменить всех доноров и поставить врачам столько органов для пересадки, сколько им нужно.

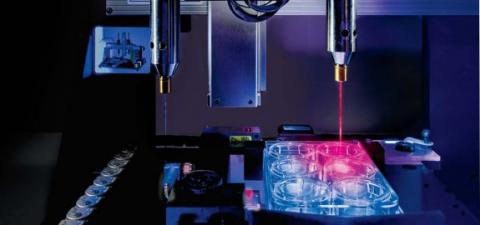

Как же работает эта фантастическая технология? Несмотря на молодость, она уже разветвилась на несколько направлений, в зависимости от задач, но общий принцип таков: на специальную биоподложку из двух насадок подаются (отдельными микрокаплями или тончайшей струей) клетки «печатаемого органа» вместе с клейкими белками на них (эта смесь уже получила название «био-чернила») и полимерный материал, который составит общий каркас для этих клеток. Материал каркаса заранее пропитывается ионами кальция, которые затем, уже на подложке, «сошьют» каркас и позволят отдельным живым клеткам соединиться с помощью клейких белков. После этого материал каркаса каким-то образом разлагается, и в руках исследователей оказывается кусочек живой ткани.

Понятно, что вещество каркаса должно быть биологически совместимо с используемыми живыми клетками и обладать достаточной растворимостью. Оказалось, что наилучшим таким материалом является альгитиновый гидрогель, т.е. смесь воды с волокнистыми молекулами альгитина – полимерного вещества, которым богаты многие бурые и другие водоросли. Что касается «напыляемых» клеток, то они берутся из того органа или той ткани, которую желательно напечатать (иногда такие клетки получаются из стволовых клеток путем их направленной специализации). Само «напыление» клеток – очень сложный процесс, потому что структуру желаемого органа или ткани следует воспроизвести с точностью до микрона. С этой целью предварительно делается послойный компьютерный дизайн этой трехмерной структуры, а затем этот дизайн превращается в серию команд, которые последовательно подаются на «движок» насадки с клетками, чтобы она – опять же с точностью до микрона – воспроизводила каждый слой клеток. После этого полимерный каркас растворяется, а слоям клеток предоставляется возможность склеиться друг с другом, образуя нужную ткань или орган, которые можно использовать для пересадки или научных исследований.

Так это все выглядит на бумаге, но на практике, разумеется, процесс выглядит много сложнее, происходит медленней и не всегда завершается удачей. Тем не менее уже достигнутые результаты поистине ошеломляют. Вот один из примеров. Молодая женщина страдала редким недугом, в результате которого кости ее черепа утолщились впятеро, что вызывало непрестанные и тяжелые головные боли, а под конец привело к слепоте. Врачи создали вышеописанным способом трехмерную компьютерную модель ее черепа, сделали по ней - с помощью трехмерной биопечати – копию требующей замены части черепа и в ходе 23-часовой операции благополучно заменили эту часть ее копией. Через 3 месяца женщина снова обрела зрение и вернулась к нормальной жизни. Такие же импланты части черепа, сломанного носа и челюсти получил потерпевший аварию молодой велосипедист. В 2009 году еще одному человеку была сделана «печатная» нога, успешно заменившая ему ампутированную. Произведены уже первые успешные пересадки части тазовой кости (с «напыленными» костными клетками, покрывающими титановую основу). Ученые из университета Вейк Форест в Южной Каролине с успехом заживили «печатной» кожей обожженные участки кожи у мыши. В одном случае биоинженерам удалось пересадить человеку небольшой участок трахеи, созданный методом биопечати. И что особенно интересно, было показано, что в определенных условиях стволовые клетки, «напыленные» с помощью биопечати на биоподложку, могут сами собой собираться в микроструктуры, характерные для отдельных участков мозга, печени и глаза.

Этот список можно было бы продолжить, но, конечно, врачей и ученых куда больше интересует полноценная замена внутренних тканей и органов – сердца, печени, почек. И тут на пути биопечати стоят две трудности. Во-первых, любой печатный «суррогат» необходимо пронизать системой кровеносных сосудов, которая снабжала бы напыленные клетки, собранные в орган или ткань, кислородом и питательными веществами. Во-вторых, будучи собраны из отдельных клеток и клеточных слоев, эти «суррогатные» ткани и органы лишены той сигнальной системы, которая связывает их воедино и руководит их биологическими функциями в живом организме. Однако и на этом пути уже есть впечатляющие достижения. Не так давно журнал «Форбс» опубликовал список важнейших из них. Приведу этот список.

Гарвардским биоинженерам под руководством ведущего специалиста в области печатных органов Дженифер Льюис удалось искусственно создать подобие кровеносной системы в печатной ткани. Для этого ученые ввели в программу печатания ткани указания на впрыскивание внутрь трехмерного комочка клеток особого геля, причем таким образом, чтобы он образовал длинные трубки; гель этот имеет свойство превращаться в жидкость при остывании, поэтому он вытекает из напечатанного комочка и там остаются пустые «сосуды», которые можно заполнить кровью. Пока что группе Льюис удалось довести толщину этих клеток лишь до 75 микрометров, что много больше толщины естественных капилляров, но в дальнейшем исследователи хотят проверить, не смогут ли эти искусственные «сосуды», наполненные кровью, сами собой прорасти внутрь напечатанной ткани и образовать более тонкие капилляры.

Доктор Джонатан Батчер из Корнелльского университета сумел создать с помощью трехмерной биопечати первый в мире искусственный сердечный клапан из живых клеток человеческого сердца. Если (и когда) такой клапан можно будет вживить в работающее сердце пациента, он сможет там расти и изменяться, на что не способен ни один другой искусственный клапан.

Ученым австралийской фирмы фирмы «Органово» удалось с помощью все той же биопечати воссоздать участки специфических клеток печени, на которых можно проверять воздействие тех или иных лекарств и методов лечения болезней этих органов. Ученые этой фирмы, а также соревнующиеся с ними исследователи из университета Вейк Форест под руководством профессора Атала считают, что в течение ближайших 6 лет им удастся создать пригодные к пересадке печатные почку и печень.

И наконец ученым из Принстона удалось не только напечатать искусственное ухо, но и снабдить его такой электроникой, которая значительно усиливает слух.

Список журнала «Форбс» был опубликован всего полтора года назад, но и за это короткое время печать уже сообщила о новых успехах биопечати. Так, ученые китайской фирмы Ревотек сумели напечатать кусок искусственной артерии и успешно пересадить его в тело обезьяны, где этот участок прижился и стал успешно. В Северо-Западном университете в Чикаго была произведена успешная пересадка напечатанных мышиных яичников. Мыши, которым были подсажены эти искусственные органы, не только забеременели, но и родили здоровое потомство. А последней по времени (на момент написания этой заметки) стала очередная работа Дженифер Льюис, которая в октябре 2016 года сообщила о создании биопечатной проксимальной трубки. Так называется основная рабочая часть т.н. нефрона.

Нефрон - это главной структурная единица почек. В нефроне осуществляется фильтрация плазмы крови, в результате чего образуется т.н. первичная моча, которая и выводится по проксимальному каналу. Своими извилинами этот канал, пишет Льюис в упомянутой статье, напоминает реку Темзу, и тем не менее ученые сумели его воспроизвести. Для этого они воспользовались вышеописанным способом: сначала «напылили» на биоподложку гель таким образом, чтобы он образовал точное подобие проксимального канала, потом напечатали поверх геля клетки почечной ткани, а под конец растворили гель, так что в печатной ткани образовался пустой канал. Поскольку вся получившаяся конструкция точно воспроизводит структуру живого нефрона, она открыла перед учеными возможность изучения воздействий различных лекарственных средств на работу нефрона. А эта возможность крайне важна для медицины, потому что около 20% (!) всех новых лекарств, когда их – после проб на животных – испытывают на людях, не проходят испытаний, ибо оказываются вредными именно для почек.

************************************************************************8

Уголок бесполезных сведений

- Возрастает число домашних любимцев в зажиточных странах. В 2016 году численность детей в возрасте до 18 лет в американских семьях составляла 73 миллиона, а численность кошек и собак – 163.6 миллиона. Затраты на этих домашних животных составили свыше 60 миллиардов долларов в год. В феврале 2015 года штат Нью-Джерси стал первым в Соединенных Штатах, где принят закон о запрете на онихектомию, т.е. операцию по обстриганию кошачьих когтей путем удаления передних фаланг на ногах у кошек. Ветеринарам, нарушившим этот закон, грозит штраф в 1000 долларов и 6 месяцев тюрьмы.

- Человечество выбрасывает в окружающую среду свыше 250 миллиардов тонн химических веществ разного рода, - пишет Джулиан Крибб в книге «Выжить в 21-м веке». Загрязнение воды, почвы и воздуха достигло таких размеров, что даже снег на вершине Эвереста не удовлетворяет стандартам , установленным для питьевой воды.

- Британские ученые планируют через 6 лет создать (в искусственной матке) гибрид доисторического мамонта и современного слона. Проект возрождения мохнатого мамонта по его геному, сохранившемуся в клетках замерзшего в Сибири животного, стартовал два года назад. С тех пор число генов мамонта, внедренных в геном слона, увеличилось до 45.

Рафаил Нудельман

"Окна", 27.04.2017