Очередное «разоблачение»

«Климатической паузой» климатологи назвали замеченную в самые последние годы приостановку глобального потепления. Поскольку все эти годы выброс т.н. «парниковых газов» в атмосферу продолжался, температура на поверхности Земли должна была бы расти, поэтому такая пауза свидетельствовала либо об ошибке наблюдений, либо об ошибочности теории. Климатологии НОАА под руководством Томаса Карла провели тщательное исследование и пришли к выводу, что ошибка была в методике сбора данных.

Грубо говоря, данные, например, о температуре воды на поверхности океанов собирал, черпая воду ведром, тогда как делать это нужно было с помощью тончайших и точнейших приборов. Уточнение данных, сказано было в докладе Карла, показывает, что никакой паузы в потеплении нет. Теперь доктор Бейтс оспаривает этот вывод и называет его сознательной фальсификацией. Доводы Бейтса в высшей степени специального характера и разобраться в них под силу только климатологам-профессионалам. Но самый факт глобального потепления они не опровергают, потому что он несомненен – независимо от реальности обсуждаемой «паузы».

Тем не менее людей, корыстно или по незнанию оспаривающих этот факт, эта газетная сенсация, разумеется, обрадует. Свидетельством этому может служить хотя бы выступление известного комментатора российской радиостанции «Эхо Москвы» Юлии Латыниной. Латынина - давний враг климатологов. Подобно президенту Трампу, она утверждает, что глобальное потепление - это миф. Только по Трампу это миф, придуманный китайцами с целью втянуть американскую экономику в ненужные траты на борьбу с несуществующей угрозой, а по Латыниной это миф, придуманный учеными с целью заполучить побольше грантов на исследования той же несуществующей угрозы.

Латынина начинает с признания: «Я попыталась установить, какой гениальный ученый сделал это открытие» (имея в виду все ту же угрозу глобального потепления), - и заключает, что эта угроза была придумана «бюрократами из ООН» в 2005 году. Действительно, в 2005 году был опубликован сводный отчет группы экспертов ООН, в котором было показано, что вторая половина 20 века ознаменовалась беспрецедентным ростом температуры и концентрации парниковых газов в атмосфере. Но этот отчет уже констатировал реальность потепления, сама же его угроза была предсказана за 109 лет до того шведским ученым Сванте Аррениусом, который еще в 1896 году показал, что чрезмерное сжигание растительного топлива может вызвать потепление всего земного шара.

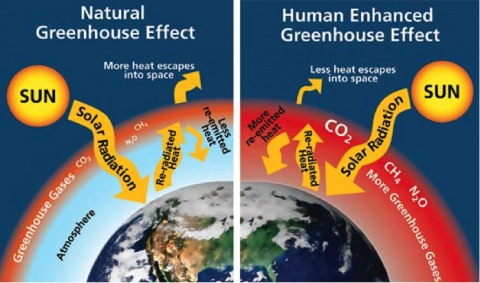

Этот вывод неопровержим, потому что основан на общеизвестных законах природы. Солнце согревает Землю своими лучами. Земля, будучи нагрета Солнцем, начинает излучать сама. Солнце раскалено и потому излучает энергию (тепло) в виде коротковолнового света; Земля, будучи намного холоднее Солнца, излучает тепло в виде невидимых инфракрасных волн. Постепенно устанавливается равновесие: Земля нагревается до такой температуры, когда излучает столько же тепла, сколько получает.

Подсчитано, что, если бы вокруг Земли не было атмосферы, равновесная температура нашей планеты составляла бы 5 градусов Цельсия. Поскольку земная атмосфера отражает часть солнечных лучей, Земля получает всего 70% посланного Солнцем тепла, поэтому уравновесить его своим излучением она могла бы уже при температуре минус 18 градусов. К счастью, в этой атмосфере есть четыре газа, которые поглощают тепло, отдаваемое Землей в виде инфракрасного излучения (в порядке поглощаемой доли это водяные пары, углекислый газ, метан и озон). Поглотив испускаемое Землей тепло, они затем переизлучают его во все стороны – вверх, в космос, и вниз, на Землю. За счет этого добавочного тепла Земля нагревается до ее реальной среднегодичной температуры – 14 градусов. Разумеется, со временем это «украденное» тепло все равно уйдет, в конечном итоге, в космос, но за это время Солнце «подбросит» Земле очередную порцию своего тепла, и процесс повторится. Вот так, по Аррениусу, парниковые газы согревают Землю.

Понятно, что величина этого подогрева зависит от концентрации парниковых газов в атмосфере. Доказательством тому служит наша соседка планета Венера. Хотя она получает всего лишь в полтора раза больше солнечного тепла, чем Земля, температура на ее поверхности составляет 460 градусов – так велика доля СО2 и метана в ее атмосфере. Но и на Земле эта доля не остается постоянной – она периодически меняется, причем в удивительном согласии с периодическими изменениями земного климата.

Латынина знает об этих изменениях, но (как и многие) очень понаслышке. Она пишет: «Будучи абсолютным профаном в климатологии, я знаю о климате «лишь три вещи», и первая из них состоит в том, что «за последние 65 млн лет Земля пережила четыре ледниковые эры», причем «последнее отступление ледников началось 10 тысяч лет назад».

Здесь что ни слово, то ошибка. Земля действительно пережила четыре ледниковые эры, но цифра «65 млн лет» никакого отношения к ним не имеет: Гуронская ледниковая эра началась уже 2.4 млрд (!) лет назад и закончилась примерно через 300 млн лет; границы Криогена - 720-630 млн лет (это была самая холодная эра в истории Земли; полагают, что Земля тогда была целиком покрыта льдами; зато именно после нее, в Кембрийскую эпоху, началось появление первых многоклеточных существ); Андо-Сахарское обледенение длилось с 450 млн до 430 млн лет назад; и, наконец, границы эры Кару – 360-260 млн лет назад. Но 2.58 млн лет назад Земля вступила в пятую, продолжающуюся сейчас Четвертичную ледниковую эру. В промежутках между этими эрами Земля была совершенно свободна ото льдов; наше время ученые считают ледниковой эрой, потому что Антарктида целиком, а Арктика частично еще покрыты льдами.

Благодаря исследованиям тысяч ученых в течение последних 250 лет (а особенно последнего полувека) мы знаем о нашей ледниковой эре куда больше, чем упоминаемое Латыниной «последнее отступление ледников». Прежде всего, надежно установлено, что за последние 740 тысяч лет на Земле было 8 циклов похолоданий и потеплений, каждый примерно в 100 тысяч лет длиной.

Это совпадает с предсказаниями теории, разработанной сербским ученым Миланковичем в 1924-41 гг. Согласно этой теории, периодическое повторение таких ледниковых периодов (и межледниковых промежутков внутри них) вызывается периодическими изменениями в движении Земли вокруг Солнца, а также периодическими изменениями наклона земной оси. Такие астрономические изменения приводят к росту или упадку солнечного тепла, получаемого Землей, а это, в свою очередь, служит триггером целого ряда сложных и взаимосвязанных процессов на самой Земле, которые влекут за собой медленное (85-90 тысяч лет) наступление ледниковых периодов или резкое (10-15 тысяч лет) потепление между ними.

Последний такой ледниковый период завершился около 20 тысяч лет назад, так что мы живем на излете очередного теплого меж-ледниковья, когда количество солнечного тепла, приходящего в северное полушарие, уже начало уменьшаться. Но как говорят специалисты, «похолодание очень запаздывает», и это заставляет их искать причины такой задержки. Такие поиски привели подавляющее большинство современных климатологов к мысли, что этой причиной является, прежде всего, беспрецедентный рост концентрации парниковых газов в атмосфере нынешней Земли, вызванный, в основном, индустриальной деятельностью человека.

Отвергая этот вывод, Латынина, как и многие другие до нее, напоминает, что в 14-15 веках на Земле было так холодно, что это время иногда называют «малым ледниковым периодом», а между тем тогда не было никакой индустрии, которая умножала бы количество СО2 в атмосфере. Увы, этот довод основан на недоразумении. То, что происходило на Земле в 14-15 веках – это лишь одно из тех «микро-колебаний температуры, которыми изобилуют как ледниковые, так и межледниковые периоды. Такие микро-изменения вызываются микро-колебаниями в концентрации парниковых газов.

В наше же время речь идет о фундаментально ином явлении, и это легко понять из надежно установленных учеными данных. На протяжении всех последних 800 тысяч лет, т.е всех 8-ми ледниковых и межледниковых периодов, концентрация СО2 (и метана) в атмосфере менялась строго параллельно изменениям температуры в пределах от 170-ти частиц на миллион во времена ледников до 280-ти во времена глобальных потеплений. Небольшие колебания этой цифры около 170-ти порождали небольшие потепления длительностью в несколько сот или даже тысяч лет, а колебания этой цифры около 280-ти порождали такие короткие похолодания среди тепла, как упомянутый Латыниной «малый ледниковые период».

В наше же время, начиная с 1850 года, концентрация СО2 в атмосфере начала расти так резко, как это бывало раньше при начале очередного потепления, хотя по всем астрономическим данным Земля, как уже сказано, должна была вот-вот вступить в очередной ледниковый период. Более того, в последние 25 лет эта концентрация перекрыла все рекорды, достигнув 400 (!) частиц на миллион, чего не было ни разу за все минувшие 800 тысяч лет и чему, главное, нет никаких естественных причин. Вот почему климатологи и считают, что речь идет не о «естественном парниковом эффекте», открытом Аррениусом, а об «индустриальной добавке» к нему. И по мнению некоторых специалистов, эта добавка уже позволила Земле отодвинуть назревшее начало похолодания на 50, а то и на целых 100 тысяч лет.

К сожалению, вышеописанная сложность процессов, ведущих к смене обледенений потеплениями и обратно, не позволяет климатологам со всей точностью предсказать, какими могут быть дальние последствия такого непрерывного роста концентрации парниковых газов. Пока известны только ближние. Если с 1850 по 1950 год температура на Земле поднималась на 0.7 градуса в десятилетие, то с 1950 по 2000 – на 0.13. А на короткий последний период с 2000 по 2016 годы пришлось 16 из 17-ти (!) самых жарких лет за полтора столетия наблюдений.

Та же сложность ведет к значительному разбросу прогнозов, рассчитываемых по разным климатическим моделям. Все эти прогнозы говорят о дальнейшем повышении среднегодичной температуры – на 1.7 - 4.8 градуса в 2100 году (что не отменяет возможности коротких «пауз» и на этом промежутке). Впрочем, некоторые неприятные последствия: таяние льдов, подъем уровня мирового океана, сдвиг климатических поясов и т.п. - можно себе представить и без моделей и компьютерных расчетов. Остается лишь повторить: беспрецедентный, «зашкаливающий» рост концентрации парниковых газов в земной атмосфере – это бесспорный факт; отсутствие его естественных объяснений – тоже; и неизбежность дополнительного «парникового эффекта» - тоже. Китайцы и бюрократы тут ни при чем. Поэтому сидеть сложа руки, - по меньшей мере рискованно. Вопрос, стало быть, стоит так: рискнуть судьбой наших внуков или рискнуть парой сот миллионов.

А третьего, увы, не дано.

Рафаил Нудельман

"Окна", 2.3.2017