Кое-что о наших космических соседях

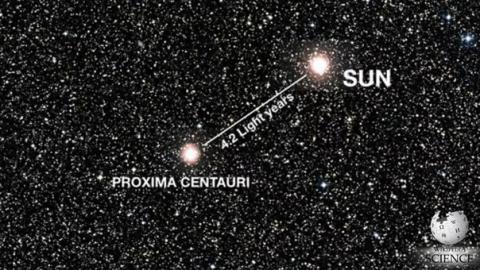

Не то Проксима Центавра. Она потому и названа «Проксима», что является самой ближайшей к Земле. Это особая звезда. Она, что называется, «третий лишний». Система Альфа Центавра состоит из двух звезд (большой голубой, ярче и больше Солнца, и поменьше, оранжевой), вращающихся вокруг общего центра тяжести, находящегося на расстоянии 4.37 световых лет от Солнца (примерно 40 триллионов км). Вокруг них обращается небольшая звезда Проксима, масса которой в 7 раз меньше массы Солнца. Она отстоит от этих двух гигантов на расстояние примерно в 5 триллионов км и совершает один оборот примерно за 500 тысяч лет! Кратчайшее расстояние от нее до Солнца – 4.25 световых года, т.е. 35 триллионов км.

Проксима Центавра давно уже стала объектом исследования планетологов, которые для наблюдений за ней даже создали специальную группу под названием «Бледная красная точка». Звезда слишком тускла и к тому же ее диск затмевается светом звезд Альфа Центавра А и Б, поэтому поиск планеты около нее производился не методом изучения затмений звездного диска планетным, как это делал «Кеплер», а по отклонениям в траектории звезды, вызванным притяжением планеты. Такие отклонения очень малы (порядка метров), и чтобы обнаружить их на таком чудовищном расстоянии, нужны были специальные приборы, которые имеются только на Европейской Южной Обсерватории в Чили. Когда приборы показали наличие таких периодических отклонений, наблюдения за Проксимой были переведены на ежедневные, а когда отклонения были проанализированы и показали, что они и впрямь вызваны планетой, группа БКТ сообщила об этом 24 августа в журнале Nature.

Что же известно об этой планете (ее назвали Проксима Центавра b )? Масса ее составляет, как минимум 1.3 земных. Но это еще не окончательный результат. Если орбита планеты наклонена к плоскости наблюдения (т.е. к плоскости земной орбиты) под углом альфа, то метод гравитационных отклонений звезды определяет даже не истинную массу планеты, а массу, умноженную на синус угла наклона. Астрономы рассчитали возможные массы при самых разных возможных углах наклона и пришли к выводу, что – в среднем – истинная масса в 2.3 раза больше наблюдаемой, т.е. около 3-х земных (это уже что-то между землеподобной планетой и супер-землей). Это надежный результат, так как предыдущие наблюдения показали полное отсутствие возле Проксимы других больших тел, которые могли бы влиять на ее движение и поэтому можно думать, что все ее отклонения вызваны именно этой новонайденной планетой.

Более точны данные о движении этой планеты. Строгая периодичность наблюдавшихся в течение 3-х лет отклонений траектории звезды позволяет с уверенностью сказать, что планета делает один оборот вокруг своей звезды за 11.3 земных суток. Это значит, что она отстоит от Проксимы на расстояние в 5% от расстояния между Землей и Солнцем, 7.5 млн км). Она даже ближе к Проксиме, чем Меркурий к Солнцу. Но это не значит, что она сожжена своей звездой – не забудем, что Проксима излучает много меньше Солнца.

Однако вопрос о том, является ли эта планета скальной, как Земля, Марс или Венера, пока открыт. Чтобы ответить на него, нужно знать размеры планеты, и тогда, зная ее массу, можно найти среднюю плотность. Но, увы, размеры планеты можно найти только методом «транзита» (т.е. при прохождении ее диска перед диском Проксимы).

Еще один нерешенный вопрос – обращается ли Проксима b вокруг своей оси. В специальном приложении к своей статье ученые БКТ отметили, что в силу чрезвычайной близости к своей звезде, эта планета, скорее всего, всегда обращена к ней одной стороной, как Луна к Земле. Это означало бы, что одна ее сторона нагрета, а на другой царит космический холод.

Кстати говоря, вопрос о температуре на планете - важнейший для суждения о ее «землеподобности». Для полного решения этого вопроса нужно знать, есть ли на планете атмосфера с ее парниковым эффектом. Пока это неизвестно, астрономы вынуждены ограничиваться оценкой т.н. «равновесной температуры» планеты, т.е. температуры без учета атмосферы. Зная, сколько энергии излучает звезда, на каком расстоянии от нее находится планета и какова площадь планетной поверхности, они рассчитывают, сколько энергии поглощает каждая единица площади, и какую долю этой энергии планета излучает обратно в космос (это переизлучение, как показал опыт, происходит практически по законам излучения т.н. «абсолютно черного тела», энергия излучения которого пропорциональна четвертой степени температуры его поверхности, независимо от типа этой поверхности). Эти данные и дают равновесную температуру. Для Земли, например, она составляет 255-260 градусов К, т.е. ниже точки замерзания воды, но наличие атмосферы повышает реальную земную температуру до пригодной для жизни. Для любой звезды имеется пояс, находясь внутри которого ее планета – при наличии достаточно плотной атмосферы – будет иметь температуру, пригодную для существования жидкой воды. Это и есть ее пояс обитаемости. Расчеты, произведенные для Проксимы Б дали равновесную температуру 234 градусов К, т.е. – 39 по Цельсию, но, учитывая, что она массивнее Земли и поэтому может удерживать более плотную атмосферу, эти данные означают, что она находится в поясе обитаемости.

Выражение «пояс обитаемости» стало в последние годы повторяться так часто, что люди начали воспринимать его как залог обитаемости самой планеты, т.е. ее пригодности для для возникновения жизни. И это ведет порой к преувеличенному оптимизму: раз планета находится в поясе обитаемости, значит, на ней может быть жизнь, ура! Проксима b – хороший пример того, насколько ошибочна такая «логика». Чтобы ответить на вопрос о возможности существования жизни на планете, нужно учесть также многие другие факторы и, прежде всего, характер звезды, вокруг которой обращается эта планета. Как уже сказано, Проксима Центавра – это красный карлик. Такие звезды составляют большинство в нашей галактике: из 100 взятых наугад звезд 75 наверняка окажутся красными карликами. И недавние расчеты некоторых астрономов (основанные на усреднении данных «Кеплера») показали, что целых 16% из них, скорее всего, имеют планеты в зоне обитаемости. Даже если звезд в нашей галактике всего 100 млрд (кое-кто говорит, что все 400), то 75 млрд красных карликов, помноженные на 16% вероятности иметь планету в зоне обитаемости, дают 12 млрд планет, на которых «возможна жизнь», А если добавить к этому ту особенность, что звезды этого типа существуют, почти не меняясь, в течение триллионов лет (!), то времени для появления жизни и даже высокоразумной жизни хотя бы на нескольких планетах там наверняка найдется, - радостно восклицают оптимисты.

Увы – надо сказать, что именно у красных карликов имеются некоторые свойства, которые делают жизнь на их планетах, даже в поясе обитаемости, весьма маловероятной. Присмотримся к этим свойствам на примере нашей Проксимы. Ее звездный тип – М6, что означает, что она из маленьких карликов (12% массы Солнца). Ее полная светимость составляет 0.17 солнечной, но 85% своей энергии она излучает в виде инфракрасных волн (потому и называется «красным карликом), так что в видимых лучах ее яркость всего 0.0056% от солнечной.

Главная ее особенность состоит в том, что, как и у большинства звезд этого типа, у нее есть сильное магнитное поле, создаваемое непрерывным перемешиванием (конвекцией) заряженных частиц в ее недрах. Хаотические изменения этого поля время от времени заставляют те или иные участки поверхности звезды вспыхивать, т.е. нагреваться до огромных температур, намного превосходящих среднюю температуру самой звезды, равную 3042-м градусам (у Солнца – 5778). Эти вспышки (flares) на поверхности Проксимы заметил еще в 1951 году американский астроном Шепли. Последующие наблюдения показали, что Проксима является одной из самых активных в этом плане звезд ближайшего к нам региона: участки вспышек покрывают у нее 88% всей поверхности. Это значительно больше, чем у Солнца в пике его цикла активности. Цикл активности Проксимы намного короче, чем у Солнца – 442 дня вместо 11 лет, так что эти вспышки повторяются весьма часто. В результате частых магнитных бурь корона Проксимы нагревается до 3.5 млн градусов (у Солнца – всего 2 млн), - причем это ниже, чем у большинства других красных карликов, потому что у этих звезд активность с возрастом снижается, а Проксима – звезда старая (4.85 млрд лет, примерно, как наше Солнце).

В момент пика активности Проксима «выстреливает» в сторону своей планеты огромный поток УФ-излучения, а ее раскаленная до миллионов градусов корона непрерывно извергает в космос мощный поток рентгеновских лучей. Астрономы группы БКТ опубликовали в «Астрофизическом журнале» вторую статью, в которой оценили эти выбросы. Их результаты говорят, что планета Проксима b получает в 30 раз больше УФ-излучения чем Земля от Солнца, и в 250 раз (!) больше рентгеновских лучей. Конечно, толща океанов может укрыть возникающую в их глубинах жизнь от этого смертоносного излучения, но по расчетам тех же ученых, только за время своего образования (первые 100-200 млн лет), это излучение должно было «сдуть» с планеты столько водорода, сколько его содержится в каком-нибудь большом земном океане.

И это еще неплохой результат, если сравнить судьбу Проксимы с судьбой другой землеподобной (по размерам и массе) планеты Кеплер-438б, обращающейся вокруг красного карлика Кеплер-438. Хотя тамошние вспышки «всего» в 10 раз мощнее солнечных, но, как полагают астрономы, связанные с этими вспышками периодические извержения раскаленных масс из короны звезды могли – при отсутствии у планеты достаточно сильного магнитного поля - давно и полностью «смести» почти всю атмосферу с планеты, сделав ее тем самым нежизнепригодной.

Так что жизнь около красной звезды далеко не такова, как возле нашего относительно спокойного Солнца. И тем не менее, как астрономы, так и т.н широкая общественность встретили открытие Проксимы b с большим интересом. Оно и понятно. Со словом «Проксима Центавра» издавна связывалась мысль, что это – ближайшая к нам звезда, «буквально рядом». И немалую роль играет, думается, также и то, что это именно та звезда, к которой недавно созданный Мильнером фонд «Прорыв к звездам» намерен в ближайшие десятилетия направить первую в истории межзвездную экспедицию. Научный руководитель этого проекта, профессор Любин, уже доказал принципиальную возможность достичь этой звезды в течение каких-то 20-ти лет, используя давление сверхмощного лазерного пучка (100 млн гигаватт, годовое энергопроизводство Франции), посылаемого с Земли на дециметровых размеров паруса крохотных зондов (весом в граммы каждый), несущие в себе различные приборы и устройства связи с Землей. Ученые проекта уже насчитали около 20 главных трудностей такого полета, взялись за их решение и недавно сообщили о принципиальном преодолении одной из самых вероятных из них – возможном столкновении зонда с атомами космоса. Так что мы вроде бы вот-вот полетим на встречу со светящимися проксимианами.

Как же тут не взволноваться!

Рафаил Нудельман

"Окна", 22.9.2016