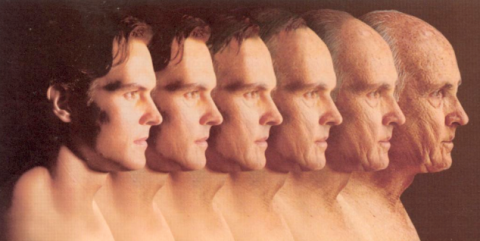

«Главное, ребята, сердцем не стареть!»

К примеру, вирусная теория утверждает, что старение вызывается вторжением некоторых вирусов, разрушающих клеточную ДНК и этим вызывающих преждевременную гибель клеток. Т.н. «репродуктивная теория» видит виновника в половых гормонах, которые, мол, с годами начинают работать все более беспорядочно. Теория «встроенной старости» гласит, что во все организмы встроены «молекулярные часы», которые после определенного времени выключают нервную или эндокринную систему. «Аутоиммунная теория» объявляет причиной старости постепенное накопление иммунных клеток, по ошибке нападающих на собственный организм. Теория «свободных радикалов» объясняет все симптомы старения с разрушительным воздействием особых химических веществ, порождаемых в ходе выработки энергии и способных окислять (повреждая) клеточные белки. Гипотеза «накопления ошибок» винит во всем плохую работу т.н. лизосом, призванных устранять разного рода отходы внутри клеток. А популярная одно время теломерная теория видит главную причину старения в укорочении концевых отрезков наших ДНК (т.н. теломер) при каждом делении клетки: когда длина теломер достигает некого предела, говорит теория, клетка теряет способность далее делиться.

Естественно, каждая из этих теорий предлагает свои методы задержки старения. Скажем, у теории свободных радикалов ходят в любимчиках т.н. анти-оксиданты. А вот теломерная теория возлагает все надежды на т.н теломеразу – белок, восстанавливающий длину теломер. И когда в 2010 году профессор де Пиньо из Гарварда стал давать мышам с выключенным геном теломеразы вещество, восстанавливающее работу этого гена, и они проявили признаки «омоложения», это тоже было объявлено победой над старостью. А была еще история с сиртуинами. Эти белки участвуют в «ремонте» наших ДНК. Но они косвенно связаны также со старением.

К этому выводу пришли таким умозрительным путем: известно, что старение дрожжевых клеток замедляется, если давать им меньше калорий, т.е. уменьшать интенсивность обмена веществ в них. При этом уменьшается выработка фермента NAD, участвующего в таком обмене. А это ведет к увеличению сиртуинов, т.е. к улучшению ремонта ДНК, т.е. к замедлению старости. Так давайте давать сиртуины без всякой диеты! – предложил профессор Гаренте. Что же активизирует работу сиртуиновых генов? Их несколько, но оказалось, что один из них (SIR2 у мышей и соответствующий ему SIRT1 у людей) стимулируется веществом резвератрол (каковое имеется, среди прочего, в кожуре красного винограда, в красном вине и в какао). Эти надежды усилились, когда в 2006 году было показано, что добавка резвератрола в пищу действительно удлиняет срок жизни одного из видов рыб на 56%.

Увы, только у рыб. В опытах на мышах выяснилось, что у них это вещество не вызывает такого эффекта (хотя и устраняет некоторые признаки старческого увядания). А результаты единственной проверки резвератрола на людях, произведенной фирмой «Сиртрис» в Индии, вообще даже не опубликованы.

К чему весь этот разговор? К тому, что в конце октября сего года в широкой печати появилась очередная сенсация того же рода. Дескать, японские ученые показали, что старость можно замедлить или даже победить посредством вещества, находящегося в брокколи, огурцах, капусте и особенно в недозрелых соевых бобах эдамаме, которые у японцев любимая закуска к пиву.

В этом сообщении многое, мягко говоря, неточно. Исследование, о котором речь, было опубликовано в журнале Cell Metabolism, но произвели его не «японские ученые», а группа ученых Вашингтонского университета (США), руководимая профессором Имаи (в которой были и японцы). Речь действительно шла о влиянии некого вещества, имеющегося в вышеназванных продуктах на физиологические признаки старения. Но опыты ставились на мышах, а не на людях, и результаты их, даже на мышах, совсем не так однозначны, как их преподносит широкая печать. Давайте опять разберемся.

В своих предыдущих работах Имаи показал, что выработка NAD у мышей падает с возрастом, что ведет к уменьшению выработки энергии в клеточных митохондриях. Естественно было проверить, как повлияет на мышей искусственная добавка этого фермента. Оказалось, что мышиный организм не реагирует на NAD, введенный извне. Тогда Имаи решил вводить предшественник NADа – вещество NMN (nicotinamide mononucleotide), из которого в организме вырабатывается NAD (его концентрация тоже падает с возрастом, но, в отличие от NAD, организм мыши воспринимает NMN, если ввести его ивзне, растворенный в воде). Группа Имаи вводила мышам растворенный NMN в течение года (начиная с 5-месячного возраста), т.е почти до старости (лабораторные мыши живут около 2 лет).

Этот эксперимент показал, что прием NMN не оказывает никакого влияния на молодых мышей. Он также не удлиняет срок мышиной жизни. Но он явно скрашивает мышиную старость, несколько улучшая к мышей-стариков состояние их скелетных мышц, работу печени, прочность костей, иммунную систему и даже зрение. Так что хотя здесь нет никакой «победы над старением», но явно происходит (повторю – у мышей, причем только у старых) заметное уменьшение некоторых неприятных старческих явлений.

Но если кто-нибудь все же захочет на этом основании– мол, хуже не будет – тоже приналечь на это NMN, хотя бы в виде брокколи с капустой, пусть учтет слова профессора Имаи: «Простая арифметика показывает, что получить нужное для эффекта количество NMN из естественных продуктов в высшей степени трудно, если вообще возможно». Так что пуды брокколи здесь не помогут. Придется ждать помощи ученых. И понимать, что эта помощь придет не в виде «победы над старением», но в виде таких вот, как в данном случае, побед над теми или иными из множества неприятных старческих явлений. Ибо даже если дальнейшие опыты (они уже начались) покажут благотворность NMN и для людей, это наверняка будет лишь частичный успех. Старение – сложный (и, увы, необратимый) процесс, по-разному затрагивающий разные ткани и органы и вызываемый многими разными причинами. Поэтому каждый успех будет здесь неизбежно частичным.

*************************************************************************************************

Капуцины и их камни

Все началось с Хаслама. В один прекрасный день этот археолог из бразильского национального парка Сера Капивура заявился к своему коллеге Томасу Проффитту и принес ему горсть небольших камней. Проффитт, сделавший диссертацию на тему о каменных орудиях древних людей, немедленно опознал в некоторых из этих камней заостренные обломки камня, которыми пользовались предки человека в Восточной Африке 2-3 миллиона лет назад. И тогда Майкл Хаcлам сказал ему, что эти сколы произвели капуцины. Он сам был тому свидетелем. Проффитт был потрясен. С этого потрясения началась их совместная работа, увенчавшаяся статьей, которая появилась 19 октября 2016 года в журнале Nature. А с этой статьи началось некоторое замешательство в широких археологических кругах: если и обезьяны умеют делать каменные орудия, то в чем же радикальная новизна нашего вида Гомо?

Надо сказать, что этот вопрос возник не впервые. История такова. Лет 80 назад знаменитый археолог Лики нашел в Олдувайском ущелье в Танзании древнейшие (на то время) каменные орудия. А лет 10 спустя он и его жена Мжри нашли там же кости древнейшего (2.6 млн лет назад) представителя семейства Гомо, к которому принадлежит и наш вид, Гомо сапиенс. Лики пришел к выводу, что орудия были делом рук этого существа, и назвал его «человек умелый» - Гомо хабилис. По своим физическим данным и объему мозга это существо не очень отличалось от А. афаренсис, которые принадлежали к последнему – перед появлением человека – виду семейства Австралопитеков. Но они радикально отличались в другом: Австралопитеки не умели умение делать каменные орудия. Во всяком случае так следовало из открытий Лики.

Так считалось добрых 60-70 лет, но вот в 2010 году американский археолог Алемсегед обнаружил в Дикике, в Эфиопии, кости животных с насечкой на них. Насечки явно были нанесены каменными орудиями. Но их возраст составлял 3,4 млн лет, а в то время Гомо (как считается) еще не появились. Поэтому находка была поставлена под сомнение. И в 2011 году группа археолога Сони Харман из Нью-Йорка решила провести дополнительные поиски древнейших орудий – на этот раз в Кении, к западу от озера Туркана. В 2015 году Харман доложила результаты своего поиска на конференции в Калифорнии. За эти годы ей удалось найти несколько десятков каменных орудий возрастом 3.3 млн лет. В основном, это были острые сколы, полученные при ударах по большим, тяжелым (до 15 кг) камням, которые были обнаружены тут же. Один такой скол так идеально подходил к лежавшему под ним камню, что не могло быть сомнений в технике его получения.

Харман назвала эту культуру Ломеквийской. И хотя кости представителей этой культуры найдены не были, уже не могло быть сомнений, что ими были Австралопитеки. И это означало, что корона, увенчавшая Гомо хабилиса как первого в истории изготовителя каменных орудий, должна, пожалуй, перейти к его предшественникам.

Не перейдет ли она теперь к обезьянам?

То, что макаки часто используют камни для разбивания орехов или устричных раковин, давно известно. Рассказывают, что когда об этом рассказали Лики, он сказал: «Теперь нужно дать новое определение орудий труда или признать обезьяну человеком». Макаки, правда, иногда переносят свое «орудие труда» на десятки метров от места его «производства», показывая этим, что понимают его назначение, но капуцины из Бразилии ушли в своей трудовой изощренности намного дальше.

Хаслам и Проффитт наблюдали, как капуцин искал и находил округлые куски кварцита, вставлял их в раскол скалы и ударял по ним другим камнем, как молотком. Он повторял эти удары, пока кварцит не раскалывался, и тогда жадно слизывал образовавшуюся на расколе пыль (видимо, вкусную для него) Вот в процессе этого раскалывания кварцитов и возникали те сколы, которые удивили Проффитта своим сходством с древнейшими орудиями Гомо.

Так что Лики был неправ: обезьян не придется признавать людьми – они «изготовляют» эти сколы ненамеренно. И нет особых оснований опасаться, что какие-то древние орудия, признанные человеческими, окажутся обезьяньими – как правило, вместе с ним находят и кости древних людей. А кроме того есть надежные методы датировки. (Правда, Прффиит, например, высказал опасение, что ломеквийские орудиям могут быть обезьяиьими, но Харман напомнила ему непосильную для обезьян тяжесть найденных ею булыжников).

Но что придется теперь изменить – это прежнее представление о том. как зародилось это умение производить – пусть даже ненамеренно - то, что может быть использовано потом как орудие труда. Видимо, не мы, Гомо, открыли его. И даже Австралопитеки, возможно, заимствовали его у обезьян. Вот это – небольшой переворот в науке.

Рафаил Нудельман

"Окна", 17.11.2016