Есть ли жизнь на Проксиме

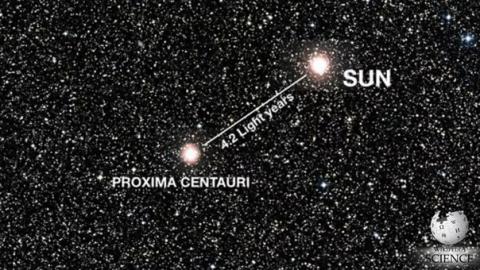

Проксима находится на расстоянии 4.25 световых лет от нас, чуть ближе двойной звезды той же группы, Альфы Центавра, вокруг которой эта Проксима совершает один оборот за пол-миллиона лет.Близость этой звездочки к Солнцу так соблазнительна, что американский научный фонд «Прорыв», созданный Гейтсом, Цукербергом и другими богатеями, уже объявил о готовности финансировать отправку туда целой флотилии крохотных беспилотных летательных аппаратов (дронов). Разгоняемые мощным лазером, бьющим в их отражательные «паруса», они должны, по расчетам, достигнуть Проксимы за вполне обозримое время – пару десятков лет.

С августа минувшего года этот план обсуждается еще более горячо, потому что возле Проксимы была обнаружена планета. Поскольку Проксима является ближайшей к нам звездой, ее планета, Проксима Б, является ближайшей к нам внесолнечной планетой, и возможность разглядеть ее во всех деталях с помощью этих дронов и всего через пару десятков лет несомненно, очень возбуждает. Тем более, что первые сведения об этой планете весьма благоприятны. Она находится очень близко к своей звезде (один оборот вокруг нее занимает всего 9.3 земных суток) и поэтому получает достаточно тепла, около 70% того, что Земля получает от Солнца (несмотря на то, что сама Проксима, будучи красным карликом, излучает мало). Этого тепла, по расчетам, должно хватить, чтобы вода на планете оставалась в жидком состоянии.

О планетах, где может существовать жидкая вода, говорят, что они находятся в «поясе обитаемости», стало быть Проксима Б находится в поясе обитаемости Проксимы. Но для реальной обитаемости, т.е. для существования жизни, нужны еще некоторые условия. Нужны жидкие океаны, но нужна и твердая почва. Как насчет этого? Пока что астрономы определили всего один параметр планеты – ее массу. Она на 30% больше массы Земли. Если бы еще знать радиус, можно было бы рассчитать ее плотность, но радиус пока неизвестен. Может, конечно, оказаться, что Проксима Б величиной с Нептун или того больше, и тогда ее плотность очень мала и несовместима с наличием твердых материков, но на данный момент ученые сохраняют надежду.

В предположении, что эти надежды оправдаются, остается еще одно важное условие обитаемости – наличие углерода, или, точнее, углекислого газа в атмосфере. Углерод – это совершенно замечательное изобретение природы. О нем можно сказать словами поэта: начать – не исчислить заслуг. Со своими четырьмя валентностями он способен создавать такое огромное количество химических соединений, что уже известные химикам полтора миллиона считаются каплей в океане возможностей, и среди этих соединений числятся также те биомолекулы, которые делают возможным появление жизни. Оптимисты считают поэтому, что углерод, будучи одним из самых распространенных элементов во вселенной (и в атмосфере планет), наверняка должен существовать и на Проксиме Б.

И тут они могут жестоко ошибаться. Углерод действительно распространен во вселенной. И он наверняка входил в состав той космической пыли вокруг Проксимы, из которой сложилась ее планета. Но вот дальше его судьба весьма незавидна. Об этом рассказало недавнее исследование американского ученого Раджипа Дасгупты, опубликованное в конце 2016 года в журнале Nature Geoscience.

Профессор Дасгупта многие годы занимается изучением судьбы углерода в формирующихся планетах. Его исследования показали, что почти весь углерод новорожденной Земли должен был связаться с тяжелыми металлами, образовавшими земное ядро. Поэтому окружающий ядро слой вещества (он называется мантией и простирается до самой земной коры) не мог содержать много углерода. Между тем, для того, чтобы обеспечивать непрерывность биологических процессов, на планете должен существовать непрерывный, циклический процесс обмена атмосферного и биологического углерода с углеродом мантии. Если в мантии углерода недостаточно, такой процесс идти не может – со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Тем не менее, мы, как нам известно, живы. Стало быть, жизнь, какая ни на есть, на Земле все же существует. Как это объяснить? Задавшись этим вопросом, профессор Дасгупта начал искать возможные ответы на него. В конце концов он пришел к дерзкой мысли, что некое количество дополнительного углерода могло быть занесено на Землю (и попасть в ее мантию) уже после того, как новорожденная Земля уже в основном остыла и расслоилась. Известно, что в Солнечной системе существуют метеориты, состоящие почти целиком из углерода. Но они, как правило, находятся на окраинах нашей системы и потому вряд ли могли быть поставщиками дополнительного углерода на Землю. Поэтому Дасгупта видоизменил свою гипотезу, приняв, что этот дополнительный углерод был занесен на остывшую Землю в результате столкновения с одной из тех «несостоявшихся планеток», которые в то время еще существовали в Солнечной системе. Но если бы эта планетка была похожа на Землю, то и в ней практически весь углерод должен был осесть в металлическое ядро. Стало быть, планетка должна была иметь иной состав. Какой же?

В поисках ответа на очередной вопрос Дасгупта создал уникальное оборудование, позволявшее воспроизвести некое подобие температур и давлений, существующих в недрах планет на глубинах до 400 километров, и экспериментально изучил поведение углерода при этих условиях в среде с примесью тех или иных элементов. Эти эксперименты привели его к неожиданному выводу. Оказалось, что если бы ядро планетки состояло не целиком из железа, а из железа с большой примесью серы или кремния, то в мантии такой планетки могло сохраниться достаточно много углерода.

Имеющиеся астрономические данные говорят о том, что планетки – и даже целые планеты – такого состава могут существовать реально. Их даже не нужно долго искать. По мнению астрономов, ядро Марса повышенно богато серой, а ядро Меркурия повышенно богато кремнием. Не удивительно поэтому, что в окончательном виде гипотеза Дасгупты, сформулированная им в упомянутой выше статье, утверждает, что углерод, который имеется ныне в земной мантии, попал туда в результате столкновения Земли с несостоявшейся планетой типа Меркурия, у которой ядро было богато кремнием, а мантия поэтому – углеродом. Столкновение завершилось тем, что Земля поглотила эту планетку, причем ее металлическое ядро слилось с металлическим ядром Земли, а ее богатая углеродом мантия слилась с мантией Земли. Так что существование достаточного количества углерода в нынешней земной мании – дело счастливого случая,

Если эта гипотеза будет подтверждена надежными доводами, нынешний оптимизм в отношении обитаемости Проксимы Б (да и многих других внесолнечных планет, ей подобных) может оказаться преждевременным.

*******************************************************************************

Почему белоголовая овсянка спаривается только с коричневоголовой?

У нашего воробья есть американский дальний родственник – белогорлая овсянка, она же белогорлая зонотрихия, она же белогорлый воробей. Живет в северо-восточных штатах США и в Канаде. По названию понятно, что горло у нее белое, но куда интересней, что по ее темной головке у одних зонотрихий проходит белая полоса, а у других коричневая. И хотя генетически это один и тот же род, но поведенчески – как будто два разных.

Белогорлые зонотрихии – существа агрессивные, полигамные и певучие. И к птенцам равнодушные. А вот коричневоголовые моногамны, безголосы и спокойны, но свое потомство охраняют с яростью. Нам, слыхавшим о гормонах, сразу приходит в голову, что у белоголовых, видно, вырабатывается больше каких-то гормонов, чем у коричневоголовых. А поскольку мы слышали и о генах, то сразу же делаем вывод, что значит какие-то гены у этих разных зонотрихий тоже разные.

Но одну загадку даже мы не в силах разгадать: почему белоголовая овсянка упорно не хочет спариваться с себе подобной, тоже белоголовой, а выбирает только коричневоголового партнера? Сей факт был надежно установлен учеными, которые изучают зонотрихий вот уже многие годы, и исключения из этого правила так редки, что воспринимаются окружающими птичками как скандал в благородном семействе. Впрочем, такие аморальные спаривания одноцветных никогда не приводят к появлению птенцов.

Эту загадку недавно разгадали американские ученые, муж и жена Расти Консер и Элен Туттл, которые в течение 25 лет наблюдали и изучали повадки зонотрихий. Их статья с этой разгадкой была опубликована в журнале Nature в ноябре 2016, уже после смерти Элен Туттл, умершей от рака. Как мы и думали, все дело было в генах, но дело было такое, что мы бы и думать не посмели.

Как известно, гены в клетке распределены по нескольким хромосомам, причем каждая хромосома представлена двумя копиями. И оказывается, у белоголовых овсянок в хромосоме номер 2 на каком-то витке эволюции произошла крупная мутация типа «инверсии» – целый кусок перевернулся «задом наперед». Но только в одной из копий. А вторая осталась нормальной. А это повлекло за собой беду. Обычно две копии одной и той же хромосомы претерпевают в клетке процесс, именуемый рекомбинацией и состоящий в обмене генами друг с другом. Такой обмен позволяет постепенно избавиться от слишком вредных мутаций, случайно появившихся в той или иной копии. Но тут различия копий были так велики, что рекомбинация стала невозможной. Инверсия сохранялась и более того – как показали Консер и Туттл, в перевернутом участке стали быстро (быстрее, чем в норме) накапливаться новые мутации, уже поменьше, но сильно влиявшие на внешний вид птиц (тогда-то у носителей инверсии появилась белая полоса на головке), на поведение и, главное, на их сексуальные предпочтения.

Эта разгадка сразу напомнила ученым другое биологическое чудо - историю появления самцов и самок вообще. У птиц, как и у людей, пол особи определяется набором т.н. половых хромосом. Они резко различны: женские хромосомы (X у людей и W у птиц) много больше мужских (Y и Z соответственно). А возникла эта разница когда-то тоже благодаря крупной мутации в одной из копий какой-то пары хромосом. Постепенно в этом крупно-испорченном участке накапливались новые мутации, и постепенно такая копия стала терять какие-то гены и укорачиваться.

Результатом этого процесса было появление резких анатомических и прочих различий между носителями испорченной копии и носителями нормальной. И одним из главных таких различий стало то, что носители испорченной копии начали спариваться только с носителями нормальной, но не с себе подобными. Так появились самцы и самки. И стало быть, в случае белогорлых овсянок мы сталкиваемся с зарождением еще одного полового разделения. Мало того, что белоголовый самец не может спариваться ни с белоголовым самцом, ни с коричневоголовым – он не может также спариваться и с белоголовой самкой. Только с коричневоголовой. При этом половина их птенцов будут нести нормальную копию хромосомы номер 2 (и будут коричневоголовыми), а у половины эта хромосома будет представлена порченой копией и птенцы будут белоголовыми, так что число тех и других будет сохраняться. Все это означает, что у белогорлых овсянок существуют не два, а четыре пола!

Но не нужно оваций, господа. Природа, скромно потупясь, ответила бы на них: «Это что! Я когда-то создала некоего протиста Tetrahymena thermophila, так у него целых семь полов, и каждый из них может спариваться с любым другим, кроме своего собственного».

Рафаил Нудельман

"Окна", 23.2.2017