Человек-на-чипе

В этом сообщении все непонятно, кроме смутного намека на принципиально важный для практической медицины успех. Поэтому начнем с начала.

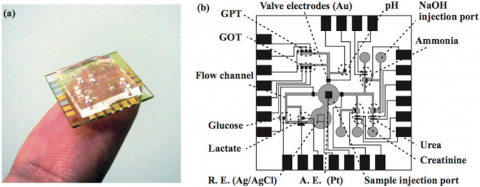

В начале было слово, и слово было «чип». Точнее – лаборатория на чипе. Чипом в этом словосочетании была прямоугольная пластинка, «плата», очень небольшой толщины, в которой были проделаны десятки микроуглублений, или «колодцев», по-английски well. Так что выражение: plate 96-well - означает плату, которая содержит 96 таких «колодцев». Каждый «колодец» вмещает несколько микролитров жидкости - крови или мочи – и заменяет обычную лабораторную пробирку. Такой чип позволяет быстро и эффективно производить многие медицинские анализы, экономя при этом на образцах и реагентах. Более того, заранее внося в каждый «колодец» свой реагент, можно на одном чипе производить многие анализы одновременно.

Эта замечательная идея, которая ныне нашла массовое применение в медицине) породила продолжение, когда некоторые ученые задумались – а нельзя ли создать на таких платах микроподобия человеческих тканей и органов для детального изучения их работы? Это действительно оказалось возможным, и сейчас некоторые научно-исследовательские лаборатории уже сообщают о первых успехах такого рода. В простейших случаях такие чипы помогают изучить работу одного какого-то вида клеток. Так, для изучения работы легких кусок ткани легочной альвеолы был помещен в один «колодец» чипа, причем стенки этого колодца были сделаны гибкими. Когда из двух соседних колодцев выкачивали воздух, давление в центральном колодце раздвигало его стенки в сторону пустот слева и справа, в результате чего исследуемый кусочек легочной ткани растягивался, как при настоящем вдохе. Когда давление в соседних колодцах восстанавливалось, центральный колодец и легочная ткань в нем возвращались в исходное состояние. Имитируя таким образом процесс дыхания, исследователи смогли изучить механизм проникновения различных вредных микрочастиц в альвеолы легких.

Несколько более сложные конструкции позволили имитировать на таких «чипах» работу кардиомиоцитов (клеток сердечных мышц) и нефрона (структурной единицы почек). Удалось воспроизвести и работу артерии. А недавно, одновременно с работой Хьюза, появилось сообщение об успешном создании на чипе микро-кусочка того клеточного «барьера», который защищает человеческий мозг от прямого проникновения в него крови. Во всех этих случаях в колодцы полимерного чипа помещаются микрообразцы той или иной ткани или органа, взятые во время операции у больного или выращенные из соответствующих стволовых клеток. Структура колодцев позволяет непрерывно подавать этим трехмерным образцам кислород, питательные вещества и жидкость, имитирующую кровь. А разного рода электроды и сенсоры позволяют наблюдать за работой этих микроорганов и микротканей в разных условиях. Самым крупным достижением на этом пути было недавнее создание группой ученых из Массачузетского технологического института комбинированного чипа, в колодцах которого были размещены сразу 7 различных микро-органов (легкие, сердце, почки и т.д.), к тому же соединенные друг с другом микроканальцами, что позволяло отчасти проследить их взаимодействие. Как считают авторы, это первый шаг к заветной цели всех специалистов в этой области – создание «человека-на-чипе».

Теперь мы можем вернуться к работе профессора Хьюза. Его вкладом в расширение возможностей этих «био-исследований-на-чипе» стало первое успешное создание микро-опухоли на такой плате с колодцами. Изучаемые клетки в этом случае были взяты из опухоли прямой кишки. Отдельные группы этих клеток были размещены в разных колодцах, каждый из которых был заполнен своим видом анти-опухолевых препаратов , рекомендуемых современной наукой для борьбы с опухолями такого типа, Подачу жидкости, имитирующей кровь, в каждый колодец можно было менять, и это позволило выяснить не только эффективность различных препаратов, но и роль кровеносной системы в судьбе опухолевых клеток. Это, конечно, важное достижение. Но оценивая его – как, впрочем, и все вышеперечисленные достижения, - нельзя забывать, что они пока не могут воспроизвести всю ту сложность взаимодействий, которая характерна для работы тех же органов и тканей в живом организме.

********************************************************************

Почему люди любят музыку?

Хорошо меломанам! Мало того, что они получают (от музыки) больше удовольствия, чем мы, обычные люди, - так их еще интерьвьюируют, опрашивают и даже специально исследуют. В науке уже появилось даже особое ответвление с пышным названием «когнитивное музыковедение». И не так давно один из таких конгитивных музыковедов, профессор Даниэль Левитин из канадского университета МакГилл, опубликовал результаты обзора соответствующих статей своих канадских и зарубежных коллег, числом – вы не поверите - свыше четырехсот!

Эти работы действительно проливают некоторый свет на причины любви людей к музыке. Прежде всего, следует отметить существенный факт: как показали многочисленные, настойчивые и безуспешные попытки заинтересовать макак и других обезьян исполнением музыкальных произведений самого разного рода, эти наши ближайшие соседи по эволюционному дереву оказались начисто лишены музыкальных эмоций. И если вам будут рассказывать о разных животных, танцующих под музыку на ярмарках и в цирке, мы можете теперь смело ответствовать, что это они не под музыку танцуют, а под выработанный у них хозяевами или дрессировщиками условный рефлекс. В конце которого маячит награда.

Чего ж у них не хватает, у обезьян? По мнению музыковедши Бувер из Амстердамского университета, в основе нашего «чувства музыки» лежит глубоко укорененное в человеческом мозгу «чувство ритма». Именно укорененное и именно у всех, а не выработанное или присущее отродясь лишь некоторым. В этом вопросе доктор Бувер решительно разошлась со своим калифорнийским коллегой, музыкантом Робертом Журденом, автором книги «Музыка, мозг и экстаз». Журден замечательно объясняет, как некоторые особенности устройства нашего человеческого внутреннего уха позволяют всем нам ощутить ритм, тон и мелодию, но после всего этого склоняется к мысли, что «настоящая музыкальность» - это чисто индивидуальное врожденное свойство, которое ни приобрести, ни развить нельзя. Меж тем из обзора Левитина явствует, что уже малым детям (всем, а не отдельным из них) свойственно спонтанно кружиться под музыку и обращать больше внимания на «музыкальные» звуки, нежели на «сумбур вместо музыки» (пользуясь печально знаменитым заглавием разгромной советской статьи о Шостаковиче).

Итак, мы способны чувствовать ритм, это начало начал всякой музыки. Но почему?

Некоторые из обозренных Левитиным работ отвечают и на этот вопрос. Оказывается, наше ощущение ритма и шире – мелодии связано с устройством нашей памяти. Музыка, как все мы знаем, не есть одноразовый звук, она развертывается во времени, и вот наша память удерживает уже услышанные такты и все время добавляет их, задним числом, к ново-звучащим, образуя связную музыкальную конструкцию. А наша способность предвидеть будущее на основе уже известного позволяет нам ожидать повторения навязчивого ритма (если мы слушаем рок-н-ролл) или даже предвосхищать следующий поворот музыкальной фразы (в более серьезном слушании). Кто не ловил себя на таком «соучастии» с исполнителями?!

Все это замечательно, интересно, увлекательно, но все-таки – зачем нам музыка? Оказывается, она полезна нам каждому по отдельности. Обзирая 400 с лишним научных исследований, профессор Левитин обнаружил данные о прямом влиянии музыки на такие важные нейрохимические процессы, как изменение настроения, снятие стресса и даже – вы опять не поверите – улучшение иммунной защиты. Да-да, некоторые из исследований показали, что слушание музыки увеличивает выработку тех антител, которые иммунная система высылает навстречу вторгшимся в организм патогенам для их опознания, а также т.н. клеток N-киллеров, которые она же высылает для уничтожения опознанных патогенов. А доктор Мона-Лиза (!) Чанда обнаружила, что под музыку у людей снижается уровень кортизола, который врачи называют «гормоном стресса».

Все это прекрасно, но ведь ежели музыкальность, как мы видели, – это свойство, отсутствующее у обезьян, но врожденное всем нам (пусть и в разной степени), то надо думать, что свойство это мы обрели на каком-то витке эволюции, причем именно нашей, человеческой эволюции, т.е. на том витке, где мы уже начали в чем-то существенном отличаться от обезьян. Что ж это заставило наших предков прислушиваться к каким-то ритмичным тактам (с которых, можно полагать, началась вся человеческая музыка)? Ведь не думал же древний человек: «Дай, послушаю, что это там бабанит, вдруг у меня этот, как его? – кортизол! – уменьшится!»

Разумеется, он так не думал, хотя бы потому, что он еще не додумался тогда, как измерять этот самый кортизол, не говоря уже об антителах и N-киллерах. Но как утверждает та же доктор Бувер, а также некоторые другие когнитивные музыковеды, можно предложить более естественное и разумное объяснение: ощущение ритма, свойственное всем членам древней человеческой группы, объединяло их, задавало темп их работы и тем самым помогало им в выполнении коллективных задач. (Некоторые музыковеды, впрочем, настаивают на том, что музыка стала таким «социальным клеем» в результате появления каких-то коллективных ритуалов и танцев, предшествовавших зарождению религии, но это, несомненно, могло иметь место лишь на гораздо более позднем этапе человеческой эволюции; чувство же такта и ритма явно древнее).

Но и это, вроде бы разумное объяснение все еще не отвечает на поставленный нами в заголовке вопрос. Ведь даже если ритм и такт и впрямь подталкивали древних людей к коллективной работе, все-таки несомненно, что при этом каждый из них в отдельности явно что-то получал от этого и не какой-то кортизол, а что-то более существенное, что он сразу и сильно ощущал и долго потом хотел получить снова. Иначе дело бы не пошло. Эволюция всегда вознаграждает индивидуума за очередной шаг по ее пути. Значит, она и в этом случае должна была вложить в нашего древнего предка какой-то мощный механизм, который изначально толкал его к слушанию музыки, давал ему какое-то личное вознаграждение за подчинение такту и ритму. И знаете – это правильная догадка. Ее подтвердил в своей последней работе все тот же профессор Левитин. И подтвердил весьма изящным экспериментом. Он отобрал 17 студентов-добровольцев, тщательно, в течение целого года, следил за ними клинически и готовил к эксперименту, а затем стал давать им вещество нальтрексон, которое известно тем, что подавляет наркотическое привыкание к таким источникам наслаждения, как азартные игры, алкоголь и секс. А после нескольких инъекций нальтраксена давал им послушать их любимые мелодии. И знаете, что они ему говорили? Один сказал: «Звучит ничего себе, но сейчас меня почему-то не задевает». А другой выразился еще точнее: «Я знаю умом, что это моя бывшая любимая мелодия, но сейчас она оставляет меня совершенно равнодушным».

Вот так вот, господа. Недаром газета «Индепендент» оповестила об этом результате под заголовком: «Музыка и секс возбуждают один и тот же участок мозга», - а журнал «Ньюзуик» озаглавил аналогичную статью фразой: ««Наслаждение от музыки происходит тем же путем, что и наслаждение от секса и алкоголя». Оказывается, Роберт Журден был провидцем, когда назвал свою книгу «Музыка, мозг и экстаз». Теперь мы знаем, почему мы любим музыку, и видим, что он был совершенно прав в выборе последнего слова.

Рафаил Нудельман

"Окна", 4.05.2017