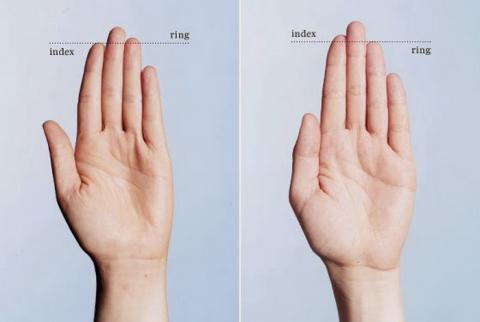

2D:4D

Впрочем, сам Пинцка ставил своей задачей решение более важной проблемы. Его интересовало, насколько правильно связывать нейропсихологические различия людей со знаменитым соотношением 2D:4D. Позволю себе пояснить, что это за соотношение. Буква D в нем означает английское «digit», что в данной формуле означает «палец», а точнее «длина пальца», а цифры 2 и 4 означают два пальца - указательный и безымянный. В отличие от среднего пальца, который широко используется известно для чего, эти два пальца привлекли внимание ученых, когда выяснилось, что у мужчин безымянный палец, как правило, длиннее, чем указательный, а у женщин эти пальцы, как правило, одинаковой длины. Причем это отношение 2D:4D складывается у зародыша на девятой неделе и сохраняется потом всю жизнь. (Оно, кстати, различно у людей разных рас).

Но есть мужчины, у которых длина указательного пальца равна или даже больше длины безымянного, и есть женщины, у которых эти пальцы весьма разной длины. Выражаясь научно, численная величина этого отношения варьирует, и вариации эти настойчиво изучаются, потому что они оказались связанными с многими физиологическими и нейропсихологическими особенностями личности.

Так, вышедшая в 2004 году в Лондоне книга профессора эволюционной психологии Ланкаширского университета Джона Маннинга «Отношение пальцев как указатель плодовитости, поведения и здоровья», в которой были собраны результаты всех соответствующих исследований на 2002 год, рассказывает, что отклонения 2D:4D от нормального указывают на склонность человека пользоваться левой рукой, на вероятность аутизма у него, на возможность гиперактивности, на расстройства питания у женщин и на склонность к депрессии у мужчин.

Проведенные в 2007 году исследования ученых из больницы св. Фомы в Лондоне, охватившие группу из 607 женщин, показали, что существует сильная корреляция между низким (т.е. более близким к мужскому) «отношением пальцев» у женщины и ее атлетизмом: чем меньше указательный палец по отношению к безымянному, тем спортивнее, «мужественнее» женщина. Если же вы сегодня напишете в поисковой строке Google Scholar «2D:4D», то получите нескончаемый список научных статей с названиями типа «2D:4D у больных с раком мозга» или «2D:4D и уровень удовлетворенности жизнью». Ну, и так далее - между этими полюсами. Сходите, если не лень, просто в Гуггл с этим же соотношением – там вам выдадут весь список «подозреваемых». Учтите только, что истинная связь большинства из этих болезней или особенностей с величиной 2D:4D является пока предположительной.

Если, прочтя все вышесказанное, вы скажете мне, что это сильно напоминает вам печально знаменитые гадания по руке, они же хиромантия, или френологию, в которой особенности человека связывали с шишками на его черепе, я с вами спокойно соглашусь: действительно, напоминает. С той разницей, что в данном случае феномен имеет вполне научное объяснение.

Тот же Маннинг еще в 1998 году предположил, что «отношение пальцев» (подобно многим другим признакам человека) определяется воздействием гормонов в утробном периоде. Поскольку это отношение, как правило, различно у мужчин и женщин, то следует думать, что гормоны эти - половые. На зародыш-девочку действует эстроген, на зародыш-мальчика - тестостерон. Если же по каким-то причинам производство тестостерона в организме матери нарушено и этого мужского гормона вырабатывается больше нормы, зародыш приобретает мужские черты, включая мужское «отношение пальцев».

Это объяснение косвенно подтверждается тем фактом, что у близнецов (то есть людей, формировавшихся в одной утробе) как минимум в 70% случаев отношение 2D:4D одинаково. Есть предположение, что на формирование пальцев влияют и те особенности организма, которые впоследствии оказываются связанными с 2D:4D, влияют одни и те же гены. Это, однако, не объясняет, почему половые различия в этом отношении проявляются больше на правой руке, чем на левой. И почему различия в этом отношении у людей разных рас порой больше, чем различия половые, так что, по словам того же Маннинга, «поляк больше отличается в этом плане от финна, чем мужчина от женщины».

В общем, в этой интересной, но запутанной научной истории еще много неясного, и поэтому нам по-человечески понятен запал молодого аспиранта Пинцки, решившего прояснить эту картину. К сожалению, приходится признать, что ему это не удалось. Хотя в его подопытной группе были женщины с разным соотношением 2D:4D, он не смог ни подтвердить, ни опровергнуть связь этого отношения с показателями тех же женщин в опытах по пространственной ориентировке и ограничился лишь констатацией «необходимости дальнейших исследований».

Что ж, нам остается поздравить его с получением научной степени и поблагодарить за то, что он дал нам возможность отчасти познакомиться с любопытным «феноменом двух пальцев».

*********************************************************************************************************

Девятая, самая загадочная…

Девятую планету открыли, как некогда Нептун, - «на кончике пера», с помощью расчетов. Произошло это совсем недавно – в январе 2016 года. Авторами открытия были два американских астронома – Майкл Браун, широко известный своими предыдущими открытиями в поясе Койпера, и его коллега-теоретик, молодая звезда на космическом небосклоне, Константин Батыгин.

Два слова о «поясе Койпера». Все мы знаем, что у Солнца восемь планет: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Однако за Нептуном Солнечная система не кончается. Там простирается пояс астероидов, который охватывает нашу систему плоским кольцом огромной ширины. Ближайшая к нам карликовая планетка этого пояса - Плутон; есть в нем и другие карликовые планетки; но в основном этот пояс составляют скалистые обломки или ледяные глыбы поменьше. Это и есть пояс Койпера.

Все тела Солнечной системы сложились из пылинок того первичного газопылевого облака, в центре которого родилось Солнце. Облако это представляло собой более или менее плоский вращающийся диск. Поэтому орбиты всех планет, а также всех тел пояса Койпера лежат примерно в одной плоскости. Но в последние годы наблюдения Брауна и других астрономов выявили на дальнем краю пояса Койпера несколько объектов, орбиты которых оказались, во-1х, не круговыми, а эллиптическими (причем вытянутыми настолько, что они уходят невероятно далеко от Солнца), а во -2-х, сильно наклоненными к плоскости Солнечной системы и пересекающими ее (причем как раз в точках наибольшего приближения этих объектов к Солнцу).

Загадочные особенности требовали объяснения, и Браун с Батыгиным его предложили. Их расчеты показали, что причиной такой «экзотики» может быть гравитационное влияние на объекты пояса Койпера какого-то массивного (примерно 10 масс Земли) тела, которое обращается вокруг Солнца за окраиной этого пояса, причем тоже по очень наклонной орбите. Это тело немедленно получило название «Девятой планеты».

Гипотеза Брауна и Батыгина была встречена с интересом, но нуждалась в подтверждении. Напрямую увидеть Девятую планету пока невозможно. Это требует более точного знания ее орбиты, чем можно выявить лишь по величине ее воздействия на несколько тел пояса Койпера. И вот недавно такие дополнительные подтверждения пришли, причем сразу с двух разных сторон. Сначала профессор Мальхотра и ее группа из университета штата Аризона (США) сообщила об открытии еще одной странности в движении четырех удаленных объектов пояса Койпера, движущихся по наклонным эллиптическим орбитам. Тщательные измерения, проведенные этой группой, показали, что периоды обращения этих тел по их орбитам соотносятся как целые числа. А теоретические расчеты показали, что такое соотношение может устойчиво сохраняться только в том случае, если оно возникло в результате гравитационного воздействия «внешнего» массивного тела.

А затем законы гравитации и планетной динамики позволили группе Мальхотры рассчитать, какими должны быть свойства этого тела. Оказалось, что для того, чтобы породить и поддерживать наблюдаемые свойства периодов, нужно, чтобы оно имело массу в 10 земных масс и находилась на расстоянии 600 расстояний от Земли до Солнца (это чуть больше расстояния, которое свет проходит за месяц; до ближайшей к нам звезды он идет 4.3 года). На таком расстоянии период ее обращения вокруг Солнца должен быть порядка 17 тысяч лет! И при этом орбита такого тела должна занимать одно из двух положений – либо лежать близко к плоскости орбит всех других планет, либо быть наклоненной к ней на целых 48 градусов.

Как видим, все эти данные очень близки к параметрам Девятой планеты по Брауну-Батыгину. Однако группа Мальхотры подчеркивает, что эти выводы не являются окончательным доказательством ее существования. Вполне возможно, говорят авторы, что экзотические особенности орбит этих далеких объектов пояса Койпера – просто временная случайность, которая со временем постепенно сойдет на нет. Конечно, это вполне возможно, но дело в том, что почти одновременно гипотеза Брауна-Батыгина получила еще одно – и весьма интересное - косвенное подтверждение, причем от самих своих «родителей».

За год до этого новая теоретическая работа Батыгина выявила очень интересный космический феномен. Оказалось, что в процессе образования какой-нибудь звезды и ее планет из газопылевого прото-облака близкие к этому облаку массивные внешние тела способны наклонять ось будущей звезды по отношению к плоскости орбит всех будущих планет.

Получив этот результат, Батыгин, естественно, тут же применил свои формулы к нашему Солнцу. Дело в том, что астрономам давно известна загадка «наклона оси Солнца»: она не строго перпендикулярна плоскости орбит всех планет, а отклоняется от этого перпендикуляра примерно на 8 градусов. До сих пор этот наклон никто не мог объяснить. Теперь стало понятно, что это «дело рук» внешних массивных тел. Но прежде, чем винить окружающие звезды, Браун и Батыгин обратились к своему любимому детищу, к «Девятой Планете» - а вдруг это она? Ведь если ее орбита сильно наклонена по отношению к орбитам всех другие планет, то ее вращательный момент тоже направлен под углом к их общему вращательному моменту, а потому должен слегка менять его направление. А в результате - и угол между плоскостью этих орбит и осью Солнца.

И, о чудо! Подставив в формулы Батыгина гипотетические данные о массе и расстоянии до Девятой планеты, ее «родители» получили замечательный ответ: их Девятая планета полностью объяснила наблюдаемый наклон оси Солнца – при условии, что ее орбита наклонена к плоскости орбит всех остальных планет на 30 градусов. Что весьма близко к 48 градусам группы Мальхотры.

Теперь в свете этих двух новых результатов, существование Девятой планеты стало много более вероятным. А поскольку обе работы весьма уточнили также параметры ее орбиты, то и искать ее теперь станет намного легче.

Ждите новостей.

Рафаил Нудельман

"Окна", 10.11. 2016