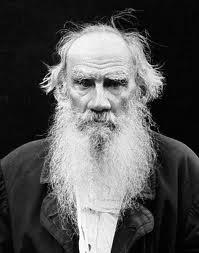

Лев Толстой: человек-эпоха

Камень на перепутье

Андрей Битов, писатель

Когда я оказался в первый раз в Ясной Поляне - это было лет 15-16 назад, - меня занимала одна мысль: почему Толстой свое любимое последнее художественное произведение "Хаджи-Мурат" не напечатал при жизни. В то время как его уже со всех сторон упрекали, что он больше не художник. Я подумал, что, с одной стороны, старик был запаслив, с другой - еще что-то подумал. В общем, это была такая праздная мысль. И однажды, прогуливаясь по дорожкам окрестных имений, я вспомнил это давно читанное описание, с которого начинается "Хаджи-Мурат" - как рассказчик ломает репейник.

И я спросил у праправнука Льва Толстого Владимира, директора "Ясной Поляны": если описание такой точности, то нельзя ли по нему установить место, где герой ломал этот репейник? Толстой-младший со мной согласился. И мы навскидку прикинули, где это могло быть. Это имение Пирогово, принадлежавшее сестре Толстого Марии Николаевне, которое он очень любил. Оно и мне-то понравилось больше, чем Ясная Поляна, - там пейзажи более открыты. Тогда мне и пришла в голову идея, что к столетию надо сделать памятник последнему тексту Толстого. Я много раз напоминал об этом Владимиру, но сам как-то перестал надеяться, что эта идея оживет. Пока не появился замечательный человек - заведующий филиалом музея "Ясная Поляна" в Пирогове Геннадий Опарин. Он мне сказал, что его давно мучила та же самая идея, но с другим немного разрешением - могила самого Хаджи-Мурата, поскольку Хаджи-Мурат, будучи героем-кавказцем, захоронен не был.

Опарин связался с кавказцами, их эта идея очень задела. Действительно, кости Хаджи-Мурата не захоронены: череп хранится в Кунсткамере в Петербурге, а тело где-то в Азербайджане. К счастью, кости тревожить не стали, зато аварцы презентовали Ясной Поляне какой-то их сакральный камень - он находился рядом с местом, где родился и жил Хаджи-Мурат. Он видел, наверное, и Толстого, и Ермолова. Огромный камень весом, кажется, 37 тонн. И вот камень был доставлен.

В этом памятнике очень многое сошлось - получилось неподдельное послесмертие. Во-первых, прообраз встретился с образом в этом камне. Причем материально - камень действительно Хаджи-Мурату принадлежит, самому историческому прообразу. Во-вторых, ту историю рассказчик у Толстого вспоминает, глядя на сломанный репейник, и это редкий случай в мировой литературе, когда произведение начинается с изложения замысла. Замысел встретился с исполнением.

Памятник открывали и освящали в конце августа и православный, и католический священники, и имам - вся история с анафемой Толстого трещит по швам. Плюс мы уже третью сотню лет воюем с Северным Кавказом, это непреходящая боль - и этот символ тоже сюда, безусловно, вошел. Это первая объединенная могила. Я в Испании где-то видел неподалеку от Мадрида такой памятник - Эскориал называется. Там под одним крестом похоронены жертвы гражданской войны с той и с другой стороны, чего в России еще ни разу не сумели сделать. И это тоже символично.

На камне есть надпись, довольно открытая по смыслу: "Да упокоит всевышний души всех погибших в кавказских войнах". Так что это еще и миротворческая акция.

Получилось даже лучше, чем я ожидал. Камень в 30 тонн (7 пришлось отколоть - их было не провезти) вкопан в землю таким зубом - его и из пушек не расстреляешь. Это настоящая вещь, необработанная, подлинная. А рядом, как цветочек, стоит этот сломанный кованый репейник. И с тыльной стороны камня предусмотрена, но пока не выполнена первая страница "Хаджи-Мурата": как рассказчик собирает цветы и пытается сломать репейник.

С этой точки вы видите просто замечательный пейзаж, перспективу и именно ту дорогу, по которой к вам идет Толстой, и то место, в котором он ломает репейник. Оно отстоит метров на 20 от этого камня. И когда я мысленно туда поставил Толстого, то вспомнил любимую народом (именно народом, а не живописцами) картину Васнецова "Витязь", где он сидит на коне с копьем и смотрит на камень, на котором написано: "Направо пойдешь, коня потеряешь, прямо пойдешь, голову потеряешь, налево пойдешь, и коня и голову потеряешь". Как в сказках. Так что это еще и такое перепутье. Вот сколько сошлось в одном этом символе.

Многоэтажная связь времен

Михаил Сеславинский, руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

Так случилось, что сейчас моя старшая дочь в 10-м классе средней школы как раз "проходит", как мы привыкли говорить, "Войну и мир" Льва Николаевича Толстого. Я с большой тревогой ждал этого момента начиная с летних каникул. Я боялся, что она возьмет в руки первый том "Войны и мира" и, наткнувшись на первые сцены салона Анны Павловны Шерер, прекратит чтение романа, побежит в ближайший киоск и купит краткое содержание на 15 страницах. К счастью, этого не произошло.

Я не объясняю это талантами внутри своей семьи. Все-таки магия Толстого осталась и сейчас. В том числе для подростков, для тинейджеров, которые, казалось бы, живут в совершенно другом мире. Вряд ли моя дочь искала имя Наташи Ростовой в интернете. Чтение романа "Война и мир" для нее было длинным, конечно, не простым. Сопровождалось просмотром гениального фильма Сергея Бондарчука в четырех сериях, но я впервые за долгое время почувствовал, что есть предмет для длинного и детального обсуждения со своей дочерью какого-либо литературного произведения. Потому что, как правило, все обсуждение сводится к простым вопросам: понравилось/не понравилось.

Гений Толстого как раз в том и заключается, что он задает множество нравственных дилемм, которые можно обсуждать до бесконечности, которые можно обсуждать разными поколениями, и честно скажу: жду следующего летнего отпуска, чтобы появилась возможность перечитать это произведение.

Я уже возвращался к Толстому после университета - с попыткой "гурманизировать" чтение его романов. В начале века было издано прекрасное собрание сочинений Толстого в издательстве Сытина с великолепными иллюстрациями дореволюционных художников. И именно эти тома я брал в руки, чтобы перечитать "Войну и мир" и "Анну Каренину". Это принципиально другие ощущения. Я смаковал все детали, все эпизоды. Когда читаешь Толстого не спеша, медленно, напечатанного шрифтом с ятями, когда смотришь иллюстрации, которые видели люди эпохи Серебряного века, то связь времен становится трехэтажной. Не просто Толстой и ты - а Толстой, его читатели начала ХХ века, и только потом ты.

Не могу сказать, что я открыл для себя какие-то новые мировоззренческие истины. Возможно, потому, что когда мы изучали Толстого в школе, то тот же роман "Война и мир" я читал очень внимательно и с большим удовольствием. И уже тогда он произвел на меня огромное впечатление. Наверное, это было исключением из правил, потому что многие мои одноклассники читали "Войну и мир" постольку-поскольку - сплошь и рядом перелистывали страницы. Для меня же именно то юношеское восприятие Толстого эмоционально было очень насыщенным. Именно тогда я в большей степени сопереживал чувствам Пьера Безухова и Наташи Ростовой, мучился вместе с Анной Карениной, и, может быть, память об этих первых юношеских чувствах оказалась более прочной.

Вытягивать что-то сейчас из Толстого, приспосабливать его к XXI веку смысла никакого нет. Есть мощный пласт произведений Льва Николаевича - это самое главное. В конце концов, пусть на меня обидятся литературоведы, второстепенным является вопрос, можем ли мы что-то новое сказать о том или ином эпизоде жизни Толстого, можем ли что-то добавить к тем дневникам и бесконечным записям, которые вели все находящиеся вокруг него в последние годы его жизни: великий русский писатель пошел на прогулку и гулял по тропинке 32 минуты 40 секунд. Сказать, наверное, нечего. Наверное, и не нужно, потому что главное присутствие Толстого в XXI веке - это возможность чтения его основополагающих произведений.

Яд и противоядие

Лев Соболев, учитель словесности московской гимназии № 1567

Толстым с детьми в школе я занимаюсь до Достоевского. Я считаю, что сначала нужно дать противоядие, а потом уже знакомить детей с ядовитыми веществами. Достоевский когда-то лелеял замысел романа "Житие великого грешника". Из этого замысла выросли три великие книги: "Бесы", "Подросток" и "Братья Карамазовы", но романа о житии то есть о том, как герой постепенно меняется, Достоевский не написал. Он просто не умел этого делать. Этот роман написал Толстой, и называется этот роман - "Воскресение".

Человек Достоевского - это человек, в котором изначально есть внутри всё: бездна Мадонны и бездна содомская, проклятие и осанна, отчаяние и восторг, палач и жертва. Человек Толстого текуч. Не случайно Толстой 59-ю главу первой части "Воскресения" начинает со сравнения: "люди как реки". Толстовский человек - это река. И в этом принципиальная разница. Что же касается яда и противоядия, то это не моя мысль, но она мне кажется чрезвычайно верной - нам, сегодняшним людям, независимо от возраста возможно почувствовать себя героями Достоевского. Это умение Достоевского увидеть в душе человека таящееся зло, бунт, сладострастие вызывало отторжение у разных писателей: у Набокова, Бунина, Горького. Многие не любили Достоевского, и понятно за что.

Но нам невозможно почувствовать себя героями Толстого. Потому что герои Толстого - это люди укорененные. Каждый из них по-своему - дворянин в своей родословной, крестьянин в земле - чувствует свою причастность к миру. Герой Достоевского - чаще всего герой без корней, одинокий, который может скитаться, забиться в угол, как человек из подполья. Но почувствовать себя человеком, причастным к жизни других, так вдруг, как Пьер, глядя на звездное небо после разговора с Наташей в конце второго тома "Войны и мира", или как Пьер, глядя на звездное небо в плену, когда его не пустил часовой, - такие минуты если и выпадут кому-то, то исключительно как Божий дар. Это невозможное для нас в обычной жизни состояние. Вот что я имею в виду, говоря о яде и противоядии.

С детьми можно говорить о мысли семейной в "Войне и мире" или о том, что такое народ для Толстого. Можно затронуть тему декабризма и сопоставить "Войну и мир" с романом "Декабристы", начатым Толстым, но незаконченным. "Война и мир" - это книга, про которую замечательно сказал Виктор Исаакович Камянов: она всем написана на вырост. В ней можно найти источник абсолютно любой темы. Это как "Онегин", как Библия -в ней есть всё.

Когда я только начинал работать в школе - это были 1970-е годы, - мой университетский приятель упрекнул меня в том, что мои ученики говорят о вещах, не обеспеченных их собственным душевным опытом. Они говорят про Раскольникова, про Анну Каренину, умирающего князя Андрея, а им 15 лет - какой у них может быть опыт? И он настолько темпераментно это говорил, что мы долгое время об этом с ним беседовали. И мне кажется, что я могу ему ответить.

Дело в том, что чтение - это тот интеллектуальный опыт, который, как и сценический опыт, дает возможность пережить то, что дети еще не пережили физически. Примерить чужую жизнь как свою. У нас в школе есть несколько традиций сценических коллективов: дети выходят на сцену и играют чужую жизнь. По сути, влезают в чужого человека. Так и в случае с чтением классики. Читая про князя Андрея, они разговаривают с Толстым. И идея не в том, чтобы они почувствовали себя князем Андреем, - это практически невозможно. Главное - что Толстой им очень многое говорит из того, что потом может помочь им в их душевной, духовной жизни.

Это и ответ на вопрос о позднем Толстом - мы им тоже занимаемся. У нас в программе обязательны "Исповедь" и "Смерть Ивана Ильича". Разумеется, это тоже диалог с Толстым. Это разговор о том, что произошло с человеком, который решил изменить всю свою жизнь в 50 лет. И это мне кажется вполне законной темой и серьезным поводом для беседы с детьми. Если говорить, насколько они душевно и духовно готовы к литературным произведениям, то тогда ни "Онегина", ни "Полтавы", ни "Медного всадника", ни "Я встретил вас, и всё былое..." - ничего не должно быть.

Однако кто вместит - тот вместит. Я предлагаю детям попробовать понять, что заставило Толстого написать тот или иной текст. Моя задача - сделать так, чтобы они вернулись к этому на более взрослом и осмысленном уровне через 10, 20, 50 лет. Кто-то не возвращается. Ну, нам не дано предугадать....

Могущественное чувство целого

Григорий Померанц, философ, культуролог

Творчество Толстого очень разнообразно. Но, пожалуй, самое важное в нем - это правдивость и искренность, стремление жить по правде. Это выходит за рамки сословных и национальных различий. Это такое индивидуальное различие. Очевидно, с детства или, во всяком случае, с юности он был человеком, взыскующим правды.

При этом Толстой был слишком прямолинеен, слишком резок в своих оценках. Но это на втором месте. На первом месте другое - он не выносил фальши, надутости, всего того, что связано с известными общественными условностями. Он пробивал головой тот слой, который отделял сословия друг от друга и возвышался над всеми различиями, которым мы иногда придаем большое значение.

Мне трудно представить Толстого в современной России. Он, вероятно, так же резко критиковал бы наши нравы, как критиковал нравы России при своей жизни. Думаю, что в современной России в первую очередь вызвал бы его критику вкус к деньгам. Толстому было свойственно сочетание детской правдивости с аристократическим презрением. Я где-то читал о таком случае, когда во время игры в карты упала крупная купюра, и Фет нагнулся, чтобы ее поднять. Толстой взял сторублевую бумажку - а тогда это была дорогая бумажка - зажег ее от свечи и стал помогать Фету искать.

В нем было неповторимое сочетание аристократизма с народным чувством правды. Он мог надевать только надушенное белье, но в то же время ходил босиком, как крестьянин. Он представлял собой сочетание самых разных, казалось бы, черт. Это была неповторимая личность. С ним можно не соглашаться в массе вещей. Можно пожимать плечами, слушая его отзывы о Шекспире, об опере. Но он не был стандартным, человеком толпы, который внутренне одет в некую униформу. И это в нем, наверное, самое интересное и важное.

И, естественно, это связано со стремлением к той большой глубине, на которой все различия между людьми становятся второстепенными. При этом он вовсе не образец. Он не был годен для того, чтобы стать для кого-то стандартом. И с этой точки зрения "толстовцы" - это люди, которые уловили лишь некоторые его идеи и пытались последовательно идти по этому пути. А он, повторяю, ходил в надушенном белье, но босиком, как крестьянин. То есть в нем самом эти противоречия уживались, хотя уживались с трудом, друг с другом спорили. И все же достаточно взять любое художественное произведение Толстого, чтобы почувствовать его могущественное чувство целого, которое побеждало все его интеллектуальные противоречия и несогласованности.

Он был именно великий писатель, а не философ, как мы можем его называть, учитывая некоторые особенности его деятельности. Дело в том, что писатель просто перешагивает через противоречия исходя из своей интуиции, основанной даже не в головном, а в спинном мозгу. В нем было некое подсознательное чувство целого. И в этой целостности, читая любой его крупный роман, мы чувствуем, как все эти противоречия сливаются в одну великолепную гармонию.

Над Толстым, как над Андреем Болконским, упавшим на Аустерлицком поле, распростерто бесконечное небо. Это бесконечное небо он как-то чувствовал. Отсюда это логически невыдержанное чувство целого присутствует во всех его крупных художественных произведениях. Но дело в том, что это чувство не очень распространено. И те люди, которые исходят из логики, находят у Толстого разные принципы и разбегаются в разные стороны. А в самом Толстом это связано глубинным чувством целого.

На меня самое большое впечатление произвели два его романа: "Война и мир" и "Анна Каренина". "Война и мир" даже, вероятно, больше. Причем не последние главы, где он рассуждает, а сцены охоты, Наташа на балу, Платон Каратаев и уже упомянутое небо над Аустерлицем. В Толстом была и чувственная полнота жизненных ощущений и в то же время острое стремление к нравственной правде, которое никогда не было удовлетворено. Логически он был клубком противоречий, но, когда мы читаем лучшие сцены его романов, мы чувствуем целостность, а не разброд.

Вера писателя

Георгий Ореханов, священник, проректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета

Сейчас, по прошествии 100 лет со дня смерти Толстого, когда проблема так называемого отлучения его от Церкви и ухода из Ясной Поляны обсуждается в СМИ и на научных конференциях, следует обратить внимание на одно недоразумение. Иногда складывается впечатление, что даже очень просвещенные люди не совсем понимают, что по сути своих взглядов и идей Толстой кардинально разошелся с Церковью. Я бы даже сказал - с евангельским христианством.

Окончательным толчком к началу подготовки отлучения Толстого от Церкви стал его роман "Воскресение". Можно предположить, что если бы Толстой не написал двух глав романа "Воскресение", в которых повествуется о богослужении в тюрьме, то, возможно, не было бы акта февраля 1901 года об отлучении Толстого. Церковь должна была твердо засвидетельствовать: то, что пишет Толстой в своих религиозных трактатах, к ней никакого отношения не имеет, это не является православием, не является христианством.

Для тех, кто занимается поздним периодом биографии писателя, вопрос о последних днях жизни Толстого стоит так: его уход из Ясной Поляны - это победа или поражение? Я на этот вопрос отвечаю: скорее поражение. Это итог всей его жизни: Толстой вдруг понимает, что то, о чем он писал, неубедительно, и в первую очередь для него самого. Он ищет поддержки. Ему все-таки 82 года, он стоит на пороге смерти и понимает, что те люди, которые его окружают - в первую очередь это члены его семьи и Владимир Чертков, - этой поддержки ему оказать не могут.

Поэтому он идет туда, где его ждут совсем другие люди - его сестра Мария Николаевна Толстая в Шамординском монастыре и оптинские старцы, с которыми он встречался ранее.

Я абсолютно уверен: не случайно он поехал именно в Оптину пустынь, что было для близких ему людей совершенно неожиданно. Но Толстой-то понимал, что именно там живут люди, которые могли бы дать ответы на его вопросы. Если бы только он нашел в себе силы переступить порог монашеской кельи и эти вопросы задать.

То, что происходило у нас в стране в течение 80 лет, в очень значительной степени подорвало религиозные корни, и сейчас читателю часто сложно разобраться в вопросах веры. Особенно когда речь заходит о таких сложных, многогранных авторах, как Лев Толстой. И тут могу только дать несколько советов. Я бы обратил внимание на произведения Толстого, написанные до начала 1880-х годов, в первую очередь на романы "Война и мир" и "Анна Каренина".

Важно разделить эти два этапа в творчестве Толстого. И что касается первого этапа, то с точки зрения нравственности, пользы, толчка к осмыслению религиозных проблем "Анна Каренина" может дать гораздо больше, чем его неудачная попытка бороться с Православной церковью.

Отмечу еще один момент. Толстой, не получив никакого серьезного религиозного воспитания, как и тысячи его образованных современников, тем не менее с детства вращался в среде людей, преданных православию (в первую очередь это его "тетушки-праведницы"). Конечно, это обстоятельство дало ему какую-то закваску. И важно понимать, что представители Церкви - современники писателя - очень часто с болью и тревогой переживали все, что с ним происходило.

На отпевании младшей дочери писателя, Александры Львовны Толстой, в США в 1979 году митрополит Филарет (Вознесенский) подчеркнул, что Церковь скорбит с близкими писателя о его участи. Я думаю, что эта настоящая, искренняя, религиозная скорбь о Льве Николаевиче Толстом и о многих других русских людях, отвергнувших православие в начале ХХ века, жила именно в Церкви.