Наука – это красиво!

В конкурсе научной фотографии принимают участие далеко не только профессиональные фотографы, но и любители, и начинающие специалисты. Хотя – по собственному признанию Татьяны Либерман, профессионального фотографа и члена жюри конкурса, – в этом году заметно повысился качественный уровень фото: «На первом конкурсе было много даже технически несовершенных фотографий – наверное, какие-то фотолюбители уже “отпочковались” и остались только те, кто относится к этому с душой, кто болеет этим, кто из года в год стремится реализовывать то, что умеет делать».

Посмотреть на победные фотоснимки приходят и поклонники красоты, и те, кто принял участие в конкурсе, но не занял призовых мест: «Я сама фотограф, снимаю природу, людей, – рассказывает гостья выставки. – К моему сожалению, работ мало – меньше, чем представлено в интернете, но все они сняты очень необычно, а подводные фотографии просто потрясающие».

Автор «подводных фотографий» – Андрей Нарчук, который побеждает в конкурсе фестиваля из года в год, начиная с 2008-го. По специальности программист, он уже почти профессионально занимается дайвингом и подводной съёмкой. Его фотографии, которые можно увидеть на нынешней выставке, сделаны на Филиппинах и островах Фиджи, куда Андрей ездил специально, чтобы снимать акул. «Но снимаю я везде, включая Москву-реку, – поделился с нами Андрей. – Можно поехать за 10 тысяч километров, а можно нырнуть в Москву-реку: ты просто попадаешь в другой мир». По словам Андрея, самое сложное и самое основное в подводной съёмке – это поиск чистой воды, чтобы был хотя бы метр видимости: «Вода с каждым годом хуже и хуже, меняются температура, течения, в ней всё больше частиц и элементов, с каждым годом меньше рыбы, и если 20–30 лет назад на Красном море было всё идеально, то теперь это не так очевидно». Для подводной фотографии также требуется много оборудования: месяц уходит на подготовку, при этом съёмка длится 2–3 часа в день во время короткого путешествия, к тому же «с природной съёмкой нельзя угадать, что в итоге получится».

Члены жюри оценивают фотографии как люди с богатым визуальным опытом: «Я сужу пятый год, а группа жюри большая, – рассказывает Татьяна Либерман. – Я хочу двигать конкурс дальше, выступаю за странности и разности, за новую визуальность, чтобы были совсем новые фотографии, сделанные, например, айфонами – они дают другую интонацию. Но у нас большой разброс мнений и компромисса нет – берут большинством». Евгения Пустовалова считает такую коллективную оценку наиболее объективной: «В составе жюри есть специалисты различных фотографических направлений: и макросъёмки – например,Владимир Карцев, и художественной фотографии, и публицистической».

Посетители выставки признают: как бы ни были хороши фотоснимки природы, фотографии с научных экспериментов уникальны сами по себе. То изображение, которое строится под микроскопом, нельзя с точностью назвать фотографией, ведь оно получено с помощью компьютерной программы и приходит в чёрно-белом виде. А учёный, чтобы ориентироваться в этих снимках и рассматривать динамику одного и того же элемента, начинает подкрашивать снимок: цвет для него играет не эстетическую, а научную роль. «Учёный закрасил картинку в лиловый цвет, а рядовой зритель даже не подозревает, что это не лиловый, – отмечает Татьяна Либерман. – А я шалею от нанофотографий – там рисуются такие пейзажи!» И западные учёные, и российские делают огромное количество экспериментов и фиксируют их на фотографиях. Разница только в том, что в Америке и Европе научные сообщества торгуют этими фотографиями для прессы, а в России их можно увидеть разве что на выставках научной фотографии.

Удивительно, но, по мнению жюри, не всякий учёный может сделать такие фотографии: кто-то не замечает никакой эстетической красоты, а кто-то живёт в мире не визуальных вещей, а теоретических. По мнению Татьяны, это зависит от личности – есть визуалы, есть аудиалы, есть тактилы: «Один возьмёт в руки камеру, а другой и в жизни не подумает». Победитель конкурса Андрей Нарчук согласен с Татьяной: «У каждого своё восприятие: для кого красиво это, для кого-то – что-то другое. Хотя пробуют достаточно многие: видят что-то красивое и инстинктивно хотят запечатлеть это».

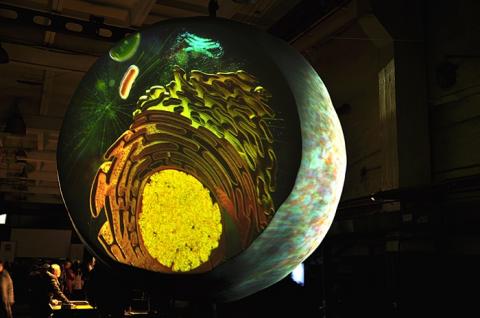

Ключевые направления конкурса фотографий фестиваля «Искусство науки» остаются неизменными – микромир, живая наука и люди. Но периодически добавляются и другие тематики – в конкурсе могли поучаствовать самые разные специалисты и фотографы. В прошлом году, например, это была инженерная фотография, в этом – 3D. Такое разнообразие подчёркивает, что фестиваль идёт в ногу со временем: всё двигается, развивается, и компьютерные технологии в том числе.

В будущем году организаторы планируют видоизменить формат фестиваля: естественно, конкурсы останутся, но формат семинаров, вероятно, будет укрупнён. Об этом сообщила Евгения Пустовалова: «Мы хотим сделать конференции, чтобы публичные мероприятия в рамках нашего Клуба знаний проходили не в течение недели по разным тематикам, а в течение дня: например, конференция по фотографии, несколько секций по различным тематикам, с участием разных специалистов. Туда же можно добавить и инсталляции, и мастер-классы – такой формат позволит в одном месте сделать много всего одновременно».

Елизавета Ясиновская