Событие Хайнриха

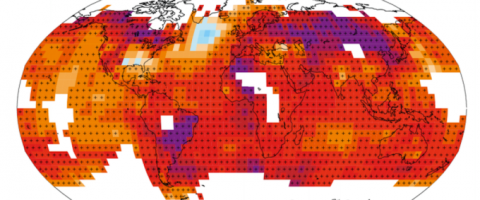

До поры до времени эти ревизованные данные успокоили страсти, но вот в конце минувшего года группа авторитетных «еретиков» из среды «глобалистов» произвела новые, более строгие перерасчеты всех имеющихся данных и пришла к выводу, что пресловутый хиатус, увы, не тьфу, а вполне реален. Имеет, так сказать, место. Хотя это не отменяет ни накопления тепла в океанах, ни реальности прогнозов глобального потепления на большой дистанции.

Нам, простым людям, все эти споры и расчеты непонятны. Но зная на собственной потной шкуре, что с недавних пор каждый следующий год оказывается рекордно жарче предыдущего (а заодно и всех прочих в прошлом), мы, простые поджариваемые граждане, не можем не интересоваться, что же это нас так жарит, не взирая на хиатус. И в этом плане, я полагаю, наше общее внимание должна привлечь статья группы ученых из США, Канады и Нидерландов, опубликованная не далее, как в январе 2016 года в журнале Nature Communications, в которой как раз упоминается один такой фактор, редко кем обсуждаемый. Фактор этот называется «Событие Хайнриха» и мало кому из нас известен, поэтому расскажу о нем чуть подробней.

Назван он по имени немецкого ученого Хартмута Хайнриха, специалиста по геологии морей и климатологии. Сейчас он возглавляет департамент физики в Гидрографическом и Морском Агентстве в Гамбурге, а в 1988 году, после защиты докторской диссертации в Кильском университете, занимался изучением геологических отложений на дне Атлантического океана. И вот, занимаясь этими отложениями, он заметил слои, состоящие из каменных глыб, настолько изуродованные каким-то огромным и длительным давлением, что их, скорее всего, следует счесть за обломки скал, некогда веками лежавших под чудовищным прессом ледников.

Кто же мог занести эти камни в океан? Поразмыслив, Хайнрих выдвинул предположение, что их принесли гигантские айсберги, время от времени сползавшие в океан с ледников, покрывавших всю Северную Европу и Северную Америку. По мере таяния этих айсбергов в океане обломки захваченных ими при сползании скал, отрывались и оседали на океанское дно. Определив времена появления этих обломков «рафтинга» (так ученые называют нечто, плывущее с помощью айсберга, как на плоту) в отложениях на океанском дне, Хайнрих пришел к выводу, что каждый их слой возникал в определенный период климатической истории Земли, когда в северном полушарии планеты действительно происходило потепление, сопровождавшееся усиленным таянием ледников.

Ученые назвали это явление «событием Хайнриха». Не само оседание обломков на дно океана, а их причину – одновременное появление в океане огромного множества айсбергов. Оно и впрямь заслужило специальное название, потому что каждое такое событие имело важные климатические последствия. По данным Хайнриха, оно всякий раз продолжалось геологически недолго, несколько десятков лет, но за эти годы в северную часть Атлантического океана, за счет таяния таких айсбергов, поступало огромное количество пресной воды. А это существенно влияло на Атлантическую часть Меридианного Конвейера (АМОК) или, иначе говоря, на атлантическую ветвь термосолевого кругооборота воды в Мировом океане.

В Мировом океане есть много разных местных течений и есть одно, охватывающее всю планету. Поверхностные воды Тихого океана, нагревшись на солнышке, огибают Африку и приходят с юга в Атлантический океан. Здесь они соединяются с гонимым ветрами Гольфстримом и несут тепло на север, к Гренландии, попутно утепляя Европу, в которой иначе могли бы жить одни только неандертальцы. Вблизи Гренландии эти воды уже достаточно остыли, чтобы в силу своей увеличивающейся при остывании плотности опуститься ко дну и образовать т.н. «холодные массы Атлантики». Эти массы уже не подвержены влиянию ветров и движутся – близко ко дну - в обратном направлении, в Тихий океан.

Но само их оседание на глубину требует, понятно, чтобы где-то в другом месте океана, такая же масса поднялась наверх, и это действительно происходит – в экваториальной части Тихого океана. Поднявшаяся там вода нагревается (ведь дело происходит у экватора) и начинает потихоньку двигаться в Атлантику, а холодные придонные воды, приходя из Атлантики, сменяют поднявшуюся со дна воду в Тихом океане, и так этот цикл непрерывно воспроизводит сам себя, связывая все океаны в единый Мировой океан. Как видите, цикл этот зависит от изменений плотности, а плотность воды, как мы знаем, зависит от ее температуры и солености, поэтому такой кругооборот воды называется «термо-солевым».

Так вот, когда в какой-то геологически короткий промежуток времени на поверхности северной Атлантики происходит «событие Хайнриха» и появляется дополнительная масса холодной пресной воды, это резко меняет ситуацию. Сила Гольфстрима уменьшается, в северном полушарии становится холоднее, в южном теплее. Холодный период тянется долго, так что ледники на севере нарастают и становятся неустойчивыми. В это время в южном полушарии льды Антарктики тают, и поступающая там в океан пресная вода, в свою очередь, меняет ход течений, препятствуя движению холодной воды в Тихий океан.

Это приводит к усилению Гольфстрима, т.е. к резкому потеплению в северной Атлантике. Но оно продолжается недолго, так как северные ледники и без того уже неустойчивые, с началом потепления начинают быстро сбрасывать в океан множество айсбергов, что опять приводит к событию Хайнриха, которое опять вызывает похолодание. Исследования следов этих циклов с помощью проб льда, взятых на разных глубинах гренландского ледника, показало, что, например, один такой цикл, имевший место 11500 лет назад, состоял из потепления, длившегося около 40 лет (и за это время в Гренландии среднегодовая температура повысилась на 8 градусов!), и затем похолодания, длившегося несколько сот лет, когда среднегодовые температуры соответственно уменьшились.

Да, так что там пишет вышеупомянутая международная группа ученых в журнале Nature Communications? Эти ученые пишут, что их измерения «свидетельствуют об ускоренно идущем таянии гренландских льдов и образовании большого количества айсбергов и дополнительной пресной воды в Атлантике, что может привести к существенному ослаблению АМОК».

Теперь мы уже знаем, что такое АМОК и почему он может ослабеть. И мы понимаем теперь, что слова ученых следует понимать так, что в северном полушарии в настоящее время имеет место «теплый этап» описанного выше цикла. Поэтому неудивительно, что нам жарковато. Но этот этап, как мы теперь уже знаем, должен завершиться через пару- другую десятков лет «событием Хайнриха», после чего должны наступить затяжные – может быть, на столетия. - холода.

Именно это и предсказывают далее авторы. Правда, они не берутся предсказать, как все это отразится на глобальном потеплении, вызванном загрязнением атмосферы – раньше «события Хайнриха» никогда не происходили на таком фоне. Но нам достаточно и сказанного. Теперь мы понимаем, что живем в интересные времена, когда Хайнрих схватился с СО2, одно глобальное событие с другим глобальным событием: кто кого? - и значит нам или нашим счастливым потомкам суждено увидеть исход этого грандиозного поединка мирового холода с мировым теплом.

Жаль только, что при любом исходе лично нам с вами прохладно не будет.

*********************************************************************************************************************************

Четвертое нейтрино?

Обработав результаты почти 300 тысяч появлений частицы нейтрино в ходе 9-тимесячного эксперимента, проводившегося на реакторе в Дайа Бэй под Гонконгом, ученые Калифорнийского университета (Кам-Бью Лук и др.) обнаружили 6%-ное расхождение с предсказаниями т.н. Стандартной модели, лежащей в основе современной физики. По этой модели в природе должны существовать три вида легчайших частиц нейтрино, тогда как из эксперимента в Дайа Бэй вроде бы следует, что существуют и четвертый вид. Некоторые намеки на его существование уже были получены в экспериментах в Лос-Аламосе в 1993-98 и в Фермилаб в 2002-2012 годах и это гипотетическое нейтрино было названо стерильным. Результаты в Дайа Бэй тоже пока не окончательны, поскольку вероятность ошибки все еще слишком высока, но они уже взволновали ученых – ведь существование четвертого вида нейтрино (и его производных) может не только объяснить, из чего состоит т.н. «темное вещество» вселенной и почему частиц в ней больше, чем античастиц, но, возможно, принудить и к пересмотру Стандартной модели вообще. Поэтому сейчас в Фермилаб намечены три более длительных и точных эксперимента, которые призваны окончательно показать, существуют ли стерильные нейтрино в природе.

Новое орудие

Группа немецких ученых сообщила в журнале Nature Biotechnology о разработке нового вида рекомбиназы, успешно уничтожающего вирус ВИЧ. Рекомбиназы, открытые в 1981 г., это особые белки, способные влиять на происходящий в ходе деления клеток процесс обмена участками между двумя ДНК и благодаря этому вырезать или вставлять в эти ДНК те или иные гены. В 2007 г. Иоахим Хаубер и Франк Бухгольц из Дрездена сумели превратить естественную рекомбиназу вида Сrе, получаемую из бактериофагов, в новый вид Тrес, который, как показали их опыты в 2013 г., оказался эффективным средством переделки ДНК вируса ВИЧ, вызывающего СПИД. Сейчас та же группа, как говорится в сообщении, создала усовершенствованный белок Вrес-1, который путем такой переделки вообще подавляет жизнеспособность этого вида. В опытах с клетками, в которых даже после лечения СПИД-а оставался дремлющий вирус, эта рекомбиназа с высокой точностью удалила вирусные гены из >90 % всех зараженных клеток, извлеченных из больного, при этом без какого бы то ни было вреда для самих иммунных клеток или их генов. По мнению авторов, эти результаты дают основания думать, что Вrес-1 является многообещающим кандидатом на роль одного из средств улучшенной терпаии СПИДа.

Первые шаги. Группа ученых из Техасского университета под руководством профессоров Мак-Доннела и Денниса существенно продвинулась по пути к разработке метода прямого превращения углекислого газа и воды в кислород и жидкое углеводородное топливо, способное заменить нефть и другие источники энергии. В статье, опубликованной в журнале PNAS, авторы сообщают, что нагревание исходных продуктов в реакторе до температур 180-200 градусов и давлении в 6 атмосфер в присутствии катализатора из кобальта и титана и под воздействием мощного ультрафиолетового излучения привело к превращению 13% исходных продуктов в би-кислород и в С5 – углеводороды, включая октан, который уже может заменить существующие виды жидкого топлива. Хотя такой путь пока еще не может быть напрямую использован на практике в силу некоторых ограничений титанового катализатора, делающих его применение малоэкономичным, авторы выражают уверенность, что нахождение катализаторов, способных работать с обычным солнечным освещением, позволит эффективнее сочетать фотохимическое и термохимическое воздействие на смесь в реакторе и сделает возможным получение дешевого жидкого топлива в промышленном масштабе, одновременно извлекая вредный углекислый газ из атмосферы

Рафаил Нудельман

"Окна" 10.3..2016

.