Радикальный пересмотр?

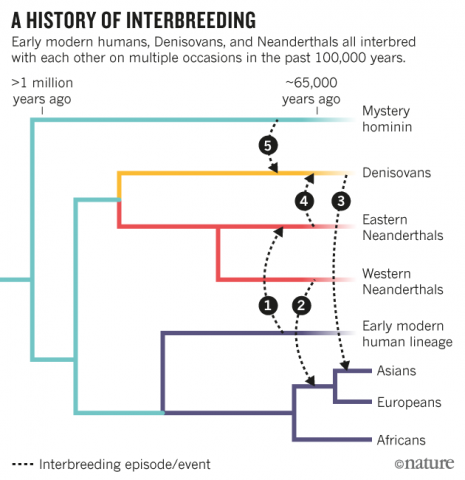

Эта причудливая смесь данных породила название недавней статьи в нашей рубрике: «Кто, с кем и когда», - ответ на вопросительный знак которой может быть сформулирован, как «Все, со всеми, в последние 100 тысяч лет, как минимум», добавив к этому еще и пояснение географического толка: «Преимущественно в Азии». Возможно, следовало бы еще отметить странный факт: генетические следы таких «опасных связей» не найдены только в одной группе гоминидов – современных африканцев. Это обстоятельство всегда воспринималось как свидетельство того, что группа Гомо сапиенс зародилась в Африке, вдали от неандертальцев и денисовцев, и лишь затем, выйдя оттуда, через Ближний Восток, в Азию, а затем в Европу, стала встречать другие группы гоминидов и вступать с ними в связь. И действительно, как бы подтверждая эту картину, древнейшие остатки сапиенсов (примерно двухсоттысячелетней давности) были обнаружены именно в северо-восточном углу африканского континента (Омо 1 и Омо 2 в Эфиопии).

Такая картина «Исхода из Африки» (начавшегося 50-70, а возможно и 100 тысяч лет назад) и последующих странствий и контактов сапиенсов в Азии и Европе сложилась несколько десятилетий назад и доныне считалась незыблемой. Ее отражает классическая схема, приводимая во многих учебниках (желтым на ней показан ареал расселения т.н. Гомо эректус – дальних потомков того вида гоминидов, который совершили первый «Исход из Африки» около 2 млн лет назад).

Эта схема уже и сейчас демонстрирует некую устарелость: например, не так давно обнаружено, что в Арктике сапиенсы охотились на мамонтов уже 40-45 тысяч лет назад, а другие данные позволяют думать, что в Южной Америке они появились чуть не 18 тысяч лет назад, т.е. раньше, чем в Аляске. Тем не менее в главном эта схема держалась до последнего времени. И вот сейчас, под напором новейших фактов, она, кажется, потребует радикального пересмотра.

Основным толчком к такому пересмотру стала очередная, самая последняя на нынешний день работа группы Пээбо, опубликованная в журнале Nature (февраль 2016, doi:10.1038/nature16544). В этой работе авторы, во-первых, заново перепроверили все имеющиеся данные о передаче генов между сапиенсами и неандертальцами. Эта перепроверка вновь подтвердила уже подмеченный ранее странный факт: такой обмен генами был явно – и загадочно - асимметричным, потому что шел, в основном, от неандертальцев к сапиенсам, но не наоборот. (Впрочем, неандертальцы, как уже сказано выше, были также донорами генов для денисовцев, так что асимметрия проявилась и здесь). Далее, анализ генов, полученных сапиенсами от неандертальцев, выявил еще одну асимметрию: оказалось, что эти гены «много более» сходны с генами неандертальцев, населявших Европу вплоть до Кавказа и Ближний Восток, чем с генами неандертальцев, населявших в то же время Сибирь до Алтая.

Иными словами, можно думать, что донором генов для сапиенсов неизменно были неандертальцы западные, грубо говоря – европейские. (Разделение неандертальцев на две генетически обособленные группы произошло, по данным атворов, примерно 110 тысяч лет назад). И наконец, данные показывают, что донорство это было не однократным: авторы нашли по меньшей мере три «вброса» западно-неандертальских генов в ДНК сапиенсов в промежутке между 65-ю и 47-ю тысячами лет назад (вполне возможно, что дальнейшие находки изменят или уточнят эти цифры). В своей новой статье эти авторитетные авторы приводят данные о передаче генов от сапиенсов к восточным (алтайским) неандертальцам, произошедшей около 100 тысяч лет назад или даже больше (в приведенном в начале нашей статьи рисунке эта передача обозначена пунктиром с номером 1).

Но главная – и сенсационная – новость содержалась во второй части статьи Пээбо и его сотрудников. Им впервые в истории палеогенетики удалось обнаружить передачу генов (1.0-7.1%) в обратном направлении - от сапиенсов к неандертальцам, причем только к неандертальцам восточным, алтайским. Это означает, что перенос произошел не раньше, чем 110 тысяч лет назад. Но, сопоставив переданные сапиенсами гены с генами древних африканцев, авторы нашли, что неандертальцы получили африканские гены от сапиенсов много раньше, чем денисовцы - от своего загадочного донора (тоже имевшего эти древние африканские гены), и это позволило им утверждать, что передача произошла позже, чем 65 тысяч лет назад. Более того, поскольку большие куски переданной донором ДНК со временем распадаются в ДНК реципиента (в силу рекомбинации генов при каждом делении клеток), то по размеру донорских внедрений в ДНК можно качественно судить о времени, прошедшем со времени «донорства».

Так вот, «африканские внедрения» в геноме денисовцев оказались много больше, чем в геноме алтайских неандертальцев, и это дает основания думать, что передача генов от сапиенсов к алтайским неандертальцам произошло намного раньше, чем 65 тысяч лет назад - скорее, все 90-100 тысяч лет назад. И это уже тяжелый удар по вышеописанной схеме «Исхода из Африки». Согласно этой схеме, никаких сапиенсов 100 тысяч лет назад на Алтае не было и быть не могло. Напомню: древнейшие следы сапиенсов (точнее, их стоянок) за пределами Африки были найдены в пещерах Схул и Хафце на хребте Кармель (Израиль) в 1939 г. и датированы периодом 80-120 тысяч лет назад; орудия труда, характерные для сапиенсов, были найдены в 2011 г. в Джебель Файа на Аравийском полуострове. Классическая схема объяснила эти находки, как свидетельство неудачных попыток древних сапиенсов выйти пределы Африки; согласно такому объяснению, эти небольшие первые группки, вышедшие из Африки около 125 тысяч лет назад, вымерли без остатка, так и не покинув Ближний Восток. Ближе к нашему времени в пещере Табун на том же хребте Кармель были обнаружены останки неандертальцев 90- и 122-тысячелетней давности, появились спекуляции на тему «Встречи на Кармеле».

Но вот теперь Пээбо и его коллеги отодвигают время и место встречи сапиенсов и неандертальцев значительно дальше во времени и в пространстве. В самом деле, последние данные этой группы показали, что (цитирую): «донором тех генов, которые были переданы от сапиенсов алтайским неандертальцам была группа людей, равно близкая генетически как современным африканцам, так и современным не-африканцам; поэтому можно думать, что эта группа отделилась от других предшественников современных людей до – или вскоре после – основного разделения древних жителей Африки на группу народов Сан и всех остальных, что имело место примерно 200 тысяч лет назад». Иными словами, вырисовывается такая картина: какая-то группа сапиенсов, отделившаяся от всех остальных африканцев, уже 200 тысяч лет назад или несколько (но не намного) позже вышла из Африки и в период между этой датой и отметкой «100 тысяч лет назад» встретилась с существами, которые были предками восточных неандертальцев, и «наградила» их частью своих генов. Позже эти существа понесли полученные от сапиенсов гены на Алтай, где и передали своим потомкам, в костях которых группа Пээбо сейчас эти гены обнаружила. В заключение своей стать авторы (Пээбо и др.) даже указывают то место, где, по их мнению, эта встреча и передача генов могли произойти: «Возможно, на Ближнем Востоке», - пишут они, и это тотчас возвращает нас к «Встрече на Кармеле».

Постепенно уточнялись и даты: оказалось, что первые сношения сапиенсов и неандертальцев произошли уже 60 тысяч лет назад, скорее всего на Ближнем Востоке, и продолжались вплоть до исчезновения последних неандертальцев в Европе, около 40 тысяч лет назад. Новые данные были получены и о денисовцах: выяснилось, что они населяли Сибирь (а судя по смешиванию с народами Океании, и более широкую часть Азии) на протяжении, как минимум, последних 60 или более тысяч лет, а в их геноме были обнаружены гены, полученные как от неандертальцев, так и от каких-то загадочных гоминидов, которые, видимо, существовали в Азии еще до прихода туда сапиенсов: от этих существ денисовцы около 65 тысяч лет назад получили примерно 0.5% своих генов.

Специалисты резко разделились в своем отношении к новому открытию. Одни считают его «некоторой поправкой к прежней картине событий», полагая возможным сохранение классической схемы- как ее дат, так и ее географии. Другие осторожно соглашаются с частью результатов группы Пээбо, указывая на возможность «серьезных уточнений» этих выводов в ходе дальнейших исследований. И наконец, энтузиасты считают, что новые данные Пээбо ставят под сомнение самые фундаментальные представления классической схемы. Самым скромным ее изменением, по их мнению, должен быть решительный отказ от даты «50-70 тысяч лет назад» для «исхода» сапиенсов из Африки – это событие должно было произойти 100 тысяч лет назад или даже много раньше. Но новые данные, - говорят энтузиасты, могут потребовать и куда более смелого новшества, а именно – отказа от прежних представлений о географическом происхождении части сапиенсов.

Вполне возможно, что та группа древних сапиенсов, которая дала начало всем современным не-африканцам, сложилась как отдельная от африканских древних сапиенсов группа и не в Африке вообще, а в Евразии (например, на том же Ближнем Востоке) и уже оттуда, примерно 200 тысяч лет назад, частично, небольшими отрядами, мигрировала в Африку. Тогда станет более понятным и логичным, почему самые древние их останки (именно 200-тысячелетней давности) встречаются преимущественно в северо-восточном углу африканского континента, ближайшем к Евразии (вспомним Омо 1 и Омо 2), и почему остальные народы Африки вплоть до самых последних тысячелетий остались генетически отличными от евразийских сапиенсов. Оба эти странных факта становятся легко объяснимыми, если принять, вопреки всем прежним представлениям, что сапиенсы пришли в Африку из Евразии, причем пришли со стороны Синая, и что, придя в Африку, эти евразийские пришельцы долгое время, почти 200 тысяч лет, не могли продвинуться дальше своих первых «форпостов» в Эфиопии и Кении. «Если это подтвердится, - увлеченно говорит, комментируя новые открытия, один из специалистов, - то окажется, что это не Скул и Хафце были «неудачной попыткой исхода сапиенсов из Африки», а Омо 1 и Омо 2 были неудачной попыткой исхода сапиенсов из Евразии».

Если дальнейшие исследования подтвердят эти слова, мы еще станем свидетелями радикального пересмотра всей праистории современного человечества.

Рафаил Нудельман

"Окна", 21.05.16