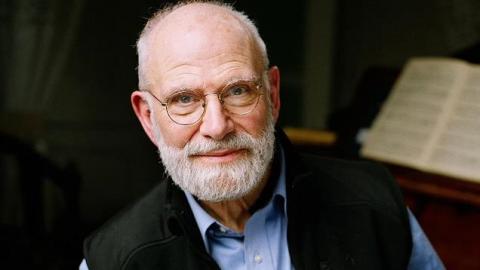

Оливер Сакс

Сакс сознательно стал частью важнейшего движения, зародившегося в эпоху Просвещения, получившего новый толчок в девятнадцатом веке и пышно расцветшего в последние полстолетия: движения ученых за разрушение стены между «сакральным» научным знанием, привилегиями которого наделены только посвященные, и «профанными» взглядами толпы на окружающий мир. Популяризация науки, требующая от ученого талантов, сил и энергии, не только делает общество, собственно, более «образованным» (как бы ни понимался этот термин).

Еще важнее тот факт, что научно-популярные работы — такие как работы Сакса — помогают обществу понять, почему науку во всех ее проявлениях следует поддерживать и поощрять: деньгами налогоплательщиков, частными грантами, краудфандингом, любыми финансовыми и нефинансовыми методами. И, наконец (однако далеко не в последнюю очередь), эти работы дают людям, интересующимся наукой, но по тем или иным причинам не выбравшим ее в качестве основного направления собственной жизни, возможность удовлетворять свой интерес к устройству мира и человека.

Однако у книг Оливера Сакса была дополнительная важнейшая специфика, благодаря которой их вклад в дело просвещения оказался неизмеримым. Невролог Сакс, которого The New York Times в свое время назвал «поэтом-лауреатом от медицины», писал о людях, которых общество привычно считало нарушенными: о людях с аутизмом, глухотой, болезнью Паркинсона, синдромом Туретта, нарушениями памяти и зрения — словом, о людях с расстройствами, которые по определению маргинализируют и десоциализируют тех, кто ими страдает. Благодаря своей удивительной оптике, одновременно крайне пристальной и очень доброжелательной, Сакс оказался способен не только разъяснять массовому читателю, как именно устроены те или иные заболевания (лишая их, таким образом, стигмы «безумия»), но перевести описываемые расстройства из категории отталкивающих нарушений в категорию поразительных особенностей — безусловно, усложняющих жизнь и способных причинять страдания, но не обесценивающих человека, на чью долю все это выпало. Именно в качестве сверхпопулярного писателя, а не только в качестве врача и ученого, Сакс сделал исключительно много для гуманизации науки — и для гуманизации общества, ради которого наука существует.

В феврале 2015 года Сакс сообщил, что рак, который у него диагностировали девять лет назад, находится в терминальной стадии. В статье в "Нью-Йорк таймс" он написал: "Не могу сказать, что мне не страшно. Но главное из чувств, которые я испытываю, – благодарность. Я любил и был любим; мне было многое дано, и я кое-что отдал взамен; я много читал, путешествовал, размышлял, писал. Я общался с миром тем особенным образом, каким писатели общаются с читателями. Самое главное: на этой прекрасной планете я чувствовал и мыслил, что само по себе являлось огромным счастьем и приключением".