Ай да мальчик!

Затем настала очередь земледельцев. Земледелие, да и сама оседлость, вообще-то, возникли не в Европе. Судя по находкам легендарного британского археолога Дороти Гаррод, человеческие племена впервые перешли к оседлости в Леванте около 13 тысяч лет назад. Особенности их жилищ и предметов обихода побудили Гаррод дать культуре этих племен специфическое название «натуфийская». Эти племена уже употребляли в пищу семена диких злаков, и некоторые археологии на этом основании даже выдвинули гипотезу, что натуфийцы были также первыми, кто начал намеренно выращивать злаковые. Сегодня, однако, считается, что первыми земледельцами были все же не натуфийцы, а их преемники, населявшие Левант, Месопотамию и Анатолию 11-10 тысяч лет назад.

Долгое время в исторической науке царило убеждение, что некоторые племена европейских охотников-собирателей попросту заимствовали у этих левантийских земледельцев идею обработки почвы. Однако в 2010 году австралийский ученый Хаак сумел расшифровать ДНК из костей, найденных в захоронении в Деренбурге (Германия), где были найдены следы одной из самых ранних европейских земледельческих общин, и эта расшифровка показала, что навыки земледелия принесли сюда сами выходцы из Анатолии и Леванта. Особенности деренбургских генов позволили и в этом случае проследить маршрут их носителей – из Леванта через Грецию и Венгрию в Германию. Эти «вторые предки» нынешних европейцев начали широко проникать в Европу уже 9 тысяч лет назад и, как показали генетические исследования тех же деренбургских скелетов, долгое время сосуществовали с коренным населением охотников-собирателей. В результате в геноме нынешних европейцев появились два вида генов – «охотничье-собирательские» и «аграрные».

И вот сейчас, в сентябре 2014 года, на Базельской конференции по биомолекулярной археологии (есть уже, оказывается, и такая наука) немецкий палеогенетик Краузе сообщил, что в ходе самого широкого на сегодняшний день анализа европейских генов его группе удалось найти в этом же геноме следы еще одной, третьей, группы предков, пришедших в Центральную и Северную Европу позже первых двух – 7-8 тысяч лет назад, причем опять из Азии. Краузе и его соавтор Райх из Гарварда произвели полный анализ генома древнего (7000 лет) скелета земледельца из-под Штутгарта и еще более древних (8000 лет) скелетов восьми охотников-собирателей из Люксембурга и Швеции, а также использовали данные об аналогичных геномах, полученные десятками других ученых за последние годы, а затем сравнили эти древние геномы с генетическими данными 2345 современных европейцев, принадлежащих к 192 разным народностям.

Итогом этой огромной работы стало открытие загадочных евразийских генов в геноме современных европейцев. Эти гены оказались загадочными, потому что их нет в геноме древних охотников-собирателей, скелеты которых были найдены в Люксембурге и Испании (то есть в Центральной и Южной Европе), и нет в геномах первых земледельцев. Но они обнаружились в геномах охотников-собирателей из Скандинавии. У нынешних жителей Северной и Центральной Европы эти гены все еще составляют до 29% генома, тогда как в Южной Европе их практически нет, зато там основную часть (на Сардинии - 90%) составляют гены первых земледельцев.

Откуда же пришли эти загадочные гены? Здесь наш рассказ делает неожиданный и интереснейший виток, потому что тщательный анализ показал, что самое большое сходство они имеют с генами «мальтийского мальчика». И здесь мне придется сделать некое отступление. Мальчик этот - не с острова Мальта, а из сибирского села с тем же названием. Неподалеку от озера Байкал еще в начале 1920-х годов была открыта стоянка людей каменного века, и изучавший ее российский ученый Герасимов нашел здесь среди прочего хорошо сохранившийся скелет ребенка. Русские археологи определили, что этим косточкам, как и самой стоянке, примерно 14 тысяч лет, и отправили скелет в Петербург, где он долгие десятилетия лежал в отделе археологии Эрмитажа. Но вот в последние годы началось генетическое изучение истории заселения Америки, и выяснилось, что ДНК американских представителей вроде бы близка к ДНК некоторых нынешних восточносибирских племен. Это заставляло думать, что их предками были выходцы из Восточной Азии, и тогда палеогенетики вспомнили о скелете «мальтийского мальчика».

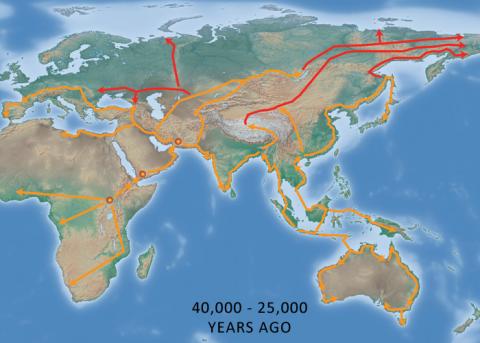

Двое западных ученых специально отправились в Россию, получили в Эрмитаже костный материал для генетических исследований, а затем подвергли это материал генетическому анализу с помощью самых современных методов. Результаты этого анализа были опубликованы в ноябре 2013 года в журнале Nature. Прежде всего выяснилось, что Герасимов ошибался - скелету не 14, а все 24 тысячи лет. Что же до групповой принадлежности этого «мальтийского мальчика», то оказалось, что многие особенности его генома действительно генетически близки к геному коренных (доколумбовых) жителей Северной Америки. Вкупе с другими данными это позволило восстановить картину заселения Америки восточносибирскими племенами гомо сапиенс. Двинувшись 23-25 тысяч лет назад из Сибири на северо-восток, они достигли Чукотки, которая вместе с Аляской составляла тогда часть Берингии, и здесь, застигнутые последним ледниковым похолоданием, «зимовали» около 10 тысяч лет, после чего, 14 тысяч лет назад, перешли в Америку.

Уже тогда, в 2013 году, было замечено, что гены «мальтийского мальчика» имеют большое сходство также с генами некоторых древних западносибирских жителей. И вот теперь Краузе однозначно обнаружил их еще и у древних (8000 лет) охотников-собирателей из Скандинавии. По мнению Краузе, это говорит о том, что евразийские гомо сапиенс, заселив Сибирь, стали распространяться оттуда не только на северо-восток, в сторону Чукотки-Берингии, но и на северо-запад, в сторону Скандинавии, куда пришли не позже, чем 8 тысяч лет назад. А еще через тысячу лет их гены уже обнаруживаются у жителей Центральной и Западной Европы. И в результате, как сказал один из участников той Базельской конференции, «кое-кто из людей с североевропейской родословной может сегодня оказаться генетически ближе к американским индейцам, чем к южным европейцам».

Вот так живший 24 тысячи лет назад «мальтийский мальчик» неожиданно породнил жителей двух континентов, разделенных десятками тысяч километров.

Ай да мальчик!

Рафаил Нудельман

"Окна", 14.10.14

*******************************************************************************************

Кое что о галактиках

Недавно астрономы обнаружили, что наша галактика, оказывается, составляет часть суперскопления галактик, и уже даже назвали это суперскопление гавайским словом «ланиакея», что означает «неизмеримые небеса». Многие из нас уже знают слово «галактика». Более того, глядя ночью на полосу Млечного Пути, она понимают, что видят эту самую галактику. А некоторым известно также, что галактик в космосе – многие миллионы, причем кое-какие из них (например, Туманность Андромеды, она же М31) много больше нашего Млечного Пути, и все они собраны в какие-то группы. Но что это такое – галактика? Любую ли группу звезд можно так назвать? Достаточно ли для этого, чтобы они были близки друг к другу?

Нет, недостаточно. Чтобы считаться галактикой, эти звезды должны быть связаны гравитационными силами, которые диктуют им их индивидуальное движение и не дают им разлететься во все стороны. Понятно, что чем больше звезд в галактике, тем больше их взаимная гравитация, и потому размеры этой группы тоже могут быть больше. Скажем, наш Млечный Путь насчитывает примерно 200-400 млрд звезд и имеет в диаметре 100 тысяч световых лет. А вот Туманность Андромеды содержит, как найдено в 2006 году, около 1000 млрд звезд и имеет в поперечнике, соответственно, 220 тысяч световых лет. Самой же большой из известных является галактика IC 1101 в центре скопления Абеля: в ней 100.000 млрд звезд и 6 млн световых лет от края до края.

С ума сойти. Лучше задаться вопросом: есть ли среди этих монстров кто-нибудь маленький? Есть, оказывается, и такой. На данный момент самая маленькая из известных – это карликовая сферическая галактика Segue 2, открытая в 2007 году. Она содержит порядка 800 звезд и имеет «всего» 250 световых лет в поперечнике. Даже удивительно: неужто 800 звезд могут гравитационно удерживать друг друга? Могут, если не будут слишком быстро двигаться. Но, как показывает расчет, если их скорости будут больше 1 км в сек., то они уже должны разлететься. Галактика Segue 2, однако, не разлетается, хотя звезды в ней, как оказалось, движутся со скоростями 150 и более км в сек. Что же ее держит? Оказывается, звезды в ней удерживаются охватывающим ее огромным невидимым облаком темного вещества. Это вещество, родившееся вместе со вселенной, есть почти в каждой галактике, оно, собственно, и помогает галактикам образоваться. Но, скажем, в нашей галактике масса этого вещества меньше, чем общая масса звезд, а в Segue 2, наоборот, раз в 600 больше!

Теперь понятно, что могут существовать и галактические скопления: они тоже представляют собой гравитационно связанные группы, только не отдельных звезд, а целых галактик. Наш Млечный Путь вместе с М31 входит в скопление, именуемое в астрономии «Местная группа». Они в нем самые большие, поэтому гравитационный центр группы лежит посередине между ними. Остальные 50 с лишним членов Местной группы - это в основном карликовые сферические галактики. Но вселенная наша, оказывается, построена иерархически: если долго измерять движение скоплений галактик, выясняется, что они тоже движутся как члены еще большего по размерам гравитационного образования – суперскопления. И вот в сентябре 2014 года группа под руководством астронома Гавайского университета Тулли доказала с помощью таких измерений, что наша Местная группа – окраинный член гигантского суперскопления, которое простирается на 520 млн световых лет и содержит около 500 галактических скоплений, удерживаемых вместе как своим гравитационным взаимодействием, так и пронизывающими всю эту структуру «нитями» темного вещества.

Любопытно, что уже много лет назад было обнаружено, что галактики в нашей части вселенной движутся так, будто их притягивает какой-то единый «Великий тягач». И вот сейчас оказалось, что этим «тягачом» является гравитационный центр Ланиакеи. Оно и понятно: в гравитационном поле все стремятся к центру гравитации, потому и яблоко падает на голову Ньютона, и камень скатывается с горы, на которую его вкатил Сизиф.

Михаил Вартбург

"Окна", 14.10.14