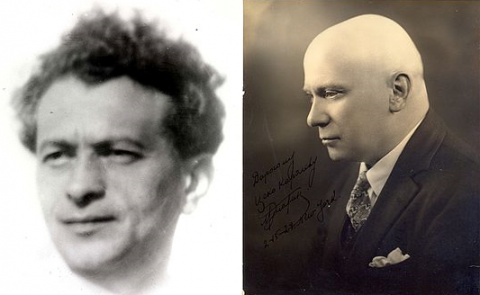

Исай Добровейн, Моисей Златин и другие

Исай Добровейн (на фото слева)

В 1927–1928 гг. Добровейн – дирижер Государственной оперы в Софии. В Болгарии он, несмотря на краткий срок пребывания, успел поставить впервые на местной сцене ряд опер и музыкальных драм, дирижировал симфоническим оркестром Народной оперы Софии. По признанию болгарских музыковедов и музыкантов Добровейн оставил немалый след в театрально-музыкальной культуре страны[2].

Еще раньше Добровейна в составе послереволюционной волны эмигрантов в Болгарии оказалась супружеская чета актеров Дуван-Торцовых, Тамара Исааковна и Исаак Эзрович. Последний начал свою артистическую деятельность еще в 1890-х гг.; в 1906-11 и 1917-19 гг. он входил в труппу Московского художественного театра (в промежутке – руководил Соловцовским театром в Киеве).

В театральной жизни Софии супруги Дуван-Торцовы (особенно Исаак Эзрович) играли активную роль с начала 1920 г. до лета 1921. Исаак Эзрович был главным режиссером Народного театра Софии. Позже супруги переселились в Германию. Хотя их пребывание в Болгарии было недолгим, в развитии театральной культуры страны оно не осталось незамеченным[3].

Моисей Златин

Более продолжительное время прожил в Болгарии музыкальный деятель Моисей Маркович Златин (1882–1953). Ко времени прибытия в Софию (1920) он обладал уже значительным стажем работы преподавателя, корепетитора и дирижера в оперных театрах С.-Пе-тербурга и Москвы (в опере Зимина). Он стал главным дирижером оперной группы в составе театра Народной оперы. В дальнейшем, в 1922-24, 1929 и 1933-35 гг. занимал должность главного дирижера Государственной оперы Софии. Златин впервые поставил в Болгарии оперу Д.Верди «Риголетто», стал режиссером-постановщиком многих опер русских композиторов – А.Боро-дина («Князь Игорь»), М.Мусоргского («Борис Годунов», «Хованщина») и Н.Римского-Корсакова. В 1936 г. Златин покинул Европу, переселился в США, где и закончил свой земной путь[4].

Наряду с названными известными деятелями театрально-музыкальной культуры России, имена которых попали в энциклопедии России, Болгарии и других стран, в 20–30-е гг. в составе российской диаспоры в Болгарии оказались актеры и музыканты второго и третьего ряда – балерина Ида Арт (иногда фигурирует как Ард)[5], дирижер А.Г.Шкляр[6] и др.

Кроме того, среди представителей российской интеллигенции еврейского происхождения, кого вихри революции и Гражданской войны забросили в Болгарию, были и такие лица, как практикующий врач Г.М.Рахлин[7], профессор-медик И.Ф.Шапшал[8], преподаватель немецкого языка У.С.Левенсон[9] (с супругой), журналист-публицист Ю.К.Раппопорт[10], деятель ассоциации инвалидов войны В.Н.Меламед[11], скульптор М.Я.Кац (окончивший Художественную академию в С.-Петербурге в 1915 г.[12] и некоторые другие.

В заключение моего короткого – в виду скудости источников – сообщения рискну поставить вопрос, который (как и сама тема настоящего сообщения) до сей поры не ставился в литературе. Авторы опубликованных немногочисленных работ, затрагивающих национальный состав российской диаспоры в Болгарии, отвечали на него общей формулой: подавляющее большинство диаспоры составляли русские (свыше 90%, около 95%); на украинцев приходилось около 3%, на долю евреев (как и армян, грузин, калмыков и др.) – вероятно, доли процента[13]. В недавно изданной в Софии монографии на смежную отчасти тему болгарский исследователь Л.Спасов привел любопытную информацию, почерпнутую из архивов Болгарии: якобы около 800 русских евреев – из состава эмигрантов – получали субсидии от организации болгарских евреев Центральная Консистория[14]. Приведенная Л.Спасовым информация явно нуждается в уточнении: возможно, в документе речь шла о 800 субсидиях, выданных консисторией неоднократно одним и тем же лицам.

Дальнейшее исследование темы с привлечением новых источников, видимо, позволит пополнить названный перечень лиц и уточнить наши представления о роли и удельном весе евреев в составе российской эмиграции в Болгарии.

*****************************************

[1] См.: Baker’s Biographical Dictionary of Musicians. 5th Ed. 1958. P.386; Муз. энцикл. словарь. М., 1966. С.159–160; Муз. энцикл. 2-е изд. М., С.268; Добровейн М. Страницы жизни Исая Добровейна. М., 1962; Сорокер Я. Российские музыканты-евреи. Ч.1. Иерусалим, 1992. С.41–42.

[2] См.: Загорски И. Спомени за Исай Добровен // Централен Държавен Архив (София). Ф.1124. О.1. А.е.5. Л.52–55 (копия воспоминаний прислана софийским коллегой П.Боевым, коего я сердечно благодарю. – М.Б.); Абаджиев С. Нашата опера // Апотеозна българския театър. София, 1929. С.39; Бикс Р. Български оперен театър. София, 1976; Бялата емиграция в България: Каталог (далее: Каталог…) София, 1996. №1008–1011; Ракиев А.Л. То, что сохранила мне память. София, 1999. С.570.

[3] См.: Попов И. Миналото на бългаския театър. София, 1953. Т.3. С.208–217; Спасов Л. Руската интелигения в българската култура (1920–1939) // Славянската взаимност – минало и съвременност. Славянски летописи. Т.1. София, 1994. С.207–208. Ракиев А.Л. Ук. соч. С.570; Даскалов Д. Бялата емиграция в България. София,1997. С.167; Bömig M. Das Russische Theater in Berlin. 1919–1931. München, 199?. S.57–61, 103, 143–144; Каталог. №914–916, 971; Пенев П. История на българским театър. София, 1975. С.454.

[4] См.: Божкова Зл. Софийската народна опера. София, 1975. С.12, 13, 56; Попов И. Указ. соч. Т.5; Енциклопедия «България». Т.2; Спасов Л. Указ. соч. С.211, 213–214; Каталог. №1004–1007; Ракиев А.Л. Указ. соч. С.570; Даскалов Д. Указ. соч. С.166; Спасов Л. Указ. соч. С.214.

[5] См.: Даскалов Д. Указ. соч. С.166; Спасов Л. Указ. соч. С.214.

[6] См.: Каталог. №995–996.

[7] См.: Ратпев А.Л. Указ. соч. С.561.

[8] См.: Алманах на Софийския университет «Св. Климент Охридски». 2-е изд. София, 1940. С.675; Евреите по българските земи. Анатирана библиография. София, 1999. №1167. С.321.

[9] См.: Алманах… С.324–325; Евреите по българските земи… №1176. С.324. Будучи преподавателем нем. яз. в ун-те, Левенсон в мае 1943 г. (см. находящееся в архиве автора сообщения письмо к нему В.Ю.Макарова от 26.08.1997) подвергся реальной смертельной угрозе, нависшей над евреями страны. Софийское правительство под нажимом нацистских властей, добивавшихся отправки болгарских евреев в лагеря уничтожения, переселило евреев Софии в трудовые лагеря. Однако в обстановке активного противодействия этой акции со стороны болг. духовенства, значительной части парламентариев и видных интеллектуалов и политиков царь Борис и правительство не решились на выдачу болг. евреев нацистам. Подробнее см.: Birman M. Bulgarian Jewry and the Holocaust // SHVUT (Studies in Russian and East European Jewish History and Culture). V.10(26)/ Tel-Aviv, 2001. P.160–181. Для Левенсона, к счастью, все обошлось благополучно.

[10] См.: письмо В.Ю.Макарова автору сообщения от 26.08.1997.

[11] См.: Русские в Болгарии. София, 1999. С.174.

[12] См.: Евреите по българските земи. София, 324. №1176.

[13] См.: Раев М. Россия за рубежом. М., 1994. С.40–41; Даскалов Д. Указ. соч. С.77, 92; Бирман М., Горянов А. Российские интелектуалы-эмигранты в Болгарии 1920–1930 гг. // Новая и новейшая история. М., 2002. №1. С.174.

[14] Спасов Л. Врангеловата армия в България. 1919–1923. София, 1999. С.178 и 224 (примеч.59). Если принять приведенную Л.Спасовым цифру за достоверную (в чем автор сообщения сомневается, считая ее преувеличенной), доля евреев в рос. диаспоре в Болгарии начала 20-х гг. составит около 2% ее численности.