Вирусы-гиганты

Мимивирус хотя и гигант, но в этом смысле оказался таким же, как его собратья поменьше: выяснилось, что и он пользуется для своего размножения генетическими механизмами «хозяина»-амебы (и точно так же приводит к гибели этой амебы). Но дальнейшие исследования показали, что в своем главном деле мимивирус в отличие от других вирусов далеко не во всем полагается на механизмы «хозяина». Он, можно сказать, продвинулся в сторону возможности существовать самостоятельно. У него, например, есть гены, которые заведуют синтезом химических звеньев белков и нуклеиновых кислот (РНК и ДНК), есть гены, помогающие белкам правильно свертываться, есть гены, заведующие у обычных клеток «ремонтом» ДНК, и так далее. А кроме всего этого у него есть добрых полтысячи генов неизвестного назначения, и некоторые ученые считают, что это рудименты каких-то древнейших и науке пока не известных генетических механизмов.

Однако история мимивируса, интересная сама по себе, оказалась лишь прологом к еще более интересной истории. За открытием мимивируса вскоре последовало открытие еще нескольких, столь же гигантских вирусов. Так, в 2008 году был открыт близкий родственник мимивируса, который был назван «мамавирус». Хотя он оказался даже больше по размерам, но свое «мама» получил по иной причине: внутри него был найден «сыночек» - крохотный (всего 21 ген) вирус-паразит, который назвали «спутник». До этого наука знала лишь вирусы, паразитирующие на бактериях, - бактериофаги, и вот теперь объявился первый «вирусофаг». Дальнейшее изучение показало, что он использует «хозяина» (мамавирус), чтобы с его помощью пробраться внутрь амебы. Оказавшись там, он «крадет» у мамавируса часть его генов и переключает их на свое воспроизведение, то есть на образование множества себе подобных «малышей». При этом мамавирус, понятно, не может размножаться внутри амебы с той же эффективностью, как раньше, и поэтому его собственные потомки оказываются зачастую деформированными и нежизнеспособными.

Занимающаяся гигантскими вирусами группа французских исследователей, возглавляемая Дидье Раулем и Жаном Мишелем Клавери, вскоре присоединила к этим первым гигантам также несколько открытых ими других – марселевирус, найденный в водах реки Сена, PRO-5-вирус, который паразитирует не на амебах, как другие, а на морском планктоне (и внутри которого тоже был найден свой крохотный вирус-паразит), и пр. И тогда родилась мысль, что все эти вирусы составляют особую группу, которую предложили назвать большими ДНК-вирусами. Большими - понятно почему, а ДНК - потому, что весь их генетический материал оказался упакован в виде одной двухцепочечной молекулы ДНК. Наука уже знала один вид ДНК-вирусов, они именуются в вирусологии нуклеоплазматическими и имеют самое большое (среди вирусов) число генов (хотя и много меньшее, чем у гигантских вирусов) и самые большие (опять же среди вирусов) линейные размеры (хотя эти размеры в 3-4 раза меньше, чем у мимивирусов). Поэтому возникла мысль, что гигантские вирусы – это «родственники» нуклеоплазматических.

И действительно, сравнение генов этих двух вирусных групп быстро показало их определенное родство - оказалось, что до трети генов у новооткрытых гигантов более или менее совпадает с генами нуклеоплазматических вирусов. На этом основании некоторые специалисты предложили считать гигантов просто особой подгруппой нуклеоплазматического семейства. Такое сближение выглядело вполне обоснованным еще и потому, что подобно нуклеоплазматическим вирусам, среди которых много таких, которые вызывают болезни людей и животных (например, вирусы оспы, свиной лихорадки и другие), среди вирусов-гигантов тоже объявились такого рода «подозреваемые». В июле 2013 года была открыта разновидность марселевируса, живущая в крови человека, и хотя пока неизвестно, вызывает ли она какую-либо болезнь, но уже доказано, что антитела против нее в крови циркулируют.

Однако Рауль и Клавери с самого начала не были согласны с такой классификацией. По их мнению, гигантские вирусы представляют собой совершенно особое семейство весьма древнего происхождения. Число их генов намного превышает число генов у обычных вирусов и даже у иных бактерий, и по размерам они больше иных бактерий-паразитов, а главное – больше половины их генов имеют неизвестное и скорее всего древнее происхождение. И все это, вместе взятое, так и подталкивает видеть в них своеобразную форму древней клеточной жизни – возможно даже, ту ее форму, которая предшествовала зарождению полноценных живых клеток. Исходя из этих соображений, Клавери назвал эти вирусы «четвертым царством жизни», тем самым поставив их в ряд с тремя остальными такими царствами – архей, бактерий и эукариотов.

Несколько иначе оценили эту загадочную группу вирусов другие биологи. Соглашаясь в принципе с Клавери, они выразили, однако, предположение, что это особое царство не было предшественником бактерий и архей, а, напротив, произошло из них путем утраты этими полноценными клетками части своих генов. И действительно, в последние годы были найдены такие крохотные бактерии-паразиты - риккетсия, троферима и другие, - которые тоже не могут самостоятельно жить, поскольку утратили нужные для этого гены и нуждаются в помощи генов «хозяина». Поэтому можно думать, заявили эти ученые, что и вирусы-гиганты - это результат деградации (или деэволюции) более сложных живых клеток, то есть своего рода бактерии, «развившиеся вспять».

Эти представления о гигантских вирусах как особом царстве жизни, то ли предшествовавшем бактериям и археям, то ли возникшем из них путем деградации, еще более укрепились после обнаружения группой Клавери еще одного гигантского вируса, который по размерам и числу генов превосходил даже мимивирус. Не случайно этот сверхгигант получил название «мегавирус». В его ДНК, состоявшей из миллиона с четвертью химических звеньев, исследователи нашли 1120 генов, то есть на 22% больше, чем у мимивируса. Судя по основной части его генов, он принадлежал к той же группе, что и открытые ранее мимивирус и другие вирусы-гиганты, но некоторые гены у него были уникальны и напоминали те гены сложных клеток – бактерий и даже эукариотов, - которые участвуют в переработке сложных веществ. Эти особенности побудили авторов открытия заключить свое сообщение о исследовании мегавируса словами: «Полученные результаты делают неизбежным вывод, что геном этих гигантских вирусов образовался из древнего клеточного генома путем редукции специфических генов, что обычно для всех паразитических организмов, или же произошел из еще более древнего, ныне исчезнувшего вида клеток (четвертого царства жизни), сохранив лишь часть их генов».

Однако гипотеза Рауля - Клавери не получила всеобщего признания. Ее противники отвергают попытку объявить вирусы новым царством жизни, указывая, что даже гигантские вирусы не обладают основными признаками «живого». Например, при всей своей величине мимивирусы не способны сами производить все белки, не могут сами вырабатывать энергию, у них нет полноценного метаболизма, они не дышат, не движутся, не отвечают на раздражители, наконец они даже не растут в обычном смысле этого слова (как, например, растет со временем человеческий ребенок), вместо этого они «строятся», как в детском конструкторе, из отдельных своих деталей, и в этом плане больше похожи на какой-нибудь кристалл. Впрочем, сторонники гипотезы «живых вирусов», соглашаясь со всеми этими возражениями, выдвигают на первый план способность вирусов воспроизводить себя и до определенной степени приспосабливаться к меняющимся условиям. Конечно, говорят они, вирусы воспроизводят себя только с помощью клетки-«хозяина», но ведь и человек, напоминают эти ученые, не воспроизводит себя сам, ему нужна для этого пара.

Тем не менее большинство специалистов не приняли гипотезу Клавери. Многие из них объявили ее «сверхизбыточной». Зачем выдумывать новые царства жизни, резонно заявили они, когда у вирусов-гигантов уже есть свое место в биологической классификации. Как считает виднейший специалист по биоинформатике Евгений Кунин, группа которого тоже исследовала эти вирусы, «нет никаких оснований связывать гигантские вирусы с какими-то неизвестными видами клеток, поскольку все эти мимивирусы уверенно демонстрируют несомненное генетическое родство с другими ДНК-содержащими вирусами» (имеется в виду упомянутое выше сходство части генов гигантских вирусов с генами нуклеоплазматического семейства).

Этот довод, однако, в значительной мере потерял свою силу после нового открытия группы Клавери. Продолжая свои поиски гигантских вирусов, Клавери и Абергель обнаружили в подводных отложениях у берегов Чили «суперсупергиганта», которого они окрестили «пандоравирус салинус», то есть «вирус Пандоры, найденный в соленых водах». А вслед за тем второй такой же вирус был найден в воде одного из бассейнов Мельбурна и потому получил название «пандоравирус дулкис», то бишь «пресноводный». Исследование показало, что ДНК первого из этих супергигантов содержит 2,5 миллиона химических звеньев, это на сегодня абсолютный рекорд среди вирусов. И таким же рекордным оказалось число генов этого вируса – более 2,5 тысячи (2556, если быть точным). У второй «пандоры», мельбурнской, эти цифры чуть меньше, но тоже намного превосходят параметры всех вирусов, включая мими-, мама- и мегавирус.

Открытие сходных вирусов на двух разных континентах, отстоящих на 10 тысяч километров друг от друга, свидетельствует о том, что пандоравирусы – не какой-то случайный «выродок», а достаточно распространенный в природе вид. (Еще одно любопытное подтверждение тому пришло от немецкого паразитолога Мишеля, который сообщил, что еще в 2008 году открыл в амебе паразита, почти идентичного ныне обнаруженным «пандорам», но из-за больших размеров счел его за бактерию. Верно заметил один из комментаторов, что гигантские вирусы были бы открыты давным-давно, если бы не были такими гигантскими.)

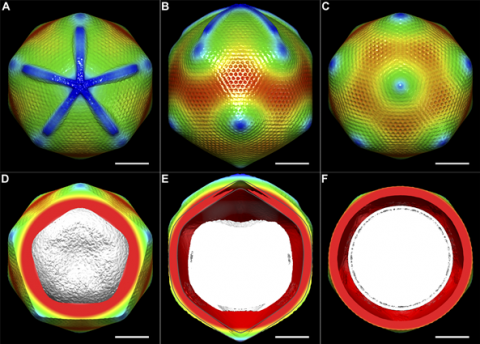

Однако главной особенностью новооткрытых супервирусов оказались их гены. Если у прежних гигантских вирусов до трети генов были аналогичны генам вирусов нуклеоплазматического семейства, что давало Кунину и другим основание отрицать их качественное отличие от этого семейства, то гены пандоравирусов поставили в тупик и группу Клавери, и ее противников. По числу генов «пандоры» превосходят не только все прежние вирусы и бактерии-паразиты, но даже некоторые клетки-эукариоты. И при этом лишь у 150 этих генов (около 6% всего числа) нашлись аналоги среди известных вирусных и клеточных генов. Каковы функции остальных 2400 генов, пока неизвестно. Важно, однако, что все белки, входящие в состав «пандор», соответствуют их генам, ибо такое соответствие показывает, что и эти супергигантские вирусы используют общий для всех земных организмов генетический код. (Это, в частности, показывает, как нелепы были заголовки российской и западной печати, кричавшие об открытии «инопланетных вирусов».) Любопытно также, что гены «пандор» во многом не совпадают и с генами прежних гигантских вирусов. У «пандор», например, не оказалось генов для производства той особой многогранной оболочки, которая характерна для всех прочих вирусов. Они имеют форму кувшина – древнегреческой амфоры, или пифоса, что и породило их название. (Пресловутый «ящик», который из любопытства открыла Пандора, на самом деле именуется в древнегреческом мифе о ней «пифос».)

Особенности пандоравирусов заставили многих специалистов признать, что на этот раз найдена группа организмов, во многом перекрывающая пропасть между вирусами и живыми клетками –ту пропасть, которая ранее считалась абсолютной. Тем не менее эти новые организмы остаются вирусами в главном научном значении этого термина: у них нет генов для производства энергии, и они не делятся при размножении. Проверяя этот последний факт, исследователи специально ввели их в амебу и убедились, что «пандоры» не делятся надвое, как делились бы бактерии, а опустошают свою оболочку, выделяя все ее содержимое внутрь амебы, где вслед затем образуются сотни пандораподобных частиц, как и должно быть при размножении любого вируса.

Все эти особенности побудили Клавери и его коллег заявить, что пандоравирусы являются отдельным видом сами по себе. По их мнению, они возникли из таких древних клеток, которые резко отличались от прародителей нынешних бактерий, архей и эукариотов. А их отличие от других гигантских вирусов, говорит Клавери, свидетельствует о том, что «в далеком прошлом могло существовать не только четвертое царство жизни, но также пятое, шестое и так далее». Ему вторит Абергель: «В далеком прошлом на Земле могло быть много больше, чем три ныне известных царства жизни, или, проще говоря, больше, чем три вида исходных клеток. Одни клетки дали начало современной жизни, а другие эволюционировали так, что стали паразитировать на них и превратились в вирусы». Еще дальше идет Дидье Рауль, глава всей этой французской микробиологической группы. Он предлагает объединить все виды сложных микроорганизмов - гигантские вирусы, бактерии, археи и микробы-эукариоты - в единую новую группу «организмов, не поддающихся точной классификации» (по-французски это дает аббревиатуру TRUC, что означает также «всякие замысловатые штучки»).

Разумеется, противники такого размывания всех прежних границ не преминули снова подвергнуть резкой критике гипотезу Клавери. Как сказал тот же Кунин, «обнаружение пандоравирусов никак не влияет на наши представления о происхождении вирусов в целом. Некоторые ученые полагают, что оно усиливает гипотезу о происхождении вирусов путем деградации клеток, но мне эта позиция представляется лишенной всяких оснований». По мнению Кунина, пангеном вирусов (то есть общий набор всех возможных вирусных генов) в отличие, скажем, от пангенома архей или бактерий бесконечен. Иными словами, в нем могут еще обнаружиться новые и новые варианты, что никак не изменит того факта, что все они будут вирусами, а не каким-то «новым царством жизни». Эта особенность связана с тем, что геном вирусов в силу условий их существования необыкновенно изменчив. При этом одни вирусы почему-то избирают для выживания стратегию максимальной компактности, тогда как другие – стратегию максимального усложнения генома, и именно так, по всей видимости, появляются гигантские вирусы.

Что сказать обо всех этих спорах? Только одно: будущее покажет.

Рафаил Нудельман

"Окна", 30.01.2013