Коротко о долгом, или Новое об ашкеназах

Что нового добавило к этим противоречивым данным исследование 2014 года? Авторы провели глубокое исследование специфических генов (гаплогрупп и прилегающих к ним сегментов ДНК) двух групп населения Европы - европейских ашкеназов и собственно европейцев (генетические данные для этой второй группы были взяты из посвященного бельгийским фламандцам раздела недавнего широкомасштабного исследования «1000 геномов»). Детальное изучение времени появления этих генов (с учетом новых важных данных о частоте мутаций у человека) и степени их сходства и различия у современных ашкеназов и европейцев позволило авторам проникнуть намного дальше в глубины времени, чем это сделали их предшественники, и выявить не только историю этих двух нынешних европейских групп, но и их, так сказать, предысторию.

Выводы Карми и его коллег рисуют интересную и во многом неизвестную доселе картину. Согласно этим выводам, к моменту выхода первых гомо сапиенс из Африки (80-90 килолет назад) их было всего 3600-4100 человек. Примерно через 50 тысяч лет (то есть 40-45 килолет назад) после долгих странствий и расселения в Азии и Австралии часть этих охотников-собирателей вступила наконец и в пределы Европы. Здесь, однако, их застигло последнее великое обледенение, и группа раскололась: 20-21 тысячу лет назад значительная часть этих людей ушла в теплые края на Ближнем Востоке, а малая часть осталась в Европе, где лишь несколько тысяч (3500-3900) человек пережили холода. Между тем ушедшие на Ближний Восток успели за это время перейти к оседло-кочевому образу жизни. После отступления ледников некоторое число этих оседлых ближневосточников заново заселили Европу, вытеснив прежних охотников-собирателей (и почти не смешавшись с ними), но основная часть осталась на Ближнем Востоке, постепенно дав начало многим местным этно-религиозным группам, в том числе и древним евреям.

И наконец, что самое интересное для проблемы ашкеназов, около 600-800 лет назад небольшая группа этих евреев ушла в Европу и здесь смешалась со столь же небольшой группой «поздних» европейцев. Судя по сходству современных генов, общее число этих «отцов-основателей» составляло 300-330 человек (!). Они-то и дали начало ашкеназам, которые затем стали стремительно размножаться (по 16-53% прироста в каждом следующем поколении), оставаясь при этом генетически изолированными от остального европейского населения. Как говорит Карми, «этот анализ показывает, что средневековые основатели ашкеназского еврейства представляли собой генетическую смесь собственно европейцев и выходцев с Ближнего Востока примерно в равных количествах».

В чем-то согласуясь с результатами предшественников, в чем-то им противореча, новое исследование, как мы не без огорчения видим, еще раз отодвигает «окончательное генетическое решение» ашкеназского еврейского вопроса. Одно, однако, несомненно: оно в очередной раз не подтверждает хазарскую гипотезу.

Рафаил Нудельман

"Окна", 23.10.14

Возвращаясь к Колумбу

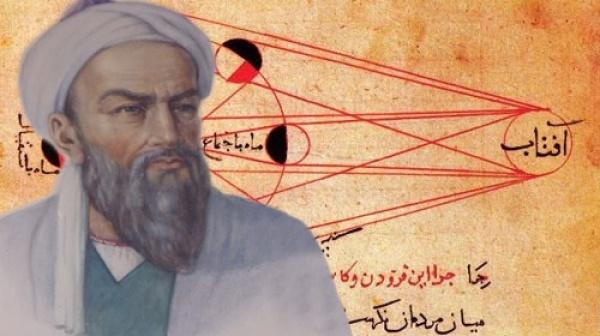

Сегодня Беруни – небольшой сонный город в песках Каракалпакии, в полутора десятках километров от ближайшей железнодорожной станции. В городе несколько десятков мастерских и мелких фабричек, и ничем он не славен, если не считать далекого прошлого. Ибо в X-XII веках, когда город еще назывался Кят, он был столицей знаменитого Хорезма, о котором арабские источники того времени сообщают: «Хорезм - страна плодородная, и среди свойств его жителей – богатство и стремление проявить свое мужество», а «большая часть богатства их - от торговли с тюрками и разведения скота». Богатым Хорезмом правили суровые шахи – сначала Саманиды, потом Газнивиды, а потом его завоевал Тамерлан, но слава города Беруни не от них, а от человека, который родился в нем более тысячи лет назад и чьим именем он был назван в наше время, - Абу Рейхана Мухаммеда ибн-Ахмеда аль-Бируни.

И город может гордиться этим своим уроженцем. Ибо что есть слава империй и шахов? Кровавая пыль веков. С благодарностью человеческая память увековечивает Платонов, Авиценн и Эйнштейнов. А об аль-Бируни «Иранская энциклопедия» пишет: «Он был одним из двух интеллектуальных титанов своего времени. Вторым был Ибн Сина, он же Авиценна».

Аль-Бируни родился в Кяте в 973 году, когда город был столицей государства Саманидов, и умер в Газни (Афганистан) в 1048 году, когда город был столицей государства Газнивидов. Британская энциклопедия пишет: «Аль-Бируни жил во времена необычно бурных политических событий и служил шести различным государям, многие из которых отличались крайней воинственностью и кончили не своей смертью. Тем не менее он сумел стать самым выдающимся эрудитом из всех, каких знал исламский мир».

Высокая оценка, но аль-Бируни ее достоин. В наше время его назвали бы энциклопедистом. Число его работ превышает полторы сотни (хотя до нас дошла лишь тридцать одна), но куда больше поражает их диапазон – его труды посвящены истории, географии, филологии, астрономии, математике, механике, геодезии, минералогии, фармакологии, геологии. Так же пространен список языков, которыми он владел: арабский, персидский, греческий, латинский, тюркский, сирийский, иврит, санскрит и хинди. В Индию аль-Бируни послал очередной шах, которому он служил, и результатом этой поездки стал капитальный труд «Индия», который содержит, как пишет Википедия, «детальное научно-критическое описание быта, культуры и науки индусов и изложение всех их религиозно-философских систем». В его «Минералогии» подробно описаны пятьдесят с лишним минералов, руд, металлов и сплавов, а в его «Фармакогнозии в медицине» систематизированы сведения почти о 900 растениях и их лечебных свойствах. Он энергично развивал основы тригонометрии и прикладной математики и одним из первых заложил основы геодезии. Но более всего удивительны его астрономические сочинения и открытия. Он не только считал, что Земля – шар, но и рассчитал (используя усовершенствованную им астролябию и законы тригонометрии) радиус этого шара (с ошибкой всего в 16 км против нынешних данных). Он нашел угол наклона земной орбиты к экватору и описал солнечную корону. В понимании мироустройства аль-Бируни на многие века опередил свое время: он считал, что время не имеет ни начала, ни конца, что Земля вращается вокруг Солнца, а само Солнце и звезды – это огромные и подвижные огненные шары, несравненно больше Земли по размерам.

Но я не стал бы занимать ваше время этим рассказом, если бы не одно обстоятельство. В ходе своих исследований аль-Бируни собрал и нанес на изготовленный им 5-метровый глобус координаты всех мест, которые он посетил во время своих путешествий и еще тысячи координат других мест, взятые из книг других путешественников. И тут он обнаружил, что Евразия с Африкой занимают лишь две пятых поверхности Земли. Это требовало объяснения. Все до него считали, что остальная часть земной поверхности покрыта океаном. Но у аль-Бируни, судя по его работам об удельной тяжести разных тел, уже зрела в уме идея тяготения, и он пришел к «еретической» на то время мысли, что «по другую сторону глобуса» должна существовать суша, которая уравновешивает Евразию и Африку. Более того, эта суша тоже может быть населенная.

«Ничто не запрещает существования неизвестных населенных земель», - заключил он, и это рассуждение было найдено в его рукописях индийским ученым Барани еще в середине 1950-х годов, но тогда не привлекло внимания историков. А вот недавно, на конференции по культуре средневековой Средней Азии, состоявшейся в июне 2014 года в Вашингтоне, американский историк Старр зачитал его, чтобы тем самым доказать – ни много ни мало, - что именно Абу Рейхан Мухаммед ибн-Ахмед аль-Бируни является «первооткрывателем» Америки. По крайней мере теоретическим. В чем-то подобным Леверье, который тоже открыл Нептун на кончике пера.

И это замечательно. Слава аль-Бируни! Но разве это уменьшает славу Колумба?

Михаил Вартбург

"Окна", 23.10.14